河流改道檢視原始碼討論檢視歷史

| 河流改道 |

|

|

中文名 :河流改道 外文名 :river migration 定義 :江河流向、流程發生改變的現象 |

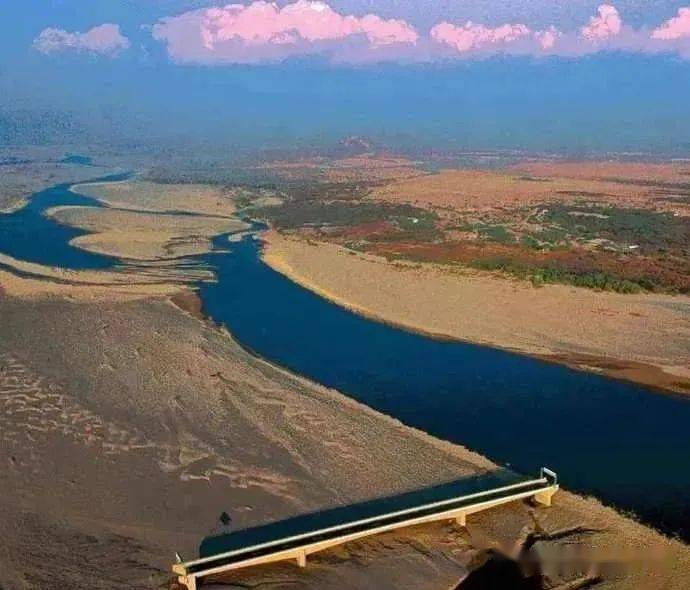

河流改道是河流改變原來路徑而沿着新的路徑流動的現象。其成因可分為自然的和人為的兩種。前者如河流襲奪、河床淤高等引起改道。後者是按照人類的利用目的,有計劃地開鑿新河道,改變舊河道的流向。

介紹

河流改道是一項巨大的水利工程,耗資大、費工事,必須進行周密的計劃方可動工修建。

產生原因

構造原因

在流域內,由於差異構造運動,不同地區升降趨向和速度不同,使河流向相對下降或沉陷的地區遷移,其方式有漸進式遷移、襲奪式遷移、倒流式遷移;

水文原因

在平原河段,大量泥沙不斷淤積,使河床高於兩岸地面,導致河流決口,沿低洼地帶徑流,形成新的河道[1]。最常見的就是黃河;

人為原因

蓄水攔洪、截彎取直、開挖人工河道、挖沙、引水等改變河流主河道;④由於地質運動使河流改變流向。河道變遷不同程度地改變水系格局和水文動態,進而對洪澇、乾旱等自然災害以及生態環境[2]產生影響。

原則要求

河流改道應注意以下幾點:

一、遇到下列情況之一時,應考慮河流改道

(1)河流直接在礦體上方流過,對開採的礦床不能保證安全或經濟上不合理時。

(2)河流穿過露天境界邊緣或地下開採崩落區,以及因排水影響造成的塌陷區時。

(3)因河水大量滲入採區,對邊坡或開採有嚴重不良影響,採用防滲措施不利時。

二、新河道線路選擇在滿足對防洪要求的前提下,改河線路應是線路最短,避免走斜坡,儘量穿越窪地,儘可能避開滑坡、流沙等不穩定土層地段或滲漏嚴重的地層起終點。應力求順應河勢,交角不要過大。

三、新河道與採礦境界線距離要求

(1)新河道應遵循儘量遠離開採境界的原則。

(2)距露天礦境界為100-200m,最小不應少於30m.

(3)距地下開採礦山最終錯動線為50m。最小不得少於20m。

參考文獻

- ↑ 水利科普丨什麼是生態河道? ,搜狐,2023-09-14

- ↑ 世界環境日 | 保護生態環境,建設美好家園 ,搜狐,2024-06-05