海衛一檢視原始碼討論檢視歷史

|

海衛一(Triton,崔頓)是海王星(Neptune)最大的天然衛星,也是首個被發現的海王星衛星。1846年10月10日,英國天文學家威廉·拉塞爾(William Lassell)發現海衛一。它是太陽系[1]中僅有的具有逆行軌道的大衛星,其軌道與行星的自轉方向相反。海衛一的直徑為2706.8千米,是太陽系中第七大衛星,是海王星衛星中僅有的質量足以達到流體靜力平衡的,並且按與主行星的質量比來算是第二大衛星,僅次於月球與地球的質量比。由於其逆行軌道和類似於冥王星的物質構成,海衛一被認為是從柯伊伯帶捕獲的矮行星。

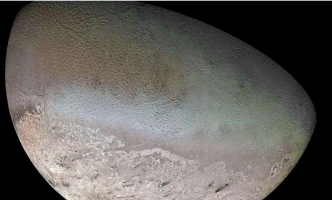

海衛一的表面大部分是冰凍的氮,外殼大部分由水冰組成,擁有冰質地幔,以及主要由岩石和金屬構成的核心。核心占其總質量的三分之二。平均密度為2.061 g/cm3,說明其中含有約15–35%的水冰。

在1989年飛掠海衛一期間,旅行者2號發現其地表溫度為38 K(-235°C),還發現了活躍的間歇泉。航天器[2]中僅有旅行者2號訪問過海衛一。海衛一是太陽系中少數已知具有活躍地質活動的衛星之一(其他是木衛一、木衛二、土衛二、土衛六)。地質活動導致海衛一的表面相對年輕,幾乎沒有明顯的撞擊坑。複雜的低溫火山和構造地形顯示其複雜的地質歷史。海衛一表面的部分有間歇泉噴出升華的氮氣,從而形成了一個薄弱的氮氣大氣層,其氣壓低於地球海平面上大氣壓的70000分之一。旅行者2號僅拍攝到海衛一表面的40%左右,未來重返海王星的探測任務仍會將海衛一作為重點。

發現與命名

1846年10月10日,在海王星發現僅17天後,英國天文學家威廉·拉塞爾(William Lassell)發現了海衛一。當約翰·赫歇爾(John Herschel)收到海王星發現的消息時,他寫信給拉塞爾,建議他尋找可能的衛星。拉塞爾在收信的8天後就發現海衛一。拉塞爾在一段時間內還聲稱發現了海王星環。儘管後來證實海王星的確有環,但海王星環非常黑暗,以至於拉塞爾根本無法觀測到。拉塞爾本職是一名釀酒商,他用自己建造的約61厘米(24英寸)孔徑的金屬鏡反射望遠鏡(也稱為「兩英尺」反射鏡)發現了海衛一。該望遠鏡後來於1880年代捐贈給格林威治皇家天文台,但最終被拆除。海衛一以希臘海神崔頓(Triton,波塞冬的兒子)的名字命名。希臘海神波塞冬(Poseidon)與羅馬海神尼普頓(Neptune,海王星名稱來源)相對應。這個名字最初是由卡米爾·弗拉馬里昂(Camille Flammarion)在其1880年出版的《大眾天文學》(Astronomie Populaire)中提出的,幾十年後才正式被採用。[19]直到1949年發現海王星的第二顆衛星——海衛二(Nereid)之前,該衛星通常被稱為「海王星衛星」。拉塞爾從沒有直接給自己發現的多顆衛星命名。後來他發現土衛七時,選擇了約翰·赫歇爾先前提出的名字Hyperion。發現天衛一、天衛二時,也選用了威廉·莎士比亞等作家作品中精靈(Ariel、Umbriel)的名字。

公轉

海衛一在太陽系的所有大型衛星中都是特立獨行的,因為它繞着海王星的逆行(即繞行星自轉的方向旋轉)。木星和土星的大部分外層不規則衛星,包括天王星的一些外層衛星,也具有逆行軌道。然而,這些衛星都離它們的行星相距甚遠,並且相對很小,其中最大的土衛九(Phoebe)僅有海衛一直徑的8%(質量的0.03%)。

海衛一的軌道有兩種傾角,海王星的自轉相對于海王星的軌道傾斜30°,海衛一的軌道相對于海王星的自轉角度157°(超過90°的傾角表示逆行運動)。海衛一的軌道相對于海王星的自轉向前運動,周期約為678地球年(4.1海王星年),這使得海衛一相對海王星軌道的傾角在127°和173°之間變化。最近測量的傾角是130°,海衛一的軌道已接近與海王星軌道平面的最大偏離。

海衛一圍繞海王星的公轉軌道近乎正圓形,其離心率幾乎為零。自海王星系統形成以來,僅潮汐產生的粘彈性阻尼無法使海衛一的軌道圓形化,順行的碎片盤產生的氣體阻力可能起了重要作用。潮汐減速效應還導致海衛一的軌道逐漸下落,海衛一到海王星的軌道高度已經小於地月距離。預測36億年後,海衛一將進入海王星的洛希極限。這將導致與海王星大氣層的碰撞,或者造成海衛一的破裂,形成類似於土星環的新海王星環。

自轉

海衛一的自轉被潮汐鎖定,位於圍繞海王星的同步軌道上,始終保持一個面朝向海王星。它的赤道幾乎與其軌道平面完全對準。海衛一的自轉軸與海王星的軌道平面成40度角,因此海王星一年中的某個時刻,每個極點都非常接近正對太陽,就像天王星側傾的極軸一樣。當海王星繞太陽公轉時,海衛一的極地區域交替朝向太陽,導致極地區域一個接着一個照射到陽光,從而產生季節變化。科學家在2010年觀測到了這種變化。

參考文獻

- ↑ 太陽系中的行星:一次奇妙的旅程,搜狐,2024-03-06

- ↑ 世界載人航天器歷次發射一覽表,搜狐,2024-08-24