日本生育率為何一跌再跌

| 日本生育率為何一跌再跌 |

|

|

中文名 :日本生育率為何一跌再跌 所屬地區:日本 |

日本生育率為何一跌再跌,說到底,要讓年輕人主動選擇生育,更重要的是讓他們對未來有樂觀的預期,讓他們覺得把孩子帶到這個世上是一件好事,而不是一場苦役。 [1]

去年,我們邀請旅日作家蘇枕書寫了一篇關於日本老齡化的文章,《生活在這裡,我收到最多的是墓地廣告》。事實上,老齡化與少子化是一體兩面的關係,老齡化常伴隨少子化。日本就是如此。2023年,日本老齡化程度達歷史最高水準的同時,總和生育率亦降至歷史最低。

蘇枕書在京都生活多年,親歷了日本社會老齡化和少子化同步加劇的過程。在這篇文章中,她從鏡子的另一面、少子化的角度,講述了日本社會發生的變化,以及政府做出的努力。其中的緣由、經驗和教訓,或可作為鏡鑒。

目錄

益發醒目的少子化

朋友省吾老家是京都府中部的南丹市,從京都市區開車過去不到一小時。我去他老家玩過幾次,山清水秀的清靜小城,不怎麼見得到人。他指着途中寬闊的馬路和橋樑道:「這些都是泡沫經濟時代大興土木建成的。當時地方政治家為了拉選票,許諾本地民眾一定會修路造橋。不過現在老家根本沒人住,路壞了要過好久才修得起來,再過十年二十年更是無法想象。」

目前,南丹全市人口不足3萬人,不少小學已關門,一些小鎮連醫生都沒有。省吾讀小學時,班上共25個學生。現在他的母校全校只剩下一個學生,等這個學生畢業後,學校也將關門。

他家附近有座寺院,內有地藏堂,從前鎮上村里凡有新生兒,家長都要向堂內進獻地藏菩薩圍兜。透過地藏堂木格門,我一眼看到了寫着他兩位女兒名字的花邊圍兜。而他的小女兒已經20多歲了。「你看,這些圍兜都有年頭了,最近十年出生的孩子寥寥無幾。這也是我們這兒少子化的明證。」

省吾的家鄉小城是日本少子化的一個縮影,在日本,這樣的地方絕不鮮見。2024年2月27日,日本厚生勞動省公布了2023年的人口動態統計,日本總和生育率降至1.20,為歷史最低水準。日本出生人口(包括日本境內居住的外國人和在海外出生的日本籍嬰兒在內)為75萬8631人,比上年減少4.1萬餘人。而據日本國立社會保障、人口問題研究所2023年4月的推算,預計日本出生人口到2035年才會降至76萬以下。這意味着少子化的進程比官方預計的要快12年。照此最新減幅重新推算,2035年,日本的出生人口將跌破50萬。

省吾的故鄉,京都府南丹市

我2009年剛來日本讀書時,還未強烈感受到日本社會的少子化。因為京都素有「學生的街區」之稱,每10萬人擁有的大學數為日本之冠,學校內外年輕人很多。身邊碩士畢業後結婚生子的日本學姐也不少,最多甚至有生三個的。有的學姐懷孕後就辭了職,等到孩子上保育園再重新找工作。大學附近的寺院、神社都有附屬幼稚園,牆邊貼着幼稚園的招生海報,常能看到小朋友們像小鴨子一樣,戴着統一顏色的小帽子乖乖跟着老師,還有裝點得很可愛的幼稚園校車緩緩開過。

然而,漸漸地,身邊環境發生了變化。比如2013年前後,我家附近一家婦產科醫院竟宣告關張,原來的建築改修成了普通公寓。一位師兄說,他岐阜縣老家旁邊的婦產科醫院新增了牙科,因為新生兒太少,院長不得不拓展業務。據日本產婦人科醫會2022年的調查,由於少子化的影響,過去16年間,全日本的產科專門診所減少了38%,綜合醫院的婦產科減少了44%。

每年十一月初,日本各個小自治體多會舉行運動會,是團結鄰里關係的好機會。這本來是以少年兒童為中心的活動,但由於少子化嚴重,最近很多地方的町內運動會已無年齡限制,還會積極招呼外國人和留學生參加。2022年春天,我搬到了一處老齡化嚴重的街區,町內最年輕的住民已是大學生。每到秋天,鄰居就會問我去不去運動會,說我是「重要的年輕力量」。

據省吾和他的妻子一美回憶,從前八月下旬,京都各町都會舉行「地藏盆」。那是關西地區特有的習俗,大人領着孩子們聚在街巷中的地藏菩薩跟前,祈禱兒童健康成長。孩子們穿浴衣,向地藏菩薩供奉花束,點燈籠、放煙火、吃零食,跟大人一起念經、轉動大串佛珠,有各種好玩的節目。在省吾他們女兒小時候,同一街區還有不少一起玩的兒童。但近年來,很多街區已完全沒有孩子,自然也無法組織活動。地藏盆甚至成了只有大人或老年人聚在一起的節日。出去玩時,若在街頭遇到一隊上下學的兒童,他們總會以略誇張的語氣笑道:「快看!那都是未來的希望,多寶貴呀!」

早被預言、未被重視

在日本,「少子化」與「高齡化」原本是兩個問題,並未像後來那樣統稱「高齡少子化」。首先被注意到的是「高齡化」。1970年8月10日的《朝日新聞》預測,到2015年,65歲以上人口將高達15%(事實上,2015年日本的高齡化率已達26.7%);日本已由過去醫療水平不發達時期的「多產多死」發展為「少產少死」。並指出傳統家庭結構已崩壞,獨居老人面臨孤獨死危險,呼籲社會完善老年福祉制度。很顯然,對當時的人而言,「老人國」的未來圖景最值得擔憂,「少產」遠不是緊要問題。

也難怪最初少子化不被重視。二戰結束後,日本曾經有過兩次嬰兒潮。先是1947年至1949年,這一代人被稱為「團塊世代」;他們結婚生子後,帶來了1971年至1974年的第二次生育高峰,被稱為「團塊二代」。1950年代,日本婦女平均一生要生育5.6-5.9個孩子。

「團塊世代」之後很長一段時間內,日本專家都認為,「人口減少只是一時的,日本的問題一直是『人太多,土地不足』」,政府各界熱衷於斥巨資到處開墾農田,修路造橋,擴大可居住面積。第二次嬰兒潮來臨後,人們更是確信「日本每隔25到30年就有一次嬰兒潮」,認定第二次嬰兒潮會帶來第三次嬰兒潮,「人口過多警戒論」也一直是主流觀點。而團塊世代和團塊二代參加高考時的1960年代後期與1980年代後期至1990年代初期,都是日本高考競爭最激烈的年代。當時流行「考試地獄」的說法,人們普遍認為,考生太多,大學才這麼難考,如果少一點就輕鬆了。

並且,1990年代後期至2000年代,日本總和生育率和新生兒數雖然降低,但總人口數仍呈上升趨勢,並在2008年達到峰值(1億2808萬人)。「少子化」雖早已成為人們熟悉的詞彙,但2000年至2015年間,日本新生兒減幅大約是每年1%,減幅較緩,數據並不難看。對於政府來說,形勢好像還比較樂觀。

在這樣的情況下,對於這個時期的日本政府而言,更嚴峻的問題是人口老齡化,因此並未對少子化有實質性的政策支援。人口戰略專家增田寬也曾在1995年至2005年連任三屆岩手縣知事,因為岩手縣經濟落後,少子化衝擊比其他地方來得更早更直接。但據增田回憶,在任期間,他多次參加全國知事會,不記得有誰討論過少子化和人口減少的問題。當他在議會上提出大家應當提早做準備時,還被其他官員指責「別說喪氣話」。

某位前厚生勞動省幹部也有類似經歷。在其任職期間,省內甚至都沒有把少子化和老齡化並列討論過,「工作內容超過九成都是看起來更迫切的老年人問題」。該幹部曾提醒大家積極應對未來的問題,也被政治家呵斥「別這麼消極」。

直到2016年之後,新生兒減幅突然加速,新生兒每年平均減少3.7%,新生兒數跌破100萬,總算引起人們的重視。創造「團塊世代」一詞的小說家、評論家、經濟產業專家堺屋太一多次指出,日本未來最大的問題是「人口減少」。2023年末,日本政府提出「兒童未來戰略」,擬向國民徵收一兆的「兒童·育兒支援金」(暫名)。2026年度開始徵收,但更具體的細則尚未明確。這也引起了國民的冷嘲熱諷:「政府不自己解決財源問題,反而向我們徵稅,那麼還沒生育的年輕人不是壓力更大、更不想生孩子了嗎?」

為什麼不想生孩子?

以上數字被各大媒體連日刊登播報,引起專家學者及民間各方的熱烈討論。少子化為何會成為社會危機,少子化對普通人生活有何影響,少子化的根本原因是什麼,政府該如何應對少子化問題?生活在少子化環境中的我,對這些問題也深感興趣。

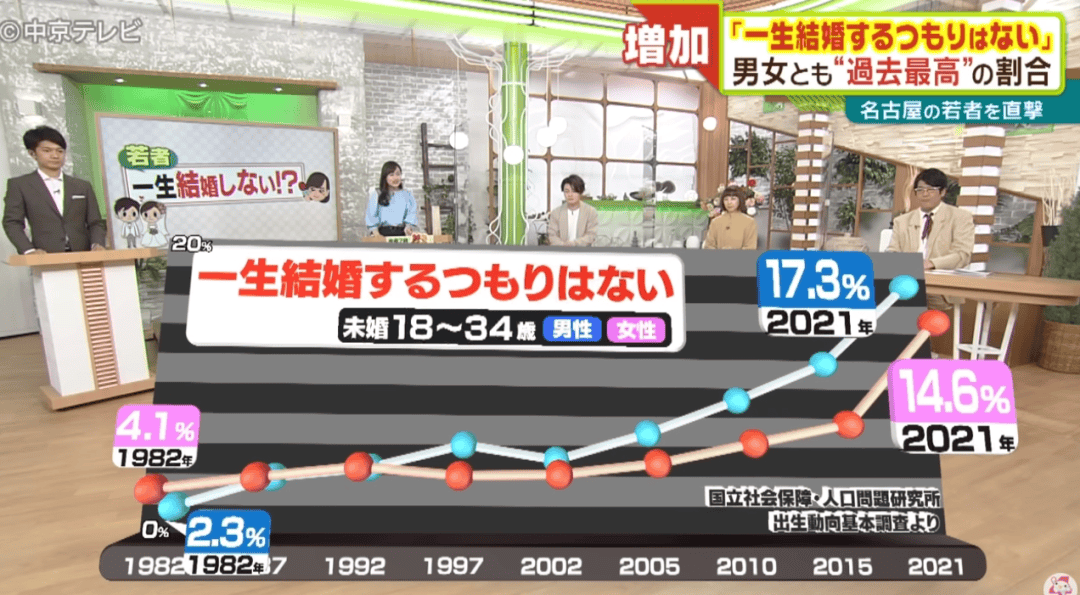

一般認為,日本少子化的主要原因有如下幾點:不婚、晚婚的風氣興盛,年輕人的婚姻家庭觀發生改變,不再認為結婚生子是人生的必要選項;育兒經濟負擔太大,一般夫婦傾向於少生或不生;職場男女收入差別過大,非正式僱傭的育齡女性太多,無法承擔生育壓力;育兒政策偏向已有孩子的家庭,未生育的年輕人沒有得到政策照顧,自然不會有更多孩子被生出來。其中,最經常被討論的是非正式僱傭及女性在職場的不公平待遇。

首先說非正式僱傭。1991年日本泡沫經濟破滅後,許多企業破產,或縮小規模,再難招新人或提供正式員工標準的薪酬,於是非正式僱傭比率迅速擴大,這一群體整體收入低下,可支配收入相應低下。

日本還有「就職冰河世代」一詞,指1993年至2005年畢業、就職時趕上日本經濟寒冬的一代人。他們又被稱為「失去的一代」,非正式僱傭的比率遠遠高於其他年齡段。低收入、工作不穩定,年輕人感受到日本的衰落與停滯,對未來喪失希望,當然不會積極生育。

省吾生於1978年,1996年上大學。據他回憶,泡沫經濟崩潰之初,普通人並沒有太多感覺,以為一切只是暫時的,未來肯定總體向好。但後來情況愈發嚴峻,各大公司應屆生招聘人數劇減。2000年,互聯網泡沫崩潰,恰逢他大學畢業,投了幾百封簡歷,竟一無所獲。和他相似處境的同窗不在少數,大家只能去做勞務派遣等臨時工,無法像父輩那樣進公司,熬年功序列,按部就班地成家生育。省吾的夫人一美與他同齡同學年,但念的是兩年制短期大學,比他早兩年畢業,當時就業情況好很多,因此雖是短大畢業,卻順利找到了工作。

省吾後來做了很多辛苦的工作,專業完全不對口,如今在寺院的工作也是從長輩處繼承而來。他與一美育有二女,據說在同齡人里很不常見:「多虧一美有工作。我們同學裡不婚不育的很多,因為找不到工作,也不敢結婚,更不敢生孩子。我們見過日本經濟發展的好時候,沒想到自己找工作時受到這麼巨大的打擊,心態肯定崩了。過兩年,政府開始促進就業,畢業生就業率上去了。但這些跟我們這一屆沒關係,既卒(往屆生)錯過了就錯過了。」

這裡需要補充一個背景,那就是日本企業極其偏愛應屆生,即「新卒採用」——因為應屆生工資較低,可以控制成本;新人是一張白紙,更容易教育等。在這種社會風氣下,像省吾這一代應屆生,在經濟泡沫崩潰時錯過畢業前找工作的窗口,以後找到正式工作的難度會大大提高。

再說女性在職場的不公平待遇。二戰後很長一段時期內,日本社會普遍認同「男人在外負責工作,女人在家負責家務和育兒」。高速經濟發展時期,企業為確保勞動力,對占絕對多數的男性員工採取終身僱傭、年功序列制;女性就算大學畢業後在大企業就職,也只能做點輔助性工作,一旦結婚、生育,就默認宣告離職,不少企業甚至會要求女性員工在入職時簽署「結婚離職」保證書。

到1970年代,接受高等教育的女性越來越多,許多女性不願意為了婚姻育兒放棄工作,努力在婚育和工作中尋找平衡。當時,職場上已有三分之一的女性勞動力,且大半已婚。在此背景下,日本政府公布《勤勞婦人福祉法》,督促用人單位保障女性員工孕期和產後的權益,推廣產假制度,幫助勞動女性調和職業生活與家庭生活。

1979年,聯合國通過《消除對婦女一切形式歧視公約》,受此影響及來自社會各界主張男女平權呼聲的壓力,日本於1985年簽署公約,並制定《男女僱傭機會均等法》,規定促進職場男女平等。雖然這是法律上很大的進步,但並未規定如果用人單位違反該法,將有怎樣的具體罰則。直到1999年,改正後的《均等法》才明文禁止性別歧視。

儘管如此,在日本,「男主外、女主內」的模式依然深入人心,女性在職場的天花板顯而易見。她們很容易被邊緣化,很難有話語權。就算是現在,日本企事業單位里的女性領導還是少得可憐,特別是政治、經濟領域。

2019年4月,上野千鶴子在東京大學入學式致辭中指出大學內嚴重的男女不平等。考進東大的女生不到20%,到碩士、博士階段這一比例雖然變高,但留在高校工作的女性卻大幅減少,尤其是教授中的女性只有7.8%,東大歷史上也從未出現過女校長。

這些問題對我而言再熟悉不過。當年剛考上京都大學、參加入學典禮時我就發現,台上坐着的校領導、學院院長,放眼望去幾乎全是男性。後來發現,有些研究所歷史上僱傭過的女性研究者屈指可數,甚至連女性洗手間都是最近新建。而京大的女性教員比率在日本國立大學中排名極靠後,2022年僅占14.4%。京大曾推出優秀的女性研究者專訪,公開了她們的一日行程,讚許她們「教研、育兒兩不耽誤」。而她們無不是壓縮睡眠時間,在繁忙的教研之餘忙着給孩子做便當、接送孩子上下學、陪孩子做作業。這種典範固然令人欽佩,卻也讓人望而生畏:如果不是超人,恐怕很難「兩不耽誤」。

滋賀縣大津市街頭懷抱嬰兒的年輕母親。近年來,從京都市搬到大津市的年輕人和育兒家庭不在少數

在這樣的環境裡,性別歧視也是家常便飯。我曾親耳聽到某著名男性學者私下批評自己的某位博士:「還沒有正式教職就忙着生孩子,還能搞研究嗎?這是自殺行為吧。」也曾聽某男學者毫不客氣地揶揄另一位博後期間生育的女性前輩:「她這樣有什麼前途?」儘管日本國家社科基金對因生育暫停研究的女性有一定的優待政策,支持她們休完產假和育兒假後繼續研究,但對於在學界拼長聘的青年女教師來說,生育對事業顯然是莫大阻礙,不婚不育是更安全的選擇。

當然,若有了穩定教職,就可以享受更多的福利保障,因此也不乏「上岸」後選擇生育的女性學者,但她們的頭胎生育年齡顯然遠高於平均生育年齡。我認識一位很優秀的女性學者,她也是找到正式教職後結婚生育,當時四十歲出頭。如今接近退休年齡,孩子正準備高考。她曾關心我未來是否會生育:「如果想要的話,還是越早越好。我就是太晚了,生孩子養孩子都特別累。」

而我熟悉的年輕一代優秀女性前輩不少都不婚不育,榜樣如此,生育在我看來自然不是人生必要選項。或者說回顧博士和博後階段,並不覺得自己有任何時機適合生育。三十多歲以後,對高齡生育的風險也更敏感,無論從情感還是理智而言,都很難選擇生育。

友人小枝曾在京都一所公立小學任教,工作非常繁忙。平時七、八點出門,夜裡九、十點才能回家,周末還經常要負責學生的課外活動。而日本文化對母職規範要求很高,社會普遍認為女性成為母親後必須優先育兒。若把工作排在孩子之前,會遭到各種批評。小枝說,儘管她自由職業的丈夫已分擔了不少家務,但她還是無法像從前那樣起早摸黑在學校長時間工作。因此休完產假後,她辭退了原先的正式教職。等孩子上小學後,她在離家比較近的小學找到了臨時教職。「雖然不穩定,但責任小,任務輕,自由支配的時間很多,有更多時間陪伴孩子。」

其實,現在日本女性勞動參加率不低,近年更是持續上升。2023年,日本15-64歲的女性就業率高達73.3%,但她們大半都是低工資、無保障的非正式僱傭勞動者。而正式僱傭的女性也多在介護、福利等收入較低、工作年限較短的行業,很難進入領導層。儘管勞動法規定非正式僱傭勞動者也有享受產假、育兒假的權利,但實際上,非正式僱傭的女性很難跟上司開口提這些。因為非正式僱傭的勞動合同通常每年或半年更新一次,用人單位很可能趁臨時工女性懷孕生育時不續約。如果非正式僱傭的女性高度依賴工作收入,那麼她們會儘量避免生育。

最近,由於日本經濟長期低迷,男性正職社員也不容易漲工資,許多男性比從前更在意結婚伴侶的經濟狀況,更願意選擇收入穩定的伴侶。那麼,非正式僱傭的女性的結婚難度也比從前更高。非正式僱傭的身份導致許多女性在婚戀市場不占優勢,不易結婚,自然也不會生孩子。

還有一個重要原因就是育兒經濟負擔。據2021年日本一項出生意願基本調查,未婚者的理想生育數為2.25人,已婚者計劃生育數為2.01人,實際生育人數平均1.90人。未能實現理想生育數的最大理由就是「育兒、教育太花錢」,之後才是「年紀大了,不想生」,「想生但生不出來」等。

日本的育兒、教育經濟負擔到底有多大?不同機構有不同的算法和答案。最近有調查指出,從孩子出生到撫養其至成年,最起碼需要準備2000萬日元(約合95.6萬人民幣)的養育費和教育費。30多歲的日本正式員工年收入中位數在400萬日元(約合人民幣19.11萬元)前後,非正式員工在280萬日元(約合13.38萬人民幣)或更低。對於普通收入的家庭來說,撫養一個孩子已很不容易。日本有「二胎之壁」的說法,指雖然想生二胎但出於經濟壓力的考慮而選擇不生。因此,學界呼籲政府應大力推進二胎生育補助政策。

另外,日本老一輩沒有給子女帶孩子的習慣,年輕夫婦生育後,基本只能靠自己帶娃。京都街頭偶爾看到爺爺奶奶推着嬰兒車、年輕父母從旁解放雙手逛街的,仔細看都是海外遊客。日本也沒有「月嫂」「育兒嫂」的概念,只有很富裕的人家才能考慮請「家政婦」「家政夫」,他們的時薪比一般打工者還貴兩三倍,普通人家根本雇不起。因此,人口學專家藤波匠指出,育兒不僅是小家庭的事,還應是全社會共同承擔的責任,政府應推廣上門育兒服務,發動老年人一起幫忙守護孩子。

其實,在我看來,日本不講究學區房,學生不受戶籍、學籍限制,可以自由轉學,應試壓力遠沒有韓國那麼大,已經相當幸福。亦有調查研究指出,日本的生育成本低於韓國等國。但生在日本的人們一般不會與其他國家比較,只會困於自己所在的圍城,受城內固有風氣的影響。

政府做了什麼?

在上述諸多原因的作用下,日本年輕一代的觀念發生很大改變,婚育早已不是人生的必然選項。一位友人相過幾次親,有女生問他願不願意跟自己到其他城市生活;也有女生說自己是家中長女,以後要繼承家業,問他能否接受婚後跟她姓。在他躊躇之際,女生們已友好與他告別。如今他認為,不結婚也很自在。

曾經教過我花道的由佳也與我同齡,相親過幾次。她認為婚後應繼續工作,不想做全職太太,在相親中會特別關注對方是否尊重自己的選擇。失望多次後,她表示「反正現在也過了最佳生育年齡,更不必着急了」。

近年來女性主義在日本也很流行,韓國文學在日本極受歡迎,如《82年的金智英》日譯本已賣了30萬冊。日本的社會問題與家庭觀念與韓國雖有不小區別,但許多女性讀者還是對韓國小說描寫的女性生育、職場困境產生強烈共鳴。「女性主義」在日本原是很不受歡迎的詞彙,甚至不少女性都覺得這意味着「過激」「可怕」。但許多讀者表示,「透過韓國小說,開眼認識了女性主義」。

觀念一旦形成,想改變就很困難。近年來,日本政府出台過多項針對少子化的政策,但效果都不甚顯著。不過,依然有些做法具備參考價值。以下試舉幾例:

2022年4月1日起,日本新修訂的《育兒介護休業法》規定「促進男性休育兒假」。在孩子出生後的八周以內,新生兒父親可以獲得最長四周的休假。男性休育兒假可以有效為女性分擔育兒壓力,長遠看有利於男女平等風氣的形成,對緩解少子化有一定的積極意義。不過,目前利用該制度的男性比例還很低(2022年為17.1%),理由是「男性休育兒假在單位會遭遇冷眼」。

這些年,日本各地努力吸引年輕人移居,推出種種促進生育的支援政策。比如優等生兵庫縣明石市有如下措施:兒童從出生到高中畢業為止,醫療全部免費;二胎保育園費用全免;向新生兒家庭每月免費郵寄尿不濕和奶粉;初中學校午餐費用全免;游泳館、博物館等公共設施對兒童全部免費。

這些政策的確起到了一定作用,從2010年至2021年,明石市的總和生育率一直高於全國水平,2021年高達1.65(全國水平是1.30)。在兵庫縣其他各市都人口減少的情況下,只有明石市總人口連年增加,因為周邊城市的育兒家庭或有生育意願的夫婦很樂意移居明石。當然,其他地方很難複製這種模式,因為明石市位於阪神經濟圈,地理、經濟條件本來就不錯,去大阪、神戶等大城市通勤都很方便。一些偏僻的山地農村,無論政府怎麼宣傳,也不會有多少年輕人或育兒家庭真正長期移居過去,因為工作機會太少,兒童的醫療、教育都成問題。此外,這種模式能維持多久,也需要更長時期的考察。

與明石市相比,京都市顯然是反面教材。由於財政緊張、地方稅高、政府對育兒家庭支援很少,近年搬出京都市的年輕夫婦和育兒家庭不在少數。2022年,京都總和生育率為1.15,低於當年全國水平(1.26)。加上老齡化影響,京都市2023年總人口比2013年減少了近四萬人。於是,京都市政府宣稱要創造適合年輕人生活工作的環境,2024年2月新上任的市長松井孝治也把如何留住年輕人作為重大議題。

然而,光靠吸引本國人移居,效果可能很有限。一直有學者提出開放移民政策,但日本政府對移民問題素來非常保守,認為移民會破壞日本的傳統與治安。因此近年只是加大力度引進外國勞動力,吸引富裕階層來日本定居、投資、納稅,遠未走到「吸引外國年輕人定居生育」這一步。儘管事實上,現在日本保育園、幼稚園的外國兒童越來越多。我做義工的修道院已很久沒有接待帶着新生兒來的日本父母。偶爾聽到幼兒的咿呀學語,一看也是菲律賓人或歐洲人。我家附近有一片小操場,放學後常有兒童玩耍,不少也是外國面孔。

總而言之,儘管日本政府很早就意識到「少子化」問題,也推出了不少政策,但如今看來,效果並不理想。促進年輕人就業、保障女性職場權益、給育兒家庭充足的支援,這些辦法不難想到,而落實起來卻不容易。年輕人對政府的生育呼籲往往無動於衷,少子化跟自己有什麼關係?養活自己已經很難了。說到底,要讓年輕人主動選擇生育,更重要的是讓他們對未來有樂觀的預期,讓他們覺得把孩子帶到這個世上是一件好事,而不是一場苦役。