逆流年代

內容簡介

以色列傑出國際政治記者帶來反全球化一線的報道,用特寫鏡頭對準全球化遭遇挫折與反抗之處,近距離觀察我們這個時代的焦慮與憤怒

優秀的非虛構寫作:美國賓州的煤礦工人、日本的少子村莊,湧入希臘的敘利亞難民……作者用一個個鮮活的故事帶你深入現場,用敏銳的洞察展現全球化的光明與陰影

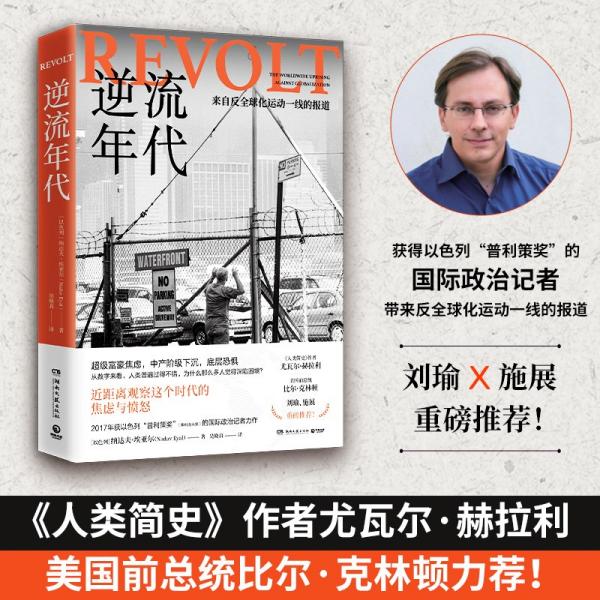

重量級推薦:《人類簡史》作者尤瓦爾•赫拉利、美國前總統比爾•克林頓力薦!學者劉瑜、施展重磅推薦!

過去幾十年中,全球化改善了人類處境,但也播下了反抗的種子。隨着紐約世貿中心雙子塔的坍塌,一場世界範圍內的反抗宣告開始。

以色列記者納達夫•埃亞爾將帶領讀者遊走於反全球化運動的前線,向讀者展示這場運動的有形輪廓和黑暗角落。書中記錄了納達夫•埃亞爾過去十多年裡走訪的地方和目睹的真實故事。故事裡的主人公——美國工人、失業的希臘人、敘利亞難民以及各國企業家——走在一條羊腸小道上,左手是希望,右手是恐懼。

這些不同國家不同族群的故事如拼圖般演示出全球化的前世今生,講述了一種跨越地理和文化邊界的全球意識是如何出現的,以及全球化如何改變了人們的道德情感,也清晰地揭示出全球化面臨的危機。

世界正處於一個激變時刻,能不能找到新的、有想象力的變革之道,將決定人類社會能否通往更公正、更可持續發展的未來。

作者簡介

納達夫•埃亞爾(Nadav Eyal),以色列Reshet新聞的首席國際政治記者,也是以色列發行量極大的報紙《新消息報》(Yedioth Ahronot)的專欄作家。他畢業於希伯來大學和倫敦政治經濟學院。

譯者

吳曉真

復旦大學外國語言文學學院副教授,主要譯作有《釣魚的男孩》《對不起,我操控了你的大腦》等20餘部。

原文摘錄

如果說我們在過去二十年裡學到了什麼,那就是沒有什麼是天註定的,也沒有什麼進步是不可逆轉的。 進步看似強健,但其實相當脆弱。它完全取決於各個社群是否願意時刻準備着為它而戰,取決於領導人們是否決意不做傻事。 民粹主義民族主義吸引人的地方不在於它的經濟議程,而在於它向外傳遞的信息強調身份認同,反對移民,以及宣揚恢復個人安全的沙文主義做法。20世紀法國小說家(也是戰爭英雄)羅曼・加里( Romain Gary)的說法更為言簡意賅:「愛國主義是愛你自己的人民,民族主義是恨其他人。」對民族共同體的頌揚和對身份認同的強調可以看起來像主流政治,但這些觀念對世界各地的本土主義、仇外情緒和種族主義的助力日漸增強。

書評

最近,韓劇《魷魚遊戲》很是火爆,尺度不小,口味不輕。456個負債纍纍、被逼到生活懸崖邊兒上的人,來到孤懸海外的荒島,進入到設計巧妙的龐大建築,參與玩贏了晉級,玩輸了就死的魷魚遊戲當中,最終的贏家也許會得到456億韓元的獎金,徹底改變悲慘的命運。

莫名想起近日正在讀的《逆流年代》,作者納達夫•埃亞爾在這本介紹全球化的書中,同樣用了非常尖銳的筆法。《魷魚遊戲》對囚徒困境細緻入微的描述,與《逆流年代》對利益博弈觸目驚心的揭示,形成了鮮明的跨文本映射。作為一名出色的記者,納達夫•埃亞爾自然不會坐而論道,《逆流年代》更像是一次對全球化進行全面反思的環球採訪紀實。

在斯里蘭卡北部,納達夫•埃亞爾看到最後的大象群在貧困農民的步步緊逼下退守殘存的森林,而那些農民也在竭力應對國際貿易導致的後果。十幾歲的敘利亞難民一邊沿着鐵軌走在從希臘通往德國的漫漫長路上,一邊同納達夫•埃亞爾談論他們的未來。2008年金融危機爆發時,納達夫•埃亞爾身在倫敦,那是自20世紀30年代大蕭條以來最嚴重的金融危機,納達夫•埃亞爾同過分樂觀的種族主義者和民族主義者討論他們對未來的期許。

很顯然,納達夫•埃亞爾描述了一個我們熟悉而陌生的全球化。曾幾何時,「全球化」以「地球村」之名,讓人們目眩神迷、怦然心動:科技發展更加迅猛,國家之間開放合作進一步加深,資本和生產要素跨境流動全面加速,世界範圍內的分工更加細緻,全球資源配置的效率極大提升,生產力得到進一步解放和發展……特別是互聯網時代的來臨,各個國家和民族之間的文化交流更加密切,跨國旅遊愈發普遍,人們從未如今天這樣更廣闊地擁抱着這個世界。

正是在這個意義上,《逆流年代》更像是一次對以往全球化慣性思維的全面祛魅。納達夫•埃亞爾並非漫無目的地進行着採訪紀實匯編,而是從經濟、政治、文化、種族、宗教、生態等各個維度,對舊模式中的全球化進行着全方位的反思。全球化是一個類似多米諾骨牌般的鏈式反應,這個反應的起點是經濟利益的驅動。沒有無緣無故的愛,也沒有無緣無故的恨,全球化並不是請客吃飯,工業革命加速的不僅是生產技術的進步,更是歐美資本經濟利益最大化的欲望爆發。

在《逆流年代》中,我們看到很多第三世界國家的例子。資源稟賦和人口紅利讓他們成為歐美資本青睞的對象,也讓這些國家在短期內得到了一定好處,似乎是一派繁榮景象。而這一切都是歐美資本吃肉,第三世界國家喝湯的發展陷阱。肉總有吃完的一天,那時資本則到其他有利可圖的地方「全球化」去了,剩下喝湯群眾獨自吞咽苦果。

這方面最突出的表現是,歐美資本在「普世價值觀」和「文明的同化」掩蓋下,從15世紀地理大發現開始,便將亞非拉作為歐美「文明輸出」和「工業革命」的原材料供應地。即便在二戰後,在1960年代非洲迎來「獨立年」也未曾改變。甚至即使在歐洲,蘇東劇變後,東歐國家把大部分國有資產出讓給西歐和美國資本,使本國遭受毀滅性經濟衰退。難怪印度著名經濟學家和社會學家卡瓦基特•辛格也要為其著作命名為《不純潔的全球化》,他感慨雖然印度在互聯網經濟中貌似「受益良多」,但放眼整個世界,歐美資本早已控制了一切,所謂「文明的同化」只不過是「全盤的西化」的代名詞而已。

這就像納達夫•埃亞爾在《逆流年代》中所舉的那個《星際迷航》的例子。資本就像《星際迷航》最大反派博格人,這個生活在銀河系德爾塔象限的半生物半機械化物種,打着「同化」的旗號,到處掠奪和毀滅其他星球的文明。博格人的侵略宣言早已成為名言:「我們是博格。降下你們的護盾,並且投降。我們將同化你們的生物和科技特徵,你們的人民將為我們服務。抵抗是無效的。」

「抵抗是無效的」,這貌似彬彬有禮實則充滿野蠻霸道的話,會令每一個獨立的靈魂和文明極度不悅,但同時也滿是感慨。就像《魷魚遊戲》里最讓人內心發堵的是在組織者之上的「貴賓」和命如草芥的「遊戲者」。那幾個來自歐美的「貴賓」才是幕後的金主,這些藍星的頂流富豪厭倦了幾乎所有人類已知的正常消遣,於是「百無聊賴」之下便熱衷於這樣血腥卑劣的遊戲。但組織者和「貴賓」無一例外都振振有詞:遊戲參與者是「自願」參與遊戲的,他們並非死在我們手裡,而是死在遊戲規則和他們貪婪可悲的卑劣人性之中。

但是,沒有人有資格站在高處煞有介事地評判底層民眾的人性。朱門酒肉臭,路有凍死骨,每天收入兩百萬的人,動輒把億萬財富當成小目標的人,有什麼資格站在道德高地上瞧不起老百姓每天為了生存的精打細算?有什麼資格讓每天沙丁魚般擠在公交地鐵里為了家人拚命的老百姓「忍一下」?這並非是底層民眾的仇富心理,而是《逆流年代》所暗含的最重要主題——覺醒。

《逆流年代》更像《魷魚遊戲》中的另一個聲音,那是更加冷靜的質疑和更加決絕的反思。《魷魚遊戲》的情節設定邏輯其實和舊模式的全球化非常相像,這個殘酷遊戲如此血腥和反人類,但組織方偏偏制定了貌似特別「科學」的「遊戲規則」,時時刻刻強調遊戲參與者的「自願性」和「平等性」。甚至開始的時候有一集,當遊戲參與者首次被殺戮震驚,便依靠組織者「過半數投票通過即可停止遊戲,將參與者送回」的規則,重新回到自己的生活。然而,遊戲方心裡非常清楚,在更宏大的無限高處,早有一套為這些底層民眾設計好的「規則」,那是比魷魚遊戲更殘酷的現實,那些人終將自己再回到遊戲中來,因為他們別無選擇。

數百年全球化的邏輯,本質上其實是一種高明的洗腦術。這就像《魷魚遊戲》組織者和「貴賓」所沾沾自喜的所謂「法則」和「信條」:你別怪別人,這一切都是你們自己的選擇,人總要為自己的選擇付出代價。這種洗腦術說白了就是「社會達爾文主義」的變體,對此我們並不陌生:「讀書讀不好的人才會去做工」「你之所以這麼窮,就是因為懶啊」「(某一群體的)生活現狀糟糕,是因為他們自己不努力改變現狀」「某某事業有成,肯定是因為他比常人付出了更多努力,因此他的財富和地位都是應得的」「996是福報,只有努力奮鬥才能獲得成功」「沒有成功是因為你付出的還不夠多,付出不夠何談回報」……

正因此,《逆流年代》更深層的祛魅已經超越了全球化本身,它已指向了資本的本質屬性和其數百年精心設計的遊戲規則和博弈話術。納達夫•埃亞爾在前言中所描述的那個場景令人印象深刻,他機緣巧合中來到美國上流階層的一個秘密私家酒窖,那是頂流私下聚會的地方。在那次聚會中,他看到了高科技企業家們、某前首相、大公司的首席執行官們等一系列「大人物」。當談到全球化話題時,他遭遇到驚人一致的反駁,那些「大人物」仿佛條件反射般抬出一系列台詞:「信心培育成功花」「財富眷顧勇者」「年輕人會長大」「我們不能退回到中世紀」等等。

是的,歷史驚人相似,資本更無國界。正因為這樣,納達夫•埃亞爾的《逆流年代》在今天有着十分重要的現實意義。我們並不反對真正的全球化,我們完全贊同在科學技術進步和生產力發展推動下的更加廣泛的國際交流與合作,非常歡迎人才、資源、資金與信息流動的國際化。但是,我們堅決反對打着「全球化」旗號的資本擴張和不平等的國際規則和秩序,時刻警惕陷入任何資本操控的「魷魚遊戲」,時刻警惕為「魷魚遊戲」搖旗吶喊的形形色色的「社會達爾文主義者」,更不會忘記馬克思在154年前的警告:「資本來到世間,從頭到腳,每個毛孔都滴着血和骯髒的東西。」(《資本論》卷一)