中子吸收

|

中子吸收是一个科技名词。

世界三大汉语词典分别是中国大陆的《 汉语大词典[1]》(共13册,5.6万词条,37万单词)、中国台湾的《 中文大辞典 》(共10册,5万词条,40万单词)以及日本的《 大汉和辞典 》(共13册,4.9万词条,40万单词)。汉字是记录汉语的文字[2],它已有六千年左右的历史,是世界上最古老的文字之一。

目录

名词解释

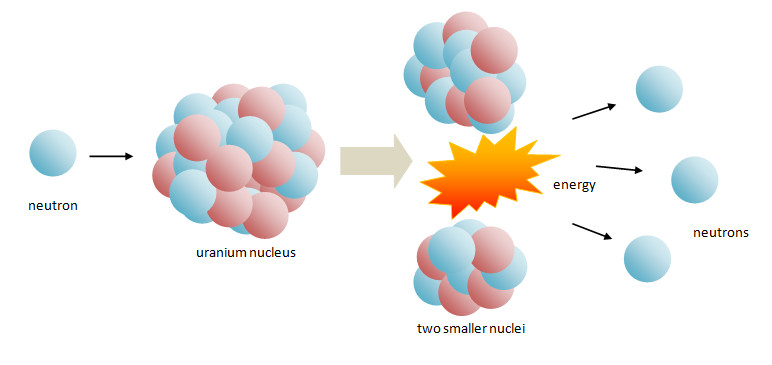

中子在与原子核相互碰撞后,被核所吸收并发出γ射线的过程。在有些情况下亦会导致核的β衰变或裂变。

当一个中子挤进原子核这个球体时,通常称为中子俘获。

原理介绍

中子进入原子核形成“复合核”后,可能发射一个或者多个光子,也可能发射一个或者多个粒子而回到基态。前者就成为“辐射俘获”,而后者则相应于各种中子核反应。例如:

1H+n→2H+γ

6Li+n→3H+α

有几种重原子核(如235U),俘获一个中子后会分裂为两个或者三个较轻的原子核,同时发出2~3个中子以及很大的能量(约200MeV),这就是核裂变反应。

低中子通量的中子俘获

在低中子通量的情况里,如核反应堆里,单个的中子被一个原子核俘获。例如,当金(197Au)被中子辐射,处于高激发态的同位素金198(198Au)会被产生,然后很快衰变跃迁到其基态,放射出伽马射线。在这个过程之中,质量数增加1。这个核反应可以用以下的简式表示:

197Au(n,γ)198Au

如果这个核反应中用到了热中子,一般称其为热俘获(thermal capture)。

同位素金198(198Au)容易发生β衰变衰变成同位素汞(198Hg)。在这个过程之中,原子序数增加1。

高中子通量的中子俘获

如果中子通量的密度足够高,以至于原子核在两次中子俘获之间没有时间进行β衰变,那么R-过程就将恒星的内部发生。这样,质量数会大幅增长,而原子序数不变(核素种类保持不变)。只有在这一过程之后,其产生的高度不稳定原子核发生β衰变,转变成具有更高原子序数、稳定或者不稳定的原子核。

应用

这是因为不同的化学元素在吸收中子后会释放不同特性的放射物质。这一特性使这一方法在矿业勘探和安全方面十分有用。

中子吸收剂

最有效的中子吸收剂是可以通过吸收一个中子产生稳定原子核的放射性同位素。例如,氙135(半衰期约9.1小时),可以吸收一个中子变成稳定的氙136。氙135可以在核反应堆里通过铀235,铀233和钚239核裂变,伴随产生碘135。碘135迅速发生衰变,放射出一粒β粒子(高能电子)并产生氙135。

其他主要的中子吸收剂还包括氦3同位素,它吸收中子后可以产生氚(氢的一种较重同位素);硼10,它吸收中子后可以产生锂和氦核;钐149也是一种有效的中子吸收剂,吸收中子后产生稳定的同位素钐150。

另外一些在核反应堆里的控制棒所使用的中子吸收剂包括镉、铪和稀土金属钆,这些都含有若干种同位素,有一些还是非常高效的中子吸收剂。

铪元素是人类最后发现的稳定元素之一,呈现出一些有趣的情况。尽管铪是一种较重的元素,它的电子结构实际上与锆相同,而且二者总是在同一矿石锆石中被发现。然而,二者原子核的性质却有深层次的区别。铪很容易吸收中子,可以被用在原子反应堆的控制棒中,而锆却允许中子通过。这样,锆在原子反应堆也可以用来制作燃料棒的外壳。有鉴于此,分离自然合金状态的锆和铪就显得十分重要。这可以采用现代化学中的离子交换技术达到,并且成本相对低廉。一些新方法例如甲基异丁基酮-硫氰酸法、磷酸三丁酯法、三辛胺法和改进的N235-H2SO4法等溶剂萃取分离技术正在被研究。

参考文献

- ↑ 中国汉字博大精深,作为中国人的你知道有多少个嘛?,搜狐,2022-08-14

- ↑ 汉语的发展史,你了解多少:你真的会说汉语吗?,搜狐,2021-11-12