古核生物

|

古核生物是一个科技名词。

汉字(拼音:hàn zì,注音符号:ㄏㄢˋ ㄗˋ),又称中文[1]、中国字、方块字,是汉语的记录符号,属于表意文字的词素音节文字。世界上最古老的文字之一,已有六千多年的历史。在形体上逐渐由图形变为笔画,象形变为象征,复杂变为简单;在造字原则上从表形、表意到形声。除极个别汉字外(如瓩、兛、兣、呎、嗧等),都是一个汉字一个音节。 需要注意的是,日本、韩国、朝鲜、越南等国在历史上都深受汉文化的影响,甚至其语文都存在借用汉语言文字的现象[2]。

目录

名词解释

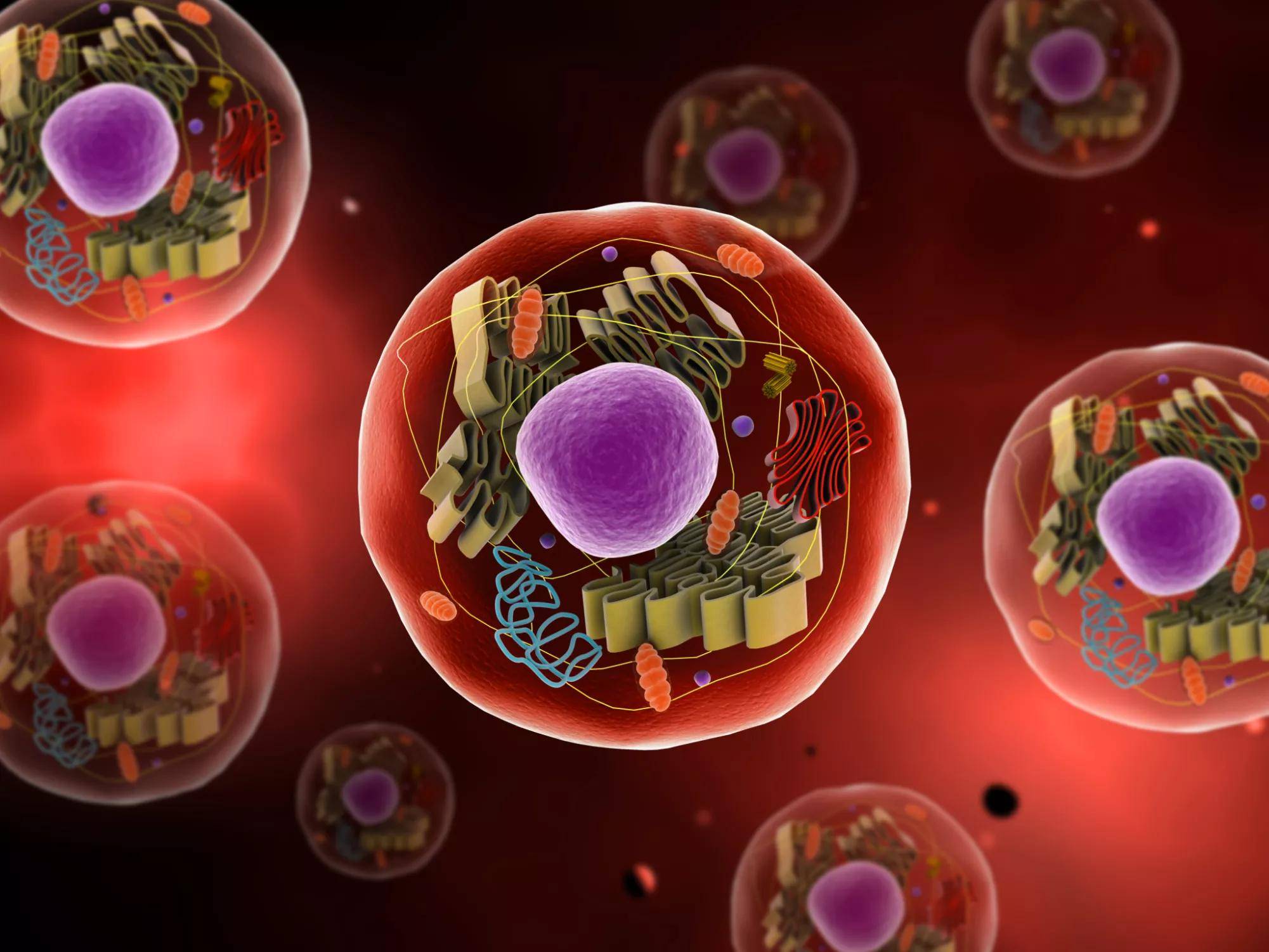

古核生物是一些生长在极端特殊环境中的细菌。在深海的火山口、陆地的热泉以及盐碱湖等生命无法生存的地方,生活着的一些鲜为人知的古怪微生物。 过去根据其内部构造没有核膜、具环状DNA结构以及细胞产能、细胞分裂、新陈代谢等生活方式与原核细胞相似,将古细菌归入原核生物。很多古核生物是生存在极端环境中的。古细菌可能是最古老的生命体。

生存环境

很多是生存在极端环境中的。一些生存在极高的温度(经常100℃以上)下,比如间歇泉或者海底黑烟囱中。还有的生存在很冷的环境或者高盐、强酸或强碱性的水中。然而也有些是嗜中性的,能够在沼泽、废水和土壤中被发现。很多产甲烷的古核生物生存在动物的消化道中,如反刍动物、白蚁或者人类。通常对其它生物无害,且未知有致病古菌。

形态

单个古核生物细胞直径在0.1到15微米之间,有一些种类形成细胞团簇或者纤维,长度可达200微米。它们可有各种形状,如球形、杆形、螺旋形、叶状或方形。它们具有多种代谢类型。值得注意的是,盐杆菌可以利用光能制造ATP,尽管不能像其他利用光能的生物一样利用电子链传导实现光合作用。古生菌微小,一般小于1m,菌株有G+和G,与真细菌相比,形态也是多种多样细胞形态有的像细菌那样为球形、杆状,也有叶片状、块状、螺旋状、八叠球状、短杆状状、盘状、丝状,特别奇怪的是,还有方形、三角形和不规则状的 。

进化和分类

从rRNA进化树上,古菌分为两类,泉古菌(Crenarchaeota)和广古菌(Euryarchaeota)。另外未确定的两类分别由某些环境样品和2002年由Karl Stetter发现的奇特的物种纳古菌(Nanoarchaeum equitans)构成。 Woese认为细菌、古菌和真核生物各代表了一支具有简单遗传机制的远祖生物的後代。这个假说反映在了“古菌”的名称中(希腊语archae为“古代的”)。随後他正式称这三支为三个域,各由几个界组成。这种分类後来非常流行,但远组生物这种思想本身并未被普遍接受。一些生物学家认为古菌和真核生物产生於特化的细菌。

古核生物和真核生物的关系仍然是个重要问题。除掉上面所提到的相似性,很多其他遗传树也将二者并在一起。在一些树中真核生物离广古菌比离泉古菌更近,但生物膜化学的结论相反。然而,在一些细菌,(如栖热袍菌)中发现了和古菌类似的基因,使这些关系变得复杂起来。一些人认为真核生物起源於一个古菌和细菌的融合,二者分别成为细胞核和细胞质。这解释了很多基因上的相似性,但在解释细胞结构上存在困难。

有22个古菌基因组已经完全结束了测序,另外15个的测序工作正在进行中。

代表性古核生物

极端嗜热菌(themophiles):能生长在90℃以上的高温环境。如斯坦福大学科学家发现的古细菌,最适生长温度为100℃,80℃以下即失活,德国的斯梯特(K. Stetter)研究组在意大利海底发现的一族古细菌,能生活在110℃以上高温中,最适生长温度为98℃,降至84℃即停止生长;美国的J. A. Baross发现一些从火山口中分离出的细菌可以生活在250℃的环境中。嗜热菌的营养范围很广,多为异养菌,其中许多能将硫氧化以取得能量。

极端嗜盐菌(extremehalophiles):生活在高盐度环境中,盐度可达25%,如死海和盐湖中。

极端嗜酸菌(acidophiles):能生活在pH值1以下的环境中,往往也是嗜高温菌,生活在火山地区的酸性热水中,能氧化硫,硫酸作为代谢产物排出体外。

极端嗜碱菌(alkaliphiles):多数生活在盐碱湖或碱湖、碱池中,生活环境pH值可达11.5以上,最适pH值8~10。

产甲烷菌(metnanogens):是严格厌氧的生物,能利用CO2使H2氧化,生成甲烷,同时释放能量。 CO2+4H2→CH4+2H2O+能量。

由于古核生物所栖息的环境和地球发生的早期有相似之处,如:高温、缺氧,而且由于它在结构和代谢上的特殊性,它们可能代表最古老的细菌。它们保持了古老的形态,很早就和其它细菌分手了。所以人们提出将古细菌从原核生物中分出,成为与原核生物(即真细菌eubacteria)、真核生物并列的一类。

参考文献

- ↑ 中文为何越来越受欢迎?,搜狐,2021-12-30

- ↑ 中国能屹立几千年不倒的精髓是什么?汉文化的诞生和传承是关键,搜狐,2022-10-15