宣笔制作技艺

| 宣笔制作技艺 |

|

|

中文名 :宣笔制作技艺 遗产级别 :国家级 遗产类别 :传统技艺 |

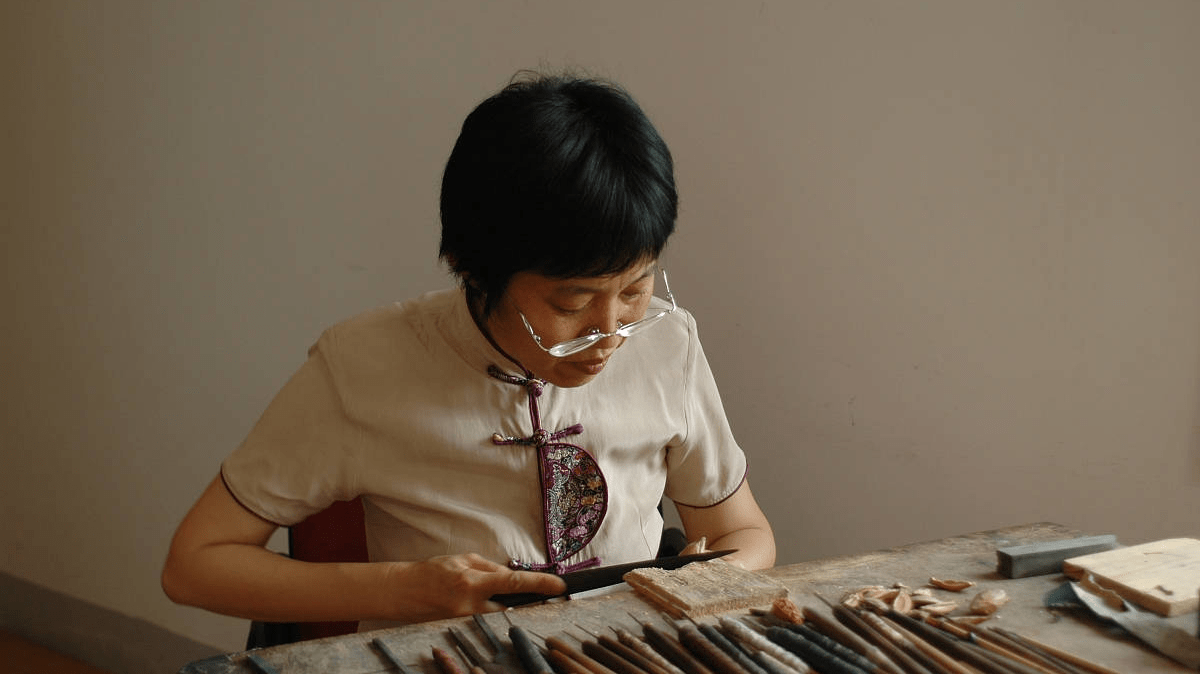

宣笔制作技艺是中国安徽省宣城市的传统手工技艺,属于国家级非物质文化遗产。宣笔制作技艺源于秦代,盛于唐宋,具有悠久的历史背景和文化[1]底蕴。宣笔以其选毫精良、制作精密而著称,具有装模雅致、毛纯耐用、刚柔适中的特点,深受历代书画大师和文人墨客的赞誉。

特产简介

宣笔制作技艺,安徽省宣城市传统手工技艺,国家级非物质文化遗产之一。

宣笔制作历史悠久。源于秦代,盛于唐宋,宋末元初,战乱频繁,宣笔技艺逐渐式微。明清时期,再度兴盛。

2008年6月7日,宣笔制作技艺经中华人民共和国国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录,项目编号:Ⅷ-130。2019年11月,宣笔制作技艺列入国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单。

宣笔制作技艺的流程复杂,主要包括选料、水盆、制杆、装套、修笔、镶嵌、刻字、检验包装等八大工序,涉及一百多个环节。材料方面,宣笔的笔杆通常由木杆、竹管或更高级的玉管、瓷管等制成,而笔头则使用紫毫、狼毫、羊毫等兽毛禽羽,根据不同的性能和用途进行选择。

宣笔的制作技艺不仅体现了中国传统文化[2]的精髓,还在现代得到了保护和传承。2008年,宣笔制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录,并由宣城市书画院负责保护。这种技艺不仅展示了中国传统工艺的精湛技艺,还承载着丰富的文化内涵和历史价值。

历史渊源

宣笔的渊源最早起自秦代,唐代韩愈在《毛颖传》中记载,蒙恬将军“南伐楚,次中山”,并用中山兔毛制毛笔,其中所提到的中山,便是当代宣州地区。

宣笔制作传至汉代,制作技艺得到进一步改进,笔身装饰十分考究。魏晋时期,宣笔制作基本传承了汉制风格。唐代是宣笔发展的鼎盛时期,宣州也成为全国的制笔中心,并于唐天宝年间将宣笔作为贡品献奉朝廷。朝廷做了“岁贡青毫六两,紫毫二两”的规定。因这种笔主要在宣城集散,故得名为“宣笔”。

宋代,宣笔制作技艺日臻完善,名工辈出,声誉日隆。特别是宣州制笔世家诸葛氏所创制的“无心散卓笔”,被书法家梅圣俞称为“笔工诸葛高,海内称第一”,“软硬适人手,百管不差一”,成为中国宣笔史上的一支劲秀。宋末元初,由于朝廷偏安,战乱频繁,迫使宣笔技工们为谋求生计而不得不四处流散,改谋他业,导致宣笔技艺失去根基。

清嘉庆、道光年间有凤振堂笔庄、陈广良笔墨坊、吴志福笔店等制笔作坊。相传包世臣著《安吴四种》,就是使用吴志福制作的紫毫小楷毛笔。清末,扬州人朱丙生从铜陵学得宣笔制作技艺,回乡后开毛笔店,传张宗铭,再下传张加元张祥芝、张苏,均名扬一时。

工艺特征

特点

宣笔柔韧相宜,笔匀基固,书写流畅,收发自如,既能蓄墨又不肥滞。长锋软毫质软丰腴而不肥厚,转锋灵活,能收能放,刚柔相济;紫毫则锋利挺劲且不失柔转,既易着力又便掌握;狼毫笔发墨均匀流畅,硬中破软,笔道挺劲;兼毫笔更是宜书宜画,软硬兼宜。

“尖、齐、圆、健”也被称为毛笔“四德”,尖是指笔锋要尖如锥状,功用为利于书写钩、捺等笔画;齐是指笔毛铺开后,锋毛平齐,功用为利于吐墨均匀;圆是指笔根为圆柱体,圆润饱满,覆盖之毛均匀,功用为书写时流利而不开叉;健是指笔锋在书写绘画时有弹性,能显现笔力。

种类

软毫即选用弹性弱、硬度低的柔性毛,如羊毫、鸡毫、胎毛等制成。其笔质柔软,摄墨量大,使用时婉转、圆润、灵活、锋毫便于铺开,笔画丰满。根据用途有楂笔、斗笔、提笔、联笔、屏笔,大楷、中楷、小楷、精工等品种。

硬毫即选用硬度和弹性较强的刚性毛制成的笔。其锋毫刚硬,弹性较足,下按不易瘫弯,起提又易复挺,落纸锋芒显露,枯湿燥润变化分明,点画瘦劲、锐利、峻峭,结体之势格外精神跳跃。一般适宜于小楷和草书,牵丝线条粗细匀称。硬毫因用材不同,有“紫毫”、“狼毫”和“鼠须”等品种。

兼毫是相对纯毫而言(软毫、硬毫)。兼毫是用羊毛和兔毛或羊毛与狼毫两种毛配置而成,又称“二毫笔”,是介于软、硬两毫之间的中性笔,其软硬适中,刚柔相济。有偏硬、偏软几个类别。偏硬有“九紫一羊”、“七紫三羊”、“五紫五羊”;偏软有“三紫七羊”、“二紫八羊”等。

参考文献

- 跳转 ↑ 为什么说中华文化,是最优秀的文化?答案可能出乎你的意料!,搜狐,2024-08-09

- 跳转 ↑ 中华传统文化有哪些内容? 经典著作有哪些? 如何学以致用? ,搜狐,2018-09-30