干戈

基本信息

中文名称; 干戈

拼音; gān gē

释义; 为古代兵器

出处; 《诗·周颂·时迈》

汉语词语

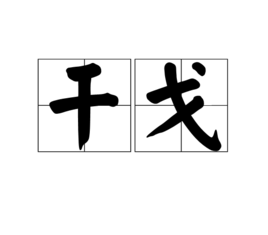

引证释义 1、干和戈是古代常用武器,具体"干"指盾牌,上古时期,秦称"盾",山东六国称"干","戈"指进攻的类似矛的武器,见上图。因以"干戈"用作兵器的通称。

①《诗·周颂·时迈》:"戴戢干戈,载櫜弓矢。"

②汉 桓宽 《盐铁论·世务》:"兵设而不试,干戈闭藏而不用。"

③《说唐》第一回:"金鼓喧天,戈耀日。"

2、指战争。

①《史记·儒林列传序》:"然尚有干戈,平定四海,亦未暇遑庠序之事也。"

②晋 葛洪 《抱朴子·广譬》:"干戈兴则武夫奋,《韶》《夏》作则文儒起。"

③宋 王安石 《何处难忘酒》诗之一:"赋敛中原困,干戈四海愁。"

④《东周列国志》第一百三回:"社稷将危,神人胥怒!某叨为嫡嗣,欲讫天诛。甲胄干戈,载义声而生色;子孙臣庶,念先德以同驱。"

⑤清 黄遵楷 《跋》:"今海内鼎沸,干戈云扰。"

3、指兵士,武力。

①汉 赵晔 《吴越春秋·阖闾内传》:"孙武曰:'吾以吴干戈西破楚,逐昭王而屠荆平王墓。'"

②金 董解元 《西厢记诸宫调》卷二:"不是咱家口大,略使权术,立退干戈。"

③ 邓友梅 《别了,濑户内海》:"后来又一想,不象,两个孩子男女私情的事,警察署不用动这么大干戈的。"

4、古代武舞。

①《礼记·文王世子》:"春夏学干戈,秋冬学羽籥,皆於东序。" 孙希旦 集解:"干戈,武舞。"

②宋 曾巩 《相国寺维摩院听琴序》:"然习其射御於礼,习其干戈於乐。"

折叠相关词语 1、化干戈为玉帛

比喻变战争为和平或变争斗为友好。

玉帛:玉即玉,帛为丝织品.二者皆为进贡之上品,在此引申为重修于好,相互礼尚往来的意思。

出处:语本《淮南子·原道训》:"昔者夏鲧作三仞之城,诸侯背之,海外有狡心。 禹 知天下之叛也,乃坏城平池,散财物,焚甲兵,施之以德,海外宾服,四夷纳职,合诸侯於涂山,执玉帛者万国。"

译:从前夏部落的首领鲧建造了三仞(八尺为一仞)高的城池来保卫自己,大家都想离开他,别的部落对夏虎视眈眈。后来禹当了首领,发现这一情况,就拆毁了城墙,填平了护城河,把财产分给大家,毁掉了兵器,用道德来教导人民。于是大家都各尽其职,别的部落也愿意来归附。禹在涂山开首领大会时,来进献玉帛珍宝的首领上万。

2、大动干戈dà dòng gān gē

(1) [stage a war]∶干戈:古代两种兵器。指进行战争

(2) [make a big fuss over]∶比喻大张声势地行事

这事很简单,何必大动干戈呢?

(3) [take effort to do]∶比喻大费手脚

(4) [attack brutally;strike violently]∶也指大打出手

3、倒持干戈dǎo chí ɡān ɡē

犹言倒持泰阿。干、戈,皆兵器。《后汉书·何进传》:"大兵聚会,强者为雄,所谓倒持干戈,授人以柄,功必不成,秖为乱阶。"

4、倒载干戈(倒载干戈)dǎo zài ɡān ɡē

亦作"倒置干戈"。亦作"倒戢干戈"。倒着藏放兵器,表示不再打仗。

《礼记·乐记》:"倒载干戈,包之以虎皮,将帅之士,使为诸侯,名之曰建櫜,然后天下知武王之不复用兵也。"《史记·留侯世家》:"殷事已毕,偃革为轩,倒置干戈,覆以虎皮,以示天下不复用兵。" 汉荀悦《汉纪·高祖纪二》:"偃革为轩,倒戢干戈,示不复用武。"《晋书·华谭传》:"倒戢干戈,苞以兽皮。" 宋王禹偁《单州成武县行宫上梁文》:"一戎而倒载干戈,万国而混同文轨。"亦省作"倒载"。 唐元稹《奏制试乐为御赋》:"大道既移,则舞行象成於倒载;小戎或驾,则琴音决胜於驺歌。"

5、成语:干戈载戢gàn gē zài jí

【解释】:干戈:古代的兵器。指武器。载:虚词。戢:聚藏。把武器收藏起来。比喻不再进行战争动用武力了。

文献记载

《史记·五帝本纪》:"轩辕之时,神农氏世衰。诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征。於是轩辕乃习用干戈,以征不享,诸侯咸来宾从。"

续范亭 《忠告国民党当局及其画策者》:"化内战为合作,化战场为工场,化干戈为玉帛,化烦恼为菩提,放下屠刀,立地成佛,正在今日。" 老舍 《茶馆》第一幕:"三五十口子打手,经调人东说西说,便都喝碗茶,吃碗烂肉面,就可以化干戈为玉帛了。"

王嘉《拾遗记》卷一 春皇庖牺:"去巢穴之居,变茹腥之食,立礼教以导文,造干戈以饰武。" 相关诗文 《干戈》

--王中 ,字积翁,南宋诗人

干戈未定欲何之,

一事无成两鬓丝。

踪迹大纲王粲传,

情怀小样杜陵诗。

鹡鸰音断云千里,

鸟鹊巢寒月一枝。

安得中山千日酒,

酩然直到太平时。

题解

作者生逢宋末乱世,战争不断,兵连祸结,亲人离散,兄弟飘零,其苦闷心情溢于言表。

干戈:战争。干,盾,防御武器。戈,平头戟,进攻武器。

大纲:总纲,此为"大体相同"的意思。

王粲:字仲宣,东汉末年人。有才略,善诗文。在刘表处不得重用,后归附曹操,深得信任。他在军阀混战期间写出了《七哀诗》等反映人民苦难生活的诗篇。 小样:小小差异。

杜陵:杜甫,杜甫号杜少陵。

鹡鸰:鸟名,此处比喻兄弟。

鸟鹊巢寒:曹操《短歌行》中有"月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?"这句是说:我在外流离失所,也象月夜里的乌鹊一样找不到栖息的树枝。

中山千日酒:《搜神记》:"狄希,中山人也。能造千日酒,饮之亦千日醉。"

战争没完没了,无处可以躲避;事业无成,两鬓已斑白。我的来往踪迹和三国时的王粲差不多,若说情怀则和唐朝的杜甫所作的诗相同。兄弟失散音信断绝,相隔千里之遥;我在外流离失所,也像乌鹊一样找不到栖息之所。哪里能买到中山仙人酿的好酒,让我一醉到天下太平时再醒来呢!

人名

浙江丽水县人。1940年4月参加革命工作,同年加入中国共产党。1943年4 月至1944年6月任中共江苏省阜宁县委员会秘书、区青年救国会主任;1945年10月至1946年3月任浙西区党委广南县一区区委员、区长;1946年4月至1949年5月在胶东区党委西海地委统战部和华东局社会部任科员、组长,1949年5月至1956年10月任上海市公安局社会处、政保侦察处秘书科长、办公室副主任,1956年 10月至1958年4月任上海市航运公安局党组成员、办公室主任,1957年被划为右派,1960年10月到1979 年底调至安徽省淮北煤矿筹备处劳动,"文化大革命"中受拘留关押长达4年多,1979年1月平反,1980年1 月至1981年12月任上海市政府宝钢地区办事处办公室主任,1981年12月至1983年12月任吴淞区政协副主任、区人民法院院长。1994年10月26日因病逝世。

小镇名称

马尼干戈

一座神秘而凄美的西部小镇,从古到今都是一个驿站,一条街道,几排藏式平房。小镇上来往的行人都是典型的康巴人,头系红头绳,身佩长长的藏刀。还有更多的是骑马来小镇上的牧民,像许多西部电影中的情节,他们将马系在专门立的木柱上,便在矮小的藏式木屋采购东西、喝酒、唱歌,生动而亲切。

小镇上到处都是小牛犊般大小的藏獒,悠闲自在地在大街上来回走动,叫声低沉浑厚。见到没有拴的狗时,你不要害怕,这些狗再大也不会咬人,但是,那些拴起来的狗,再小也不要去招惹。 小镇是一个很安全的地方,当地藏族人很友好,甚至会主动邀请你到家中参观、休息、喝茶。

杂志名称

民国35年(1946年)春,坦直镇南汇烟业银号坦直分号职工王祖望、曹等锘、庄韧建立"干戈"文艺研究会,并创办《干戈》杂志,为油印半月刊,每期10多页,发行30份。

该杂志得到坦直名士倪鼐候的支持,并受到老一辈文学家茅盾、傅雷、胡风等的关心和指点。茅盾在信中称《干戈》的作者们为"不相识的朋友们",并希望《干戈》能去掉以女人为题材的《十香词》之类的作品。王艮仲也来信鼓励。中共地下党组织特派员金忆秋经常关心这一刊物,并为其创作作品。

民国36年(1947年),南汇烟业银号坦直分号停业,王祖望、曹等锘等调离坦直,中共地下组织决定,由邱忠明、陆心良、朱绍康、朱鸿伯等地下党员接任编辑,出版并发行《干戈》杂志。

后来,《干戈》文艺研究社过渡为中共坦直地下组织控制的文艺团体,成为共产党团结进步青年的外围组织。《干戈》杂志的发行也不再局限于坦直地区,扩大到周浦、新场、上海等地,发行量达到创刊时的3倍。社友和作者大增,有朱鸿伯、陆心渊、陆仁良、沈其新,外来投稿的有沈佐赓、冯寒藻、沈才之、施红蕉、施洁霞等。倪鼐候、陆震林、杨而墨(律师)、季望畴、龚叙君等,他们专门为《干戈》撰写古典文学和诗词。

1949年5月,南汇县解放,《干戈》杂志停刊,历时3年2个月,共出版63期。[1]