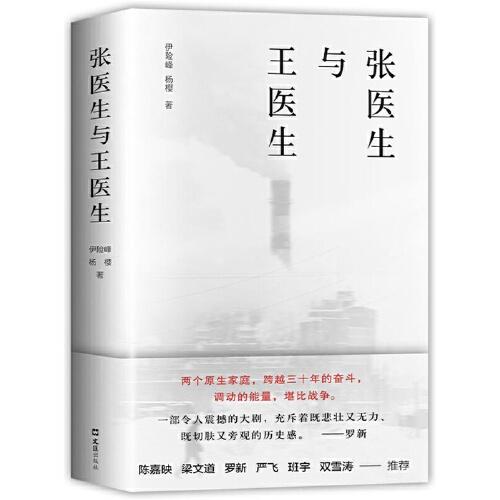

张医生与王医生查看源代码讨论查看历史

|

内容简介

两个原生家庭,跨越三十年的奋斗,调动的能量,堪比战争。

李海鹏作序,陈嘉映 梁文道 罗新 严飞 班宇诚挚推荐

☆《好奇心日报》《小鸟文学》创始人,知名媒体人伊险峰、杨樱首度出书

☆ 以两位工人子弟的阶层跃升,照见中国社会三十年沧桑巨变

☆ 一个昨日世界,但你并不陌生:两个家庭、一座城、一个时代的命运轮廓

☆ 近距离观察普通个体在大时代中的浮沉与变迁,探寻当代人精神困境的社会根源

——“我们的生活变好了,为什么精神却荒芜了?”

☆ 一部令人震撼的大剧,充斥着既悲壮又无力、既切肤又旁观的历史感。——历史学家 罗新

☆ “城市发展过程中必将产生大量废弃物,而其中大部分是人”,而这部平民史诗的主题只是“不要成为废弃物”。

——巨大的社会变迁中,是什么决定了普通人的命运?

张医生和王医生出生在20世纪70年代的工人家庭。在国企改制、社会急剧转型的过程中,他们凭借家庭的全力支持与自身的聪慧刻苦,摆脱了掉队的命运,实现了阶层跃升。可是,虽然看起来功成名就,但他们的人生,仍充满了焦虑和疲惫。

两位作者采访数十人,在旧报纸、老照片、建筑废墟与口述回忆中打捞过往生活图景,描摹了张医生与王医生半生的个人成长与阶层跃升之路,并审视二人知识、尊严与自我的建构过程。与此同时,本书还以工业城市、单位社会、稀缺经济、工人阶级文化、男性气概、重大历史事件和时代变迁等为经纬,呈现出兼具深度与广度的当代东北。

阅读张医生与王医生的故事,我们将会厘清,世纪之交的一系列深刻变革,如何塑造了一代人的生存方式与精神世界。而透过个体在历史中的沉浮,我们也将窥见一座城、一个时代的命运轮廓。

名人推荐

一部社会学视野里的故事,于是,两个人、一座城、一个时代难以分割地连在一起。在汉语写作中应该是首创。

——哲学家 陈嘉映

我们究竟能在两位“成功”的东北医生身上看见什么呢?相较于影视和文字当中常见的下岗工人,他们好像完全没法代表我们想象中的东北。但令人意外,这本视野宏阔、细节饱满的著作,却不止让我们看清了东北,更看到了工业文化的内核;甚至改革开放四十年来,个体生命在时代结构当中的局限与抉择。所以不嫌夸张地说,这不单是张医生与王医生的故事,更是几代中国人的故事。

——作家 梁文道

一部令人震撼的大剧,充斥着既悲壮又无力、既切肤又旁观的历史感。围绕两个医生的个体人生,呈现出兼具深度与广度的当代沈阳。

——历史学家 罗新

近年来,“东北文艺复兴”这个概念很火,和东北失落的经济发展相对比,这片土地上的精神世界得到极大关注。不论是东北式的喜剧幽默,还是旧工业社会里留下的人文沉淀,好像变成了一座“富矿”,供人们挖掘和书写。本书围绕着过去四十年中沈阳的重大历史事件、工人阶级文化等,呈现了一部丰富的民间社会史。作者不仅有着深厚的讲故事能力,而且难能可贵的是,站在了社会学的角度去近距离观察普通家庭和个体在大时代中的浮沉与变迁。

——社会学家 严飞

两位作者令人想起工厂车间里的调度员,制定计划,并线输出,反复确认着书写的节拍,如大雨过后倒灌的水渠,从深处返流,漫经地面,为历史与现实空间重新造影。那些不规则的图景,旁逸斜出的暗渍,列车碾过的印痕,抑或我们凝视、打捞与捕捉的动作,共同构成了一批半成品、一代人与一座城市的命运轮廓。

——作家 班宇

在书中,罗伯特·E.帕克的一条理论显得尤为刺目:城市发展过程中必将产生大量废弃物,而其中大部分是人。两位医生的原生家庭跨越三十年的奋斗在事实上始终紧紧围绕这句话,在这场奋斗中调动的能量、毅力、耐心、机谋是如此之多,堪比战争所需,然而这部平民史诗的主题只是“不要成为废弃物”而已。

——作家、媒体人 李海鹏

作者简介

出生于辽宁海丰张。人生第一份工作是在沈阳铁路局,之后大部分时间都在做媒体,2008年创办《第一财经周刊》,2014年创办“好奇心日报”,也写东西。

杨樱

以《第一财经周刊》记者和编辑作为职业生涯起点,联合创办“好奇心日报”,现在是“小鸟文学”创始人和主编。

原文摘录

鸡架就是鸡骨架,全世界的鸡骨架最终可能都流落到了沈阳,因为除了沈阳,好像也没有别的地方的人吃这玩意。面对一只鸡时,每个沈阳人都是庖丁级水准,干净完整地吃完一只鸡架,实现完全的骨肉分离,可以消耗足够多的时间,当然,与此同时也可以喝掉更多的酒。它是一种消磨时间的工具,解决了下岗职工的再就业问题,也帮助没有就业者度过了无边无际的漫长的绝望时光。 他们的“成熟”始于人生发轫时期与社会潜规则碰撞导致的心理创伤,止于一种悲剧性与喜剧性参半的尴尬状态,也就是既不能忠实于自己的真实心意,与“社会”保持距离,又掌握不了适度地沆瀣一气的复杂技巧。

书评

拿到《王医生与张医生》,花了4个下班的晚上读完。我的第一个感受是:好多事情原来是这样。它让我重新理解了自己,生长的环境,目前的生活。

和故事里主人公的环境一样,我生长在一个“单位制”全面覆盖的城乡结合部,现在的话来说“小镇”更合适。如果更适合的描述,应该在贾科长电影里的那些灰色、土黄、煤尘覆盖的景象。

我上初中的时候,经常会听到班里同学爸爸下井受伤的消息,或是手指断了,或是身体哪个部位受伤落下终身残疾,最可怕的是听到“人没了”,赔了几十万。后来随着我们长大,这样的消息不时传来,价格也越来越高。想来我们在一无所知的时候,首先就被迫意识到生命是有价格的。

在这样朝不保夕的情况下,否定成了常态。好好学习,离开这里,不然男生就得长大和你们的爸爸一样穿那身“黑皮”,女生就只能找一个下井的丈夫。当未来被抛在空中无法附着在那片土地上时,其他的一切都摧枯拉朽地舍弃了。

大四那年,我去了北京。高中最好的朋友都去读了二学位,回家接了父母的班儿。那好像是第一次,我们要真正做出某种选择。后来照例每年一次聚会,话题从同学八卦换成了单位八卦,各种“难以置信”扑面而来:领导是个小学都没毕业的“文盲”,说话“生殖器”满天飞,明着克扣工资奖金,最难堪的是过年要学着登门送礼。对方是和她们爸爸年纪一样大的人,而同学直到现在说话都透着一股孩子气。我直到现在都无法想象,当时她们是怎么被迫学会“虚与委蛇”的。

再多的抱怨好像也无法解释这一切都是怎么回事。我只好贡献一点临时经验,说说北京是什么样,是不是能现身说法提供另一种选择,但最终这一切都于事无补。逃离显然是个治标不治本的办法,同时囿于各种现实原因,她们宁愿守着不到3000的工资,甚至劝说浪里来浪里去的我回去,也无法做出另一种选择。

为什么同一片土地下,我们就要经受这样不同的待遇?总应该有答案的。我遇第一次读费孝通的《乡土中国》时,并不能完全领会熟人社会的运作机制。直到来了北京生活了几年,发生了一件事。

大概是19年春节,我买了一些年货寄回家。有一个包裹在年三十早晨到了小区快递点,我依着物流记录打了电话,想问下什么时候送,或是我去取。没想到电话刚接通,我刚说完“这个件什么时候送”,就迎耳送来一句“大过年的,谁给你送?神经病”。我拿着电话愣怔了几秒,想着确实是自己脑袋锈掉了,怎么能在这个时候打电话呢。

20年疫情困在了北京,也是春节当天,有个包裹显示当天配送。我吸取去年的教训,管它什么时候送来都可以。晚上我准备出去,接到了一个电话,快递员说有个包裹要送,问我在家吗,我说在。他敲门,我看到一个很年轻的小伙子,我忍不住问他:这个点还送啊,我以为你们今天不送了。他说:今年过年我们不休息,随时配送,送完您这里,我也要回家吃年夜饭了。我和他互道了“新年快乐”,关了门,去年的事情又被迫记起来了。

我想这多少应该算是一个熟人社会VS商业经济的例子。在熟人社会里,即使有商业契约在,但更根深蒂固的是传统,当两者发生矛盾的时候,被舍弃的是契约。

类似这样的时刻每多一个,我比任何时候都更清楚地意识到,从小被耳提面命否定的、拒绝的、背井离乡舍弃的究竟是什么。贾科长有一句话说:直到我离开了家乡,才理解为什么家乡的人是那样的,会那样生活。北京提供了另一种视角,当有一天真的站在了他者的角度,目光变得审视,甚至刻薄,才体会到了其中的无可奈何。

时间越久,接触到的人越多,当我无法把自己置身于任何一种想象中时,自我变得前所未有地重要起来。它不是“你是谁的那个“我”,是你会选择成为什么样的“我”。前几个月,我最好的朋友要结婚了,定下了日子,邀我做伴娘。在我们长大地方,快30没结婚,各种质问是会把一个人逼疯的。不管家人怎么说,首先邻居就受不了了,楼下的闲聊里各种猜测和妄想,再怎么一句“关你屁事”都抵挡不住指指点点、谴责的目光。在经历了数年漫长的相亲之后,连远在几百公里外的我都暗自松了一口气,好在这件事终于有了眉目。朋友憧憬的语气里,不忘关心我。我说目前还是没有这方面的想法,她小心翼翼地说:这个年纪确实该考虑啦,该提上日程了。

后来我想,另一种可能终究充满了不确定、不安稳、诸多冒险,未知从来不代表着可能,更多的是恐惧。也许这个时代最好的一点是:我们终究有另一种选择的可能。当每一个不一样的“我”成了一种可能,一种维度,更多的尊重也许才会可能。

这就是我看完《王医生与张医生》后想到的。想来有些太凌乱,自己也不足以概括这本书。两位作者文笔极好,以一种求真、求实但不乏优美的笔调讲述了一个阶层如何跃迁到另一个阶层的故事,同时涉及到了社会学、人类学的知识,从诸多角度解释了这些变化的背后的原因。

我很喜欢里面有这样一句话:人文的意思就是没有一种正确。我们身处一个剧烈变化、价值观混乱的时代里,正确与否、某种答案已经不再重要了。试着学会如何尊重和自己不一样的选择,重新获得一种心境,更心平气和地看待诸多不一样,这是我一直渴望以求的。 [1]