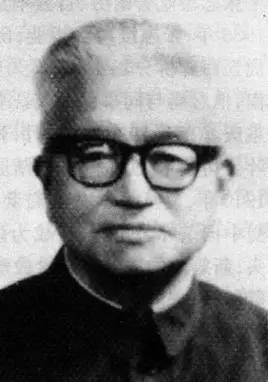

张志澄查看源代码讨论查看历史

| 张志澄 |

|

张志澄,男,1910年12月29日出生在江苏省无锡县(今锡山市)钱桥镇周家桥村。茶学家、茶树栽培专家[1]。长期从事茶叶科研、生产和教育工作。提出了合理密植的概念,为茶园速生、丰产的理论作出贡献;设计并大面积推广了"树木环绕,果茶间作"具有江苏特色的生态茶园;积极推行茶叶初精制一条龙、产制销一体化的模式;培养大批茶叶科技人才,为江苏茶业的发展作出重要贡献。

基本信息

人物说明----茶学家、茶树栽培专家

民 族 ---- 汉族

出生地点----江苏省无锡县

出生日期----1910年12月29日

国 籍 ---- 中国

毕业院校----浙江大学

性 别 ---- 男

政治面貌----群众

人物生平

张志澄,1910年12月29日出生在江苏省无锡县(今锡山市)钱桥镇周家桥村一户贫寒农民家庭。父亲深感种田人没有文化受人鱼肉之苦,靠借债、典当供他读书。张志澄以优异成绩从无锡第三师范附属小学毕业直升第三师范。这期间,国学大师钱穆严谨的治学精神成为他一生的楷模。求学期间,他不仅吸收了新的文化知识,还接受了进步思想。先贤范仲淹"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"的思想奠定了他人生观的基础。1931年,师范毕业后,张志澄在无锡荣氏公益小学任教英文,积攒下微薄的工资。1932年8月,考入浙江大学农学院植物栽培系,靠课余做工的收入和奖学金完成了四年本科学业。贫寒的家境、艰苦的求学之路磨砺了张志澄吃苦耐劳、自强不息、关心劳动人民疾苦的品格。

1936年,张志澄大学毕业,随恩师彭先泽去江苏稻作试验场吴县虎丘西廊桥分场工作,不久就任分场场长。1937年,日军入侵江南,他忍痛与同事们撤离。张志澄艰苦跋涉,于1938年3月抵达重庆。直至1939年11月,张志澄与吴觉农面晤后才进入中国茶叶公司技术处工作,从此踏上了他为之奋斗终生的茶业之路。

1940年,复旦大学农学院设立了我国第一个本科茶叶系,张志澄受中国茶叶公司派遣,成为该系第一任茶树栽培学讲师。困难当头,新筹建的茶叶系缺少教学设备和教材,国内无系统的茶学专业资料,张志澄凭借自己农学、园艺和植物栽培方面扎实的理论基础,参阅了仅有的几本国外茶树栽培资料、借鉴相近作物栽培的教材,于1941年完成了《茶树栽培学》教材的编写。为了加深学生的感性认识,他经常带领学生,徒步翻山越岭深入茶区实习。这种理论联系实际的方法、严谨的治学精神培养了一代中国茶业界骨干人才。

简历

1910年12月29日 出生于江苏省无锡县(现锡山市)钱桥镇周家桥村

1925-1931年 江苏省立无锡第三师范附小及第三师范学习,并毕业

1931-1932年 无锡荣巷公益小学,教员

1932-1936年 国立浙江大学农学院植物栽培系学习

1936-1937年 江苏省稻作试验场技士兼吴县分场主任

1937-1939年 国立四川二中,泸州职中教师

1939-1940年 中国茶叶公司,技师

1940-1944年 国立复旦大学农学院茶叶系,讲师

1944年8月-1949年5月 四川水产学校,崇明水产学校,教师

1949年6月-1951年7月 崇明水产学校,校长

1951-1953年 苏北行署农水处,干部

1953-1969年 江苏省农林厅,高级技师

1969-1973年 宜兴县茗岭公社省庄大队,下放劳动

1973-1980年 宜兴县林业科学实验所,副所长

1980-1984年 镇江地区茶果研究所、无锡市茶叶研究所、所长、高级农艺师

1984-1987年 宜兴县政协副主席、教授级高级农艺师[2]

1987年 退休

1997年11月16日 病逝于无锡

技术成就

传统的茶树栽培以丛栽为主,每0.15公顷仅200~250丛,产量仅20千克左右。张志澄在致力于发展新茶园中深感这种模式投资多、投产迟、收效慢,制约了发展茶叶生产的速度。他从自己1940~1944年在复旦大学农学院茶叶系任教时高密度种植的实验茶园投产早得到启示"密植是快速高产的重要因素"。

1953年,张志澄在江苏宜兴芙蓉寺茶场开始了单株双行密植茶园的尝试,1953~1960年间,他先后在苏南、苏北10多个茶场布点种植了166.7公顷。他的这些实践在当时情况下为大多数人所不能接受,为此在"文化大革命"中遭到批判,但他坚信事实是最好的说明,群众乐于接受的技术才是有价值的。

1974年,他在调查、分析过去试验的基础上正式提出了"合理密植"的概念,并在江苏宜兴红岭茶场开始了系统试验。试验证实了合理密植确实是一种"成园快,投产早,产量高,收入多,效益大"的集约化栽培方式。张志澄提出,茶树合理密植只有根据自然条件和管理技术水平,在群体数量增加后保证个体发育健壮,才能够获得较高产量,群体数量以每0.15公顷12000~16000株,单株式双行排列为宜;茶树幼年阶段地上部分主轴垂直生长快,横向生长慢,地下部分主根发达,侧根发育缓慢,因此合理密植能较充分地利用增加的地上部植株数量加速树冠形成。这对更充分地利用光能,同时增加地下部单位面积内吸收根总量,更充分地利用肥水有利。由于合理密植利用了群体的顶端优势和向心生长优势,使得同样覆盖度的密植茶园所产的茶叶产量高、质量好;辅以配套的耕作、肥水管理措施,合理密植茶园至少能够持续高产20~30年。张志澄认为"种植技术要和社会经济发展相适应",20~30年后,茶树密植速生丰产技术可以也完全应该为更新的栽培技术所替代,而在它被应用的这一阶段则已经以最高的效率产出,为茶农积累了经济实力,为茶叶技术的发展奠定了物质基础,这就是密植速生丰产技术的重要历史价值。1978年,张志澄因此获得了江苏省科学大会重大科技成果奖。

张志澄深知发展茶叶的最终目的是为消费者提供各种受欢迎的产品,增加茶叶附加值,为生产创造更高的收益。这是贯穿于张志澄整个茶业生涯的一个基本出发点。早在20世纪40年代初在复旦大学茶叶系任教,带领学生在四川铜梁实习时,他便向茶叶界前辈学习,亲自动手,指导学生仿制了玉露茶、龙井,并试制成功"巴岳春"。20世纪50年代中期,江苏新发展的茶园陆续投产,他亲临茶场和职工们一起边学习边试验改进边推广碧螺春生产技术,逐步在江苏大部分茶区形成了早春加工碧螺春的习惯。1958 年,他又参加了南京雨花茶的创制。

20世纪60年代初,国际市场极需红碎茶货源,而我国仅生产用工夫红茶干茶轧碎的产品,且成本高,质量差。1963年,中国茶叶公司倡议试制初制碎茶(即以鲜叶直接加工成红碎茶)。在领导的关心和支持下,张志澄积极行动。1963年春茶期间,他和外贸、供销、生产、科研几方组成的工作组的同志一起驻进宜兴芙蓉茶场,日以继夜,克服了一无技术资料,二无生产设备的困难,不到半个月就试制出样品,且使外形、内质在当时全国六个试点单位的产品中居较好水平,为中小叶种加工红碎茶提供了宝贵的经验,并很快在苏南的国营茶场中推开。为了进一步提高红碎茶品质,解决江苏红碎茶滋味较淡薄,浓度不够的薄弱环节,1981年,已届古稀之年的张志澄在他任职的镇江地区茶果研究所,进行了系统的提高红碎茶品质的试验研究,提出了从选用优质原料(近期选用夏秋季高档鲜叶,并逐步完成更换优良的无性系茶树品种)、更换揉切机具(用LTP锤切机和CTC滚切机)、改进工艺(偏轻萎凋、控温控湿发酵)三个环节着手提高江苏红碎茶品质的途径。

20世纪80年代初,随着经济的发展和人民生活水平的提高,高档茶消费增长。张志澄在研究了宜兴茶叶历史资料和名茶的特点后,提出恢复"阳羡茶"的生产。他认为"名茶"不能仅限于绿茶,应该包括红茶、青茶、紧压茶等,不能以嫩度为衡量名茶的惟一标准,外形和内质应该同步提高,既要有质量,又要有数量,才能成为商品,获得经济效益。他称名茶为"消费性的工艺品",在色香味形等方面供人民欣赏、品味,对名茶不能株守"物以稀贵"的观念。在这种对"名茶"的独到见解指导下,1984年开始张志澄着手组织了"阳羡雪芽"(绿茶)、"阳羡金毫"(红茶)、"阳羡青茶"(半发酵茶)系列阳羡茶的试制,同时又指导溧阳李家园茶场研制了"南山寿眉"。1987年,他又继续开发了历史名茶"离墨红筋",设计了新月形的"善卷春"。其中"阳羡雪芽"、"南山寿眉"已成为省内外有一定知名度的商品名茶。"阳羡金毫"、"善卷春"为后人进一步改进工艺,研制成了新的名茶且投入生产。

主要论著

1 张志澄.茶树栽培学.重庆:国立复旦大学农学院茶叶系出版,1940~1941

2 张志澄.怎样繁殖茶苗.南京:江苏省人民出版社,1954.

3 张志澄.茶树快速育苗法.北京:农业出版社,1959.

4 张志澄.茶树单株密植效果的初步探讨.浙江茶叶季刊,1975(3):9~12

5 张志澄.再谈茶树合理密植对新茶园的快速高产效果.茶叶通讯,1977 (1):12~15

6 张志澄.规划新茶园的几点意见.茶叶季刊,1977(3):31~34

7 张志澄.出植茶园的技术关键和几点认识,幼年茶树快速、高产研究.中国茶叶,1979(3):10~11

8 张志澄.新茶园快速高产栽培研究.农业科学实验,1979(8):1~4

9 张志澄.略论茶园合理密植和快速高产优质.茶叶通报,1979(1、2):12~17

10 张志澄.阳羡茶与紫砂壶.中国茶叶,1980(4):5~6

11 张志澄.茶树深秋短穗,扦插技术研究.茶叶,1981(2):12~13

12 苏茗叟(张志澄笔名).一个新发展的老茶区--江苏宜兴.茶报,1987 (3):17~19

13 张志澄.阳羡茶录.宜兴:江苏省宜兴市政协文史资料研究委员会出版,1988(12)

参考来源

- ↑ 江苏茶人张志澄的茶事生活(4) ,茶艺网, 2018-08-01

- ↑ 南山寿眉属于绿茶吗?溧阳南山寿眉茶介绍 ,华人佛教网