心肺复苏查看源代码讨论查看历史

|

心肺复苏是中国科技名词。

世界上所有的国家中,只有我们中国的文化[1]是始终没有间断过的传承下来,也只有 “汉字”是世界上唯一的古代一直演变过来没有间断过的文字形式[2]。

名词解释

心肺复苏(急救技术)一般指心肺复苏术

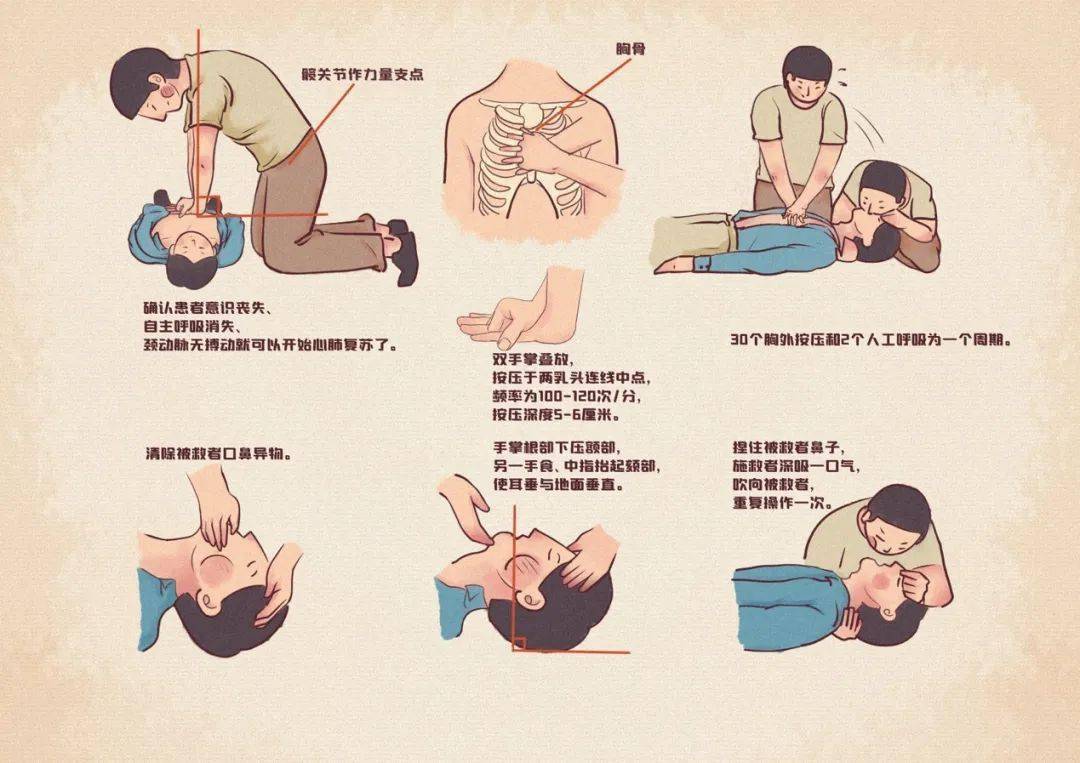

心肺复苏术,简称CPR,是针对骤停的心脏和呼吸采取的救命技术。是为了恢复患者自主呼吸和自主循环。

相关法规

2020年8月,中国红十字会总会和教育部联合印发《关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》,将学生健康知识、急救知识,特别是心肺复苏纳入教育内容。

《中华人民共和国民法典》第一百八十四条 因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任。

疾病简介

心搏骤停(Cardiac Arrest, CA)是指各种原因引起的、在未能预计的情况和时间内心脏突然停止搏动,从而导致有效心泵功能和有效循环突然中止,引起全身组织细胞严重缺血、缺氧和代谢障碍,如不及时抢救即可立刻失去生命。心搏骤停不同于任何慢性病终末期的心脏停搏,若及时采取正确有效的复苏措施,病人有可能被挽回生命并得到康复。

心搏骤停一旦发生,如得不到即刻及时地抢救复苏,4~6min后会造成患者脑和其他人体重要器官组织的不可逆的损害,因此心搏骤停后的心肺复苏(cardiopulmonary resuscitation, CPR)必须在现场立即进行,为进一步抢救直至挽回心搏骤停伤病员的生命而赢得最宝贵的时间。

由美国心脏学会(AHA)和其它一些西方发达国家复苏学会制订的每五年更新一次的“国际心肺复苏指南”对指导和规范在全球范围内的心肺复苏具有重要的积极意义。2020年美国心脏学会(AHA)和国际复苏联盟(ILCOR)发布最新心肺复苏和心血管急救指南,由2005年的四早生存链改为六个链环来表达实施紧急生命支持的重要性。

发病原因

心搏骤停的原因可分为心源性心搏骤停和非心源性心搏骤停

疾病分类

心搏骤停时,心脏虽然丧失了有效泵血功能,但并非心电和心脏活动完全停止,根据心电图特征及心脏活动情况心搏骤停可分为以下3种类型:

1、心室颤动:心室肌发生快速而极不规则、不协调的连续颤动。心电图表现为QRS波群消失,代之以不规则的连续的室颤波,频率为200-500次/分,这种心搏骤停是最常见的类型,约占80%(图2)。心室颤动如能立刻给予电除颤,则复苏成功率较高。

2、心室静止:心室肌完全丧失了收缩活动,呈静止状态。心电图表现呈一直线或仅有心房波,多在心搏骤停一段时间后(如3~5min)出现。

3、心电-机械分离:此种情况也就是缓慢而无效的心室自主节律。心室肌可断续出现缓慢而极微弱的不完整的收缩。心电图表现为间断出现并逐步增宽的QRS波群,频率多为20-30次/分以下。由于心脏无有效泵血功能,听诊无心音,周围动脉也触及不到搏动。此型多为严重心肌损伤的后果,最后以心室静止告终,复苏较困难。

心搏骤停的以上3种心电图类型及其心脏活动情况虽各有特点,但心脏丧失有效泵血功能导致循环骤停是共同的结果。全身组织急性缺血、缺氧时,机体交感肾上腺系统活动增强,释放大量儿茶酚胺及相关激素,使外周血管收缩,以保证脑心等重要器官供血;缺氧又导致无氧代谢和乳酸增多,引起代谢性酸中毒。急性缺氧对器官的损害,以大脑最为严重,随着脑血流量的急骤下降,脑神经元三磷酸腺苷(ATP)含量迅速降低,细胞不能保持膜内外离子梯度,加上乳酸盐积聚,细胞水肿和酸中毒,进而细胞代谢停止,细胞变性及溶酶体酶释放而导致脑等组织细胞的不可逆损害。缺氧对心脏的影响可由于儿茶酚胺增多和酸中毒使希氏束及浦氏系统自律性增高,室颤阈降低;严重缺氧导致心肌超微结构受损而发生不可逆损伤。持久缺血缺氧可引起急性肾小管坏死、肝小叶中心性坏死等脏器损伤和功能障碍或衰竭等并发症。

参考文献

- ↑ 汉字与中华文化,搜狐,2017-06-14

- ↑ 探究世界上唯一没有间断的古老文字系统:汉文字,搜狐,2017-06-15