杨家沟村查看源代码讨论查看历史

| 杨家沟村 |

|

杨家沟村位于陕西省榆林市米脂县城东南20公里,始建于清同治年间的杨家沟马氏庄园,是陕北地区最大的地主集团---杨家沟马氏地主集团的庄园。2012年年,住建部、文化部、国家文物局等部门启动了全国传统村落调查工作,全国各地共上报了超过1万个村落信息。随后,由传统村落保护和发展专家委员会评审认定,648处传统村落入围首批国家传统村落名单。杨家沟镇杨家沟村入选。

基本内容

中文名称:杨家沟村

所属地区:中国西北

行政区类别:村庄

地理位置:陕西省榆林市米脂县

简介

杨家沟村位于陕西省榆林市米脂县城东南20公里,始建于清同治年间的杨家沟马氏庄园,是陕北地区最大的地主集团---杨家沟马氏地主集团的庄园。几百年过去了,这个庄园已经成为马氏家族创造的文化象征。

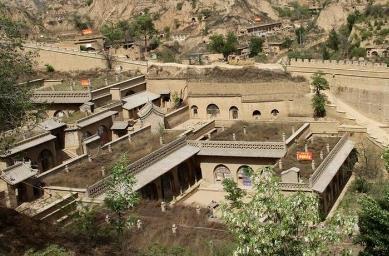

1947年11月22日,毛泽东、周恩来等率领中共中央机关和解放军总部来到杨家沟,在此召开了著名的“十二月会议”。1978年成立杨家沟革命纪念馆并对外开放。 杨家沟革命旧址位于米脂县城东南20公里的杨家沟马氏庄园。毛泽东、周恩来旧居将西方建筑风格和陕北窑洞文化巧妙融汇,珠联璧合,堪称中华民族窑洞建筑之瑰宝。马氏庄园是马醒民于1929年开始修筑,于1938年建成。庄园主人运用自己的学识将西方建筑风格和陕北窑洞巧妙融为一体,堪称中华民族窑洞建筑的瑰宝。将这样一幢耗资巨大、耗时漫长的私人庄园无偿献给中国共产党,足以体现了黄土高原上的陕北人豪迈无私的伟大品质。

解放战争期间,毛泽东、周恩来、任弼时等老一辈无产阶级革命家率中共中央机关转战陕北,在此居住4个多月,领导指挥了西北和全国的解放战争,召开了著名的“十二月会议”提出了著名的〈〈目前的形势和我们的任务〉〉。著名的沙家店战役就在米脂县的沙家店村,沙家店战役的胜利,标志着中国人民解放战争的开始,中国共产党和中国人民解放军由战略防御转为战略进攻。杨家沟是西北战场取得光辉胜利的标志点,是中央机关离开陕北走向全国胜利的出发点,在中国革命史上占有重要地位。其为全国重点文物保护单位和陕西省爱国主义教育基地和影视拍摄基地。

历史

明朝自永乐至万历年间,为防“胡骑”南下,统治者设立“三边”镇总兵拱卫京师。三边戍卒饷粮丰厚,吸引边客增多,向这里贩运马匹、牛羊、皮毛、手工艺品,使延绥一带商业兴旺起来。临近延绥一带的山西商人和无业者不断移居延绥,迁居一时风行。山西临县与陕北隔河相望,马林槐于明朝万历年末或天启年间由临县前来绥德马家山,现已经相传十五代,历经明、清、民国和共和国。

早先从山西迁往陕北绥德的马氏家族生意成功发家之后,又从绥德迁移到杨家沟村开始屯田,将原有的商业资本转换为耕地形式的土地资本。

18世纪中叶,马氏家族的势力壮大,当时除杨家沟村的老住户,同时也吸引了其他村落没有土地的农户人家前来揽工,这些人后来也就成了杨家沟人定居了下来。

杨家沟革命旧址位于米脂县城东南20公里的杨家沟马氏庄园。毛泽东、周恩来旧居将西方建筑风格和陕北窑洞文化巧妙融汇,珠联璧合,堪称中华民族窑洞建筑之瑰宝。马氏庄园是马醒民于1929年开始修筑,于1938年建成。庄园主人运用自己的学识将西方建筑风格和陕北窑洞巧妙融为一体,堪称中华民族窑洞建筑的瑰宝。将这样一幢耗资巨大、耗时漫长的私人庄园无偿献给中国共产党,足以体现了黄土高原上的陕北人豪迈无私的伟大品质。

杨家沟革命旧址由毛泽东、周恩来旧居(即:新院)、十二月会议旧址及高级军事会议旧址等部分组成。毛泽东、周恩来旧居是窑主留日学生马醒民采用中西结合的建筑风格,亲自设计、监修的私宅,建筑设计奇特,石结构拱券门楼垛口林立,11孔窑沿平面凹凸交错,飞檐雕梁,暗道取暖,三通纳凉,充分显示了陕北窑洞建筑文化的博大精深。

自然地理

米脂县地处黄土原腹部,位于陕西省北部,北承榆林,南接绥德,东靠佳县,西邻横山、子洲。地理坐标东径109°49′-110°29′,北纬37°39′-38°5′,总面积1212平方公里,东西长59公里,南北宽47公里,210国道与无定河平行南北穿境而过19公里。全县辖15个乡(镇),共有396个行政村(736个自然村)、城区有6个居民委员会。

米脂县属典型的黄土高原 丘陵沟壑区,以无定河为分水岭,地势总体东西高中间低。海拔最高1252米,最低843.2米,平均海拔1049米。地貌主要以峁、梁、沟、川为主,境内山峁达20378个。沟道16120条构成沟壑纵横、梁峁起伏、支离破碎的地貌景观。

县域西部与榆林的风沙区接壤,沟道浅而宽、梁峁起伏较大,土壤风蚀沙化明显,植被稀少,水土流失严重。县域东南部,丘陵起伏,坡陡沟深,侵蚀严重。经过治理,明显改观。中部为无定河川道地带,面积约24平方公里。

本县属中温带半干旱性气候区,全年雨量不足,气候干燥,冬长夏短,四季分明,日照充沛,春季多风。昼夜温差大,适宜农作物生长。年平均气温8.5℃,极端最高气温38.2℃,极端最低气温-25.5℃,无霜期162天。年平均降雨量451.6毫米,主要集中在夏季。最大年降雨量704.8毫米,最小年降雨量186.1毫米。本县是黄土高原和中国大陆小杂粮主产区之一。

地方特色

该村历来以种粮为主,是千河镇历史上的粮食主产村。前些年,由于众耕作技术落后,品种单一,灌溉设施简陋,粮食产量一起徘徊在200公斤左右,产量上不去,农民收入低,影响了广大群众种粮的积极性。近年来,在党的一系列惠农政策和先进科技的带动下,该村的粮食种植也发生了翻天覆地的变化。一、实行了机械化耕作和秸秆还田技术,实现了连片规模种植。进行农作物病虫害统防统治,提高了农作物产量。二、在该村土地资源充足,土质优良,含磷量高的基础上,引导群众使用小麦和玉米专用肥等一系列优质高效肥料,进一步提高了土地生产率。三、借助国家良种统供政策,引进优良小麦品种郑麦9023、小偃22种植,大大提升了农作物的亩产量。四、依靠国家农业综合开发政策,新修渠道和田间机耕路,提高了土地利用率。五、实行方田化示范种植,发展优质粮生产。特别是今年发展优质小麦郑麦6023示范种植2000亩,并与老牛面粉公司签订了收购合同。因此,该村种植业发展已初具规模,可为社会提供优质粮食3280吨,镇上也将我村的种植业列为发展的重点之一。

经济建设

该村的种植业发展也存在一定的制约因素,如水源、电力、收割机械等不足。今后该村将紧紧抓住建设社会主义新农村历史机遇,根据区、镇“一村一品”发展规划,结合本村实际,计划到2010年建成吨产田2200亩,为社会提供商品粮15000吨。我们的发展目标是:努力使斜群众都种上订单农业,进行商品粮生产。积极争取资金,创造良好农业环境,实现优质高效农业生产。

晚清四合院窑洞

十二月会议旧址是晚清四合院窑洞建筑,院子正中倒座七间砖木结构硬山式建筑,是十二月会议旧址,正面5孔窑洞及东西两侧的6孔厢窑为叶子龙、汪东兴等同志的办公室及后勤处办公室,现在整个院落保存完好。

高级军事会议旧址位于扶风寨最高处的平台上,二进院落。入门后正面3孔窑洞,上书“讲堂”二字,东西两侧6孔厢窑对置。二进院正面是高级军事会议旧址,硬山式建筑,前檐出廊,东西两侧4孔厢窑相对。

任弼时旧居

十二月会议旧址,任弼时旧居古朴深厚,是陕北保存的一组较完整的晚清古建筑。高级会议旧址,布局合理,配置得体,是陕北地区保存的惟一的一处家族宗祠与讲堂,属晚清建筑。毛泽东、周恩来旧居,是房主马醒民1929年动工兴建的新院,中西结合、构思精巧、用料考究、工艺精致,在采光、取暖、保温、纳凉、安全防范、造形审美等方面均有独创之处,整个建筑典雅雄浑,蔚为壮观,有着较高的历史、科学价值和独特的艺术价值,更具有深刻的文化内涵。

十二月会议

解放战争期间,毛泽东、周恩来、任弼时等老一辈无产阶级革命家率中共中央机关转战陕北,在此居住4个多月,领导指挥了西北和全国的解放战争,召开了著名的“十二月会议”提出了著名的〈〈目前的形势和我们的任务〉〉。著名的沙家店战役就在米脂县的沙家店村,沙家店战役的胜利,标志着中国人民解放战争的开始,中国共产党和中国人民解放军由战略防御转为战略进攻。杨家沟是西北战场取得光辉胜利的标志点,是中央机关离开陕北走向全国胜利的出发点,在中国革命史上占有重要地位。其为全国重点文物保护单位和陕西省爱国主义教育基地和影视拍摄基地。

毛主席转战陕北纪念馆

“毛主席转战陕北纪念馆”建在中国历史文化名村──杨家沟村扶风寨原马氏讲堂祠堂院,是杨家沟革命旧址重要组成部分之一,该院分为前后俩院,前院为1911年建的“马氏讲堂”,后院为续建的“马氏祠堂”。这是一颇具特色的陕北窑洞院落,也是全国唯一的窑洞式展馆。1947年毛泽东主席来到杨家沟,在这里先后召开过“中共中央前委扩大会议”、“西北野战军高级干部军事会议”、“庆祝宜川大捷大会”和“东渡黄河动员大会”,院子广场还有全国仅有的一块“劳动人民翻身纪念碑”。这块碑是1947年3月7日,河岔区2000多农民在这里召开庆祝劳动人民翻身大会,为纪念这次大会,表达对共产党、毛主席的感激之情,他们推倒了豪绅树的“功名碑”,树起了劳动人民“翻身碑”。

“毛主席转战陕北纪念馆”

纪念馆馆匾是人民文学先驱茅盾手书真迹,共分九个展室“历史抉择”、“枣林沟会议”、“保卫边区”、“小河会议”、“沙家店战役”、“神泉号令”、“十二月会议”、“军民情深”、“历史丰碑”和一个多媒体音像室,共收集制作照片、地图、形象板等348张(幅),实物35件,采用现代声、光、电沙盘一个,全面、准确、生动地反映了毛主席和党中央机关,在转战陕北这一历史时期发生的重大历史事件和老一辈无产阶级革命家的高尚情操,是重要的爱国主义教育基地和红色旅游目的地。[1]

参考文献

- ↑ 米脂县杨家沟镇杨家沟村微博网