栉水母动物查看源代码讨论查看历史

|

栉水母动物是全国科学技术名词审定委员会审定、公布的科技类名词。

关于汉字的起源[1],中国古代文献上有种种说法,如“结绳”、“八卦”、“图画”、“书契”等,古书上还普遍记载有黄帝史官仓颉造字的传说。现代学者认为,成系统的文字工具不可能完全由一个人创造出来,仓颉[2]如果确有其人,应该是文字整理者或颁布者。最早刻划符号距今8000多年。

名词解释

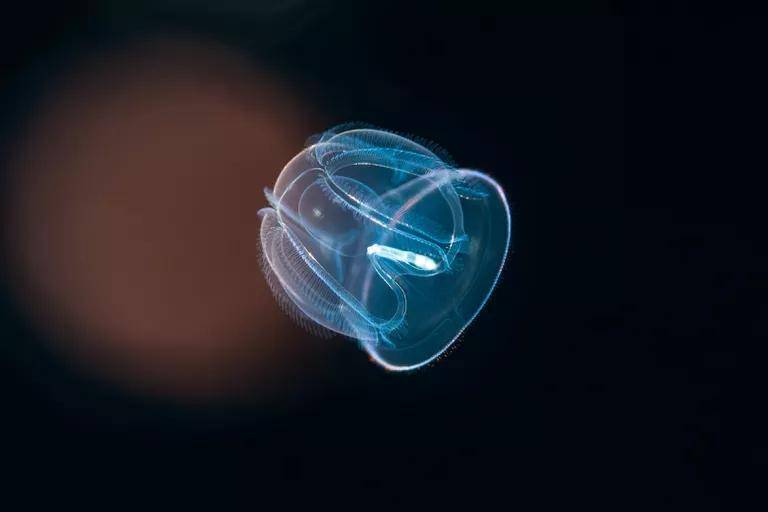

栉水母动物(栉水母动物)一般指栉水母动物门

动物界的一门。全部生活于海洋,多为漂浮性生活,少数爬行于海底,已知约80种。体呈球形、瓜形、卵圆形扁平带状等,透明而能发光。均为单体,基本构造同腔肠动物,如两侧辐射的体形;有口无肛门;两胚层;中胶层发达。但通常无刺细胞而有粘细胞,这是一种游离端呈半球形的细胞,能分泌粘液,另一端以2束纤维连于触手的肌肉,用以捕食。最显著的特征为辐射状垂直排列的8条栉板列。每条栉板列由许多短的栉板自上而下依次排列而成,每个栉板是一横列长纤毛,纤毛基部互相愈合。

相关信息

栉水母动物门世界已知110多种。全为海产,多数种栖息于三大洋的热带和亚热带海区,我国东海和南海北部有6种。体呈球形、卵圆形、袋形或长带状,两辐射对称,与腔肠动物门一样,具有内胚层、外胚层和中胶层。该门动物与腔肠动物的区别是:体外通常具8条栉毛带,2条触手上通常有粘细胞而无刺细胞,背口端有固定的感觉区;发育不经过浮浪幼虫期,有幼生生殖现象。主要以各种小型浮游动物为食,有些种类还能吞食鱼卵和仔鱼,因此,在海水养殖池中,必须注意及时清除大量出现的球栉水母。可分为有触手纲Tentaculata和无触手纲

种属分布

世界已知110多种。全为海产,但有少数种类能生活于半咸水中。多数种栖息于三大洋的热带和亚热带海区,其中以太平洋的种类为最多。在北冰洋和南极海也有少数种类分布。中国东海和南海北部有6种。

分类系统

该门分两纲七目:

有触手纲

(Tentaculata)包括球水母目(Cydippida)、扁栉水母目(Platyctenida)、美光水母目(Ganeshida)、海萼水母目(Thalassocalycida)、兜水母目(Lobata)和带水母目(Cestida);

本亚纲栉水母类具触手。球栉水母目(Cydippida):身体球形或卵圆形,具触手鞘,触手可完全缩入其中,例如侧腕栉水母(Pleurobrachia)。兜水母目(Lobata):本目水母的身体在触手面适当侧扁,具2个大的口叶及4个耳形突,触手不发达,无触手鞘,例如淡海栉水母(Mnemiopsis)。带栉水母目(Cestida):水母的身体沿触手面进一步侧扁,以致使身体呈带形,最大的个体长达一米,矢状栉带延伸到整个反口面。两行丝状触手由口向两侧延伸,如带栉水母(Cestum)。扁栉水母目(Platyctenea):口与反口轴缩短以致身体呈扁平形。适于爬行生活。成虫栉带减少或不存在,如扁栉水母(Ctenoplana)、带栉水母(Cestum)。

无触手纲

(Nuda)本亚纲栉水母类无触手。仅瓜水母目(Beroida):口与反口轴延长,使身体呈圆柱形。口与咽均很宽阔,子午管分技成网状。触手及触手鞘消失,仅瓜水母目(Beroida)。

形态特征

形态因种而异。体呈球形、卵圆形、袋形或长带状,有些种类呈蝶形或涡虫状。主要营漂浮生活,利用纤毛板的不断摆动,把水排向后方,使水母体朝前推进。有些种类(如蝶水母)能利用口瓣的激烈开合,背口端朝后倒退,犹如乌贼。

生活习性

该门动物摄食方式各有不同,球栉水母利用触手上的粘细胞分泌粘液粘取小型浮游甲壳动物或贝壳为食;长瓣水母摄食时口端朝前游动,口瓣张开,口瓣的内表面分泌粘液以粘着食饵,然后借助于耳瓣上纤毛的颤动,逐渐将食饵送入口内;蝶水母的摄食与其他兜水母类不同,口瓣并不分泌粘液,饵料生物接触口瓣内壁后,口瓣立即关闭,食饵遂被吞食。栉水母类的饵料主要是各种小型浮游动物如桡足类、磷虾、糠虾和贝类的幼体等,有些种类还能吞食鱼卵和仔鱼,因此,在海水养殖池中,必须注意及时清除大量出现的球栉水母。

繁殖

栉水母类雌雄同体,生殖腺位于子午管的内壁,呈长条状,精巢卵巢各在一侧,生殖细胞成熟后,精子由精孔排出,接着卵子也由生殖孔排放,卵子在体外受精。除了球栉水母和风船水母等是直接发育外,其他如兜水母类、带水母类和扁栉水母类,都要经过变态才能变为成体。

参考文献

- ↑ 中国“汉字”从何而来?每个汉字,都是仓颉造出来的吗?,搜狐,2022-10-01

- ↑ 造字的仓颉,为何叫“仓颉”?甲骨文揭开了颠覆性的一幕,搜狐,2022-09-12