须腕动物查看源代码讨论查看历史

|

须腕动物是中国的一个科技名词。

语言一发即逝,不留痕迹。当人类意识到需要把说出的话记下来时,就发明了文字[1]。在世界范围内,曾经独立形成的古老文字除我们的汉字外,还有埃及的圣书字、两河流域的楔形文字、古印度的印章文字以及中美洲的玛雅文[2]。后来,这些古老文字的命运各不相同,或因某种历史原因而消亡,如玛雅文;或因文字的根本变革而遭废弃,如楔形文、圣书字,只汉字沿用至今,而且古今传承的脉络清晰可见,成了中华民族文化的良好载体。

名词解释

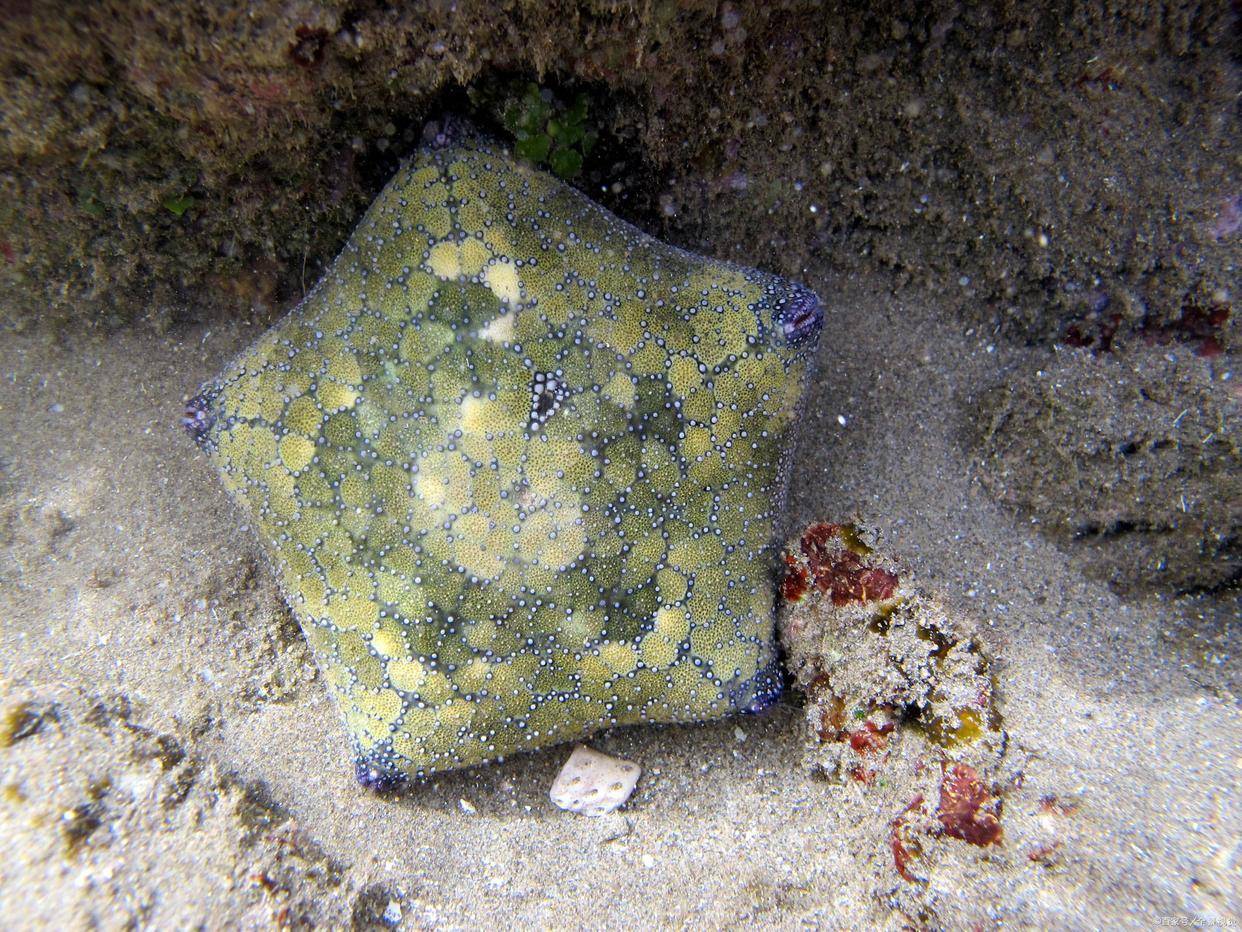

须腕动物(Pogonophora)动物界的一门,或并入口索动物亚门,尚无定论。单体,管栖,蠕虫状后口动物。体圆筒状,分前体、中体和后体,各有体腔和体腔管。腹血管前有心脏和围心腔,闭管循环系。雌雄异体,生殖腺位于后体。无消化器官和鳃裂。前体背侧有头叶,其下生出触手一条或多条,触手两侧多羽状须,故名。触手中空,体腔和血管通入其中,有呼吸、循环或摄取养料的功能。1914年发现,已知有5科9属22种,都生活在深海,偶或见于较浅的海中。

地域分布

须腕动物地理分布也逐渐扩大,从太平洋西北海岸到大西洋的西海岸均有发现,大多分布在大陆斜坡上150—1500m深处,最深的可达数千米。最近也发现少数种类生活在浅海(22m处),我国东海也有发现。

太平洋西北部水域和印尼马来海域有着极为丰富的须腕动物。太平洋东部、印度洋、大西洋西部以及南极水域也有须腕动物的分布。中国东海也发现了须腕动物。加拿大布尔吉斯页岩以及我国陕西省南部、湖北和湖南省西部震旦纪的地层中曾有这类可疑化石的报道。

生活习性

绝大多数须腕动物都栖息于海底淤泥中,生活在直立的栖管内。它们通常密集成群;有时数量多

达每平方米200条。极少数种在烂木或其他碎屑间构筑栖管。栖管很长,一般长达10~85厘米,有的甚至超过2米。在栖管管壁上,常有腔肠动物、海绵和苔藓虫等附着。

须腕动物几乎全为深水生物,其栖息深度均在100米以下,个别种能分布于深达9735米的海沟底,在高纬度地区常栖息于较浅的水域,而在低纬度地区则生活于深海海沟内。大多数须腕动物都分布于大陆坡以及大的岛屿周围,这和它们的营养方式密切有关。须腕动物可以从栖息地周围的淤泥中吸收溶解的有机质,因此须腕动物分布最多的海区,经常有大量的有机质;而这些有机质与海流的流向、流速和底质有着密切的关系。

显著特征

须腕动物一个显著的特征是其完全缺乏消化系统。过去一直认为触手的羽枝是其过滤及摄食的结构,并由羽枝分泌消化酶,进行体外及胞外消化。但近年来的研究没有发现消化酶的存在,更多的倾向于须腕动物是靠直接吸收溶于水中的有机物颗粒而获得营养。须腕动物没有专门的呼吸系统,由体表、触手及羽枝进行气体交换。具闭管式循环系统,由背血管及腹血管组成。腹血管的前端膨大成心脏,由它给出血管到触手及羽枝。身体后端有横行血管相连。可能通过前体部的体腔管进行排泄,躯干部的一些细胞也能贮存代谢物质。神经系统位于表皮内,前体头叶背面神经细胞聚集形成脑,由脑发出神经到触手及身体后端,也有巨大神经纤维。雌雄异体,在躯干部两侧的体腔中有两个长圆形生殖腺。雄性生殖孔位于躯干的前端,可在输精管的末端形成精荚。雌性的有两个U形输卵管,实际是体腔管,呈漏斗状开口在躯干的中段。关于精子的传递、受精及产卵过程尚未被观察到,但在西伯达虫中曾看到精荚通过触手送到管口,可能是通过漂浮作用到达雌性个体。卵产于管中,并在其中发育。卵圆形,属多黄卵,经螺旋卵裂或放射卵裂、外包法形成原肠胚,直接发育成成虫后离开母体。由管口收集的胚胎是蠕虫状,具卵黄,有纤毛带。离开母体后沉入海底。

繁殖

须腕动物系雌雄异体;生殖孔的位置是其唯一的性别特征。生殖腺成双,圆柱形,位于生殖区的侧面。雄生殖孔开口于生殖区靠近系带区腹面的生殖突上,雌生殖孔开口于生殖区的中部。雄生殖管的末端部分把精子收集在精荚内;精荚具长尾。须腕动物的精子运输过程至今尚未观察到,但已知西伯加虫属的精荚是以触手运送至栖管管口的。受精过程尚未观察到,但在雌虫栖管内发现了发育的幼虫。卵子在雌虫栖管内孵育。卵子两侧对称;卵圆形或椭圆形,富含卵黄。卵裂方式是由辐射型或螺旋型发展而来的两侧对称型。无囊胚腔,以外包法形成原肠腔。从栖管收集到的后期胚胎具许多卵黄和两个纤毛环带。幼虫活动能力小,在附着以前一直呆在母虫栖管内。至于幼虫离开母虫栖管后,究竟借水流漂浮或是立即下沉到海底,尚不清楚。

参考文献

- ↑ 汉语是什么语言,其本质是什么?,搜狐,2020-10-19

- ↑ 精美绝伦的艺术玛雅文字,搜狐,2021-12-26