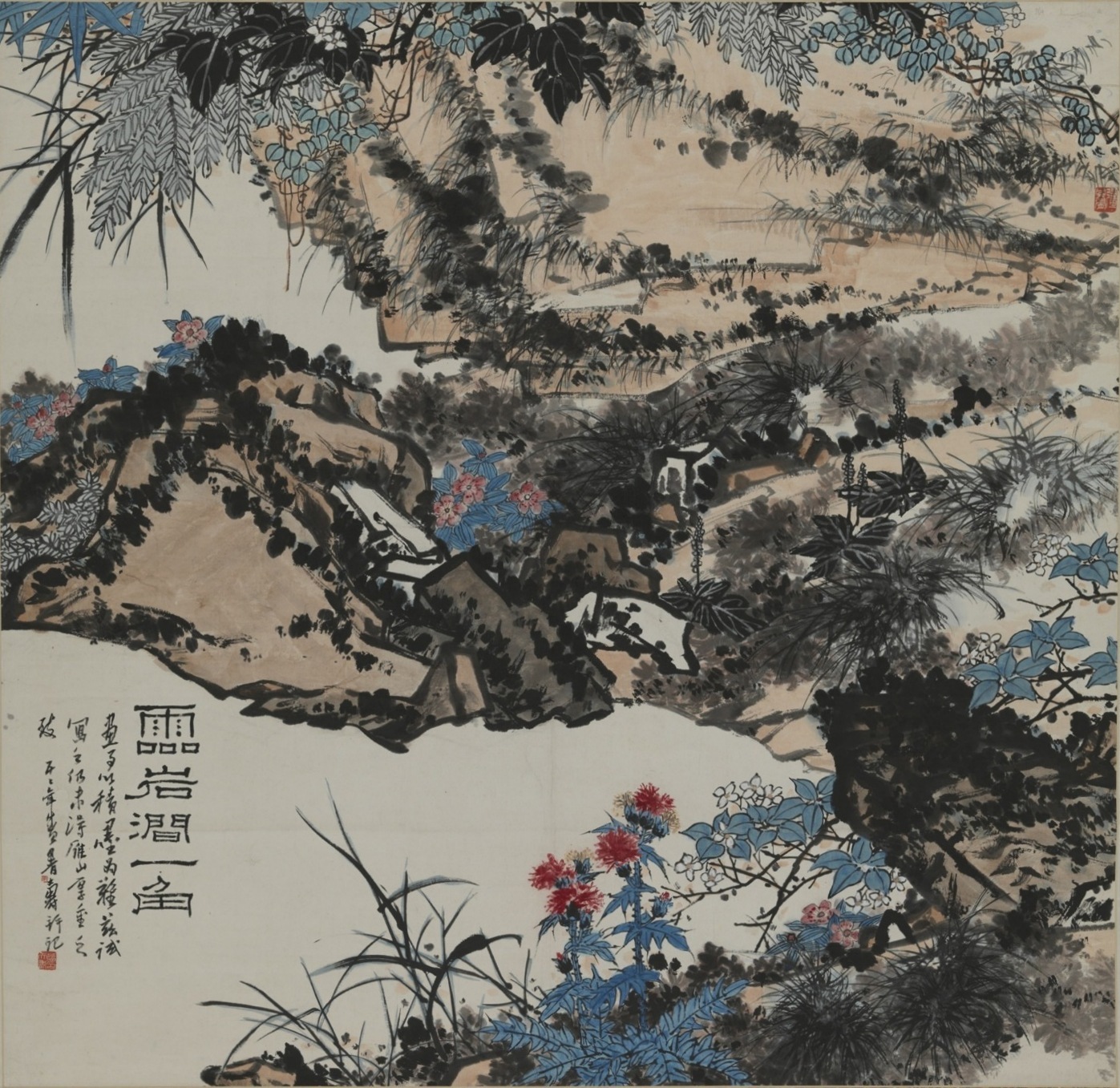

靈岩澗一角

| 靈岩澗一角 |

|

|

中文名稱;靈岩澗一角 作者;潘天壽 材質;紙本 規格;縱119.7厘米,橫116.7厘米 畫作類型;水墨設色畫 創作時間;1955年 現收藏地;中國美術館 |

《靈岩澗一角》是潘天壽1955年創作的一幅紙本水墨設色畫,現收藏於中國美術館。

該畫作是近景山水與花卉相結合所進行的系列藝術探索中較早的一件作品,是潘天壽創作生涯中具有轉折性意義的一幅代表作,是他在解放後文藝政策的特殊要求下,深入生活,觀照自然的成果。[1]

目錄

畫作內容

該畫作近景山水與花卉相結合,融山水、花鳥畫的意趣於一體,冶雄放的意筆與勾勒填彩法於一爐,剛健雄厚,磅礴有力又充滿大自然的蓬勃生機。

該畫作左上角的款題:靈岩澗一角。畫事以積墨為難,茲試寫之,仍未得雁山厚重之致。五五年盛暑壽並記,並鈐鈐印「強其骨」印、「阿壽」印、「潘天壽」印。

創作背景

新中國建立之初,政治要求與藝術本體性的關係問題成為一個重要的時代課題,具體表現為對於中國畫的」改造」。即在一種自上而下的政策性要求下,服務於新的社會理想的導向規範,同時也表現為藝術家主體對社會巨變的反應和策略性選擇。20世紀50年代,對於傳統文人畫所包含的價值標準、審美理念、表現形式的整體性批判,以及關於中國畫創作中的文藝修養問題。關于山水畫、花鳥畫的階級性問題的討論,使中國畫家面臨着艱巨的時代課題。在這樣的時代背景下,該畫作成為在時代要求與個人創造之間,在傳統筆墨與時代精神之間尋求兼容點的範例。

1955年,潘天壽與吳茀之帶學生到雁盪山寫生,回杭州後於盛暑中創作了《靈岩澗一角》。

該畫作取近景山水,並雜以山花野草,不僅使山水畫之布景有異於古人舊樣,而且將花草還原於其生長的環境中,展現真實的自然之美,使山水畫不再只表現文人士大夫喜愛的超然隱逸之境,而更多質樸自然之感,給人一種生機勃勃、清新亮麗的氣息。畫中山石多以幾何形狀為之,在造型大膽奇崛、雄強有力的結構中蘊涵着無限能量。同時,堅硬的山石與生長其間的柔美的花草剛柔並濟、色墨交融,於平中見奇,得自然野趣。

技法

該畫作描繪的雖然只是一角之景,卻不乏大自然的盎然生機。在技法上多勾勒,並用點染,山石多以積墨技法表現雁盪山之厚重。此外,潘天壽對畫面的題款也很講究,隸書與行書的並置既有對比又多變化,似乎與山澗的山石和花草相呼應,因而在意蘊上巧妙地融入畫面。

名家點評

蘇州大學藝術學院教授張朋川:《靈岩澗一角》構圖飽滿、意境清新, 山中野花草自然點綴着奇崛突兀的山石, 顯出傲岸不屈的生命力量, 筆墨剛勁, 氣韻渾厚磅礴, 具抽象又立體的繪畫語言, 蕩漾着強烈的東方神韻, 強悍中不失雅逸之風。

研究價值

該畫作意義在於其背後所包孕着的關於藝術家觀察方式、創作手法乃至教學思路的一系列問題,代表了一個特定時代中,傳統文人畫家如何向新的時代要求轉型,使這種轉型既保留了傳統筆墨圖式的韻致與力量,又彰顯出嶄新的時代氣息和民族風神。

重要展覽

1956年7月10日,《靈岩澗一角》在北京舉辦的「第二屆全國國畫展覽會」中被展出。

2012年1月,《靈岩澗一角》在中國美術館館舉辦的「超越傳統——中國現代繪畫大師展」中被展出。

2012年9月20日至10月4日,《靈岩澗一角》在中國美術館和內蒙古自治區文化廳舉辦的「共和國美術經典——中國美術館館藏美術作品內蒙古展」中被展出。

2009年8月21日至9月14日,《靈岩澗一角》在中華人民共和國文化部主辦,中國美術館承辦的「向祖國匯報——新中國美術60年展覽」中被展出。

2021年1月9日至2021年3月14日,該作品在中國美術館主辦的「美在耕耘——中國美術館2021新年大展喜迎瑞牛」中展出。

作者簡介

潘天壽(1897年—1971年),現代畫家、教育家。早年名天授,字大頤, 自署阿壽、雷婆頭峰壽者、壽者。浙江寧海人。擅畫花鳥、山水,兼善指畫,亦能書法、詩詞、篆刻。1915年考入浙江省立第一師範學校,受教於經亨頤、李叔同等人。其寫意花鳥初學吳昌碩,後取法石濤、八大,布局奇險,用筆勁挺洗鍊,境界雄奇壯闊。曾任中國美術家協會副主席、浙江美術學院院長等職。為第一、二、三屆全國人大代表,中國文聯委員,1958年被聘為蘇聯藝術科學院名譽院士。著有《中國繪畫史》 《聽天閣畫談隨筆》等。

參考來源

- ↑ 潘天壽與《靈岩澗一角》,搜狐 , 2016-06-13