喀什米尔查看源代码讨论查看历史

|

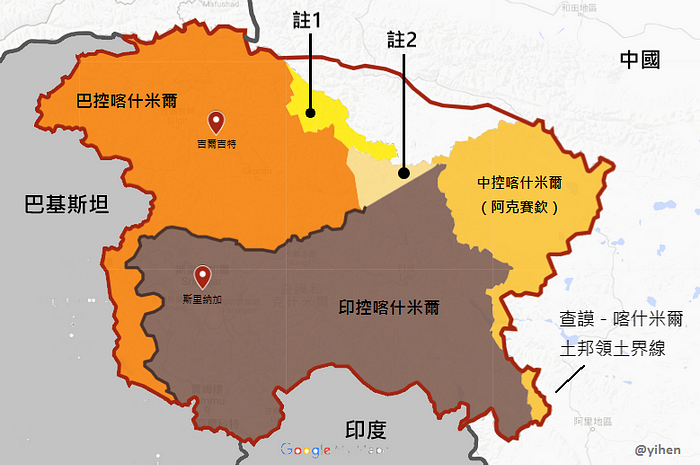

克什米尔(कश्मीर、کشمیر)是介于青藏高原西端与南亚最北端交接的一个地区。19世纪中期之前,“克什米尔”一词仅指代喜马拉雅山脉和比尔本贾尔岭之间的克什米尔河谷|Kashmir Valley|河谷地,而今日则泛指由印度控制的查谟-克什米尔(细分为查谟、克什米尔)和拉达克、由巴基斯坦控制的阿扎德克什米尔和吉尔吉特-巴尔蒂斯坦,以及由中华人民共和国控制的阿克赛钦和喀喇昆仑走廊。1世纪上半叶,克什米尔地区为剑浮沙的重要据点,后发展为佛教中心。9世纪克什米尔湿婆教|Kashmir Shaivism由此兴起。1339年,沙阿米尔建立斯瓦特王朝,成为克什米尔地区的首位穆斯林统治者。在此后的五个世纪内,穆斯林君主继续控制这一地区,包括蒙兀儿帝国(1586—1751)和阿富汗杜兰尼王朝(1751—1820)。1820年兰季德·辛格统领的锡克帝国吞并了克什米尔。1846年锡克帝国在第一次英锡战争中战败,英国占领这一地区并根据《阿姆利则和约|Treaty of Amritsar (1846)》将其出售给查谟拉者古拉卜·辛格。古拉卜及其后代在英国主导之下统治英属印度土邦,直至1947年克什米尔成为一主权争议地区。今分别由印度、巴基斯坦和中华人民共和国三方控制。

历史

古代历史

克什米尔历史悠久。克什米尔曾是古印度思想的重要交汇场所,佛教和印度教的教义都在此地得到很大的发展。在这里,佛教揉合了湿婆教和不二论,形成中观派。中观派对后世藏传佛教教义产生极为深远的影响。

今日印控克什米尔的首府斯利那加,是在孔雀王朝时期阿育王建立的城市遗址上重建的。克什米尔在历史上长期是佛教的重要地区。说一切有部长期影响着克什米尔。不少佛教僧侣来到克什米尔学习佛法。

吐蕃帝国赞普朗达玛遇刺身亡后,吐蕃陷入分裂,王室后裔尼玛衮逃亡到拉达克,建立拉达克王国。大约在10世纪末,佛教经过拉达克、古格,重新传入西藏。

伊斯兰势力在14世纪初扩张到克什米尔。1320年左右,拉达克王子仁钦|Rinchan与叔父争夺王位,失败,逃往克什米尔,被国王Sahadev封为大臣。在克什米尔,他与穆斯林将军沙阿·米尔|Shah Mir成为朋友。蒙古帝国入侵克什米尔,Sahadev和仁钦逃往西藏。随后,沙阿·米尔|Shah Mir于1339年建立赛义德王朝,开始改奉伊斯兰教。

近代历史

19世纪时期,克什米尔虽然保持一定的独立性,但被先后置于杜兰尼王朝、莫卧儿帝国和锡克帝国的统治之下。地处交通要道的克什米尔地区成为各方势力的争夺焦点。1834年,锡克帝国查谟总督、道格拉人(藏人称其为森巴人)古拉卜·辛格派出名将左拉瓦尔·辛格,率兵5000名,突然侵入拉达克。拉达克王向清政府驻藏大臣求援,未果。1835年,道格拉族军队击溃拉达克军,攻抵拉达克首都列城,拉达克被迫签订城下之盟,拉达克王被废黜,拉达克沦为锡克帝国道格拉人的附庸。但拉达克人不断反抗,在道格拉军1839年第四次入侵拉达克后,其对拉达克的统治才相对巩固。翌年,道格拉人攻占巴尔蒂斯坦(今巴基斯坦控制的克什米尔地区内)。1841年,攻占西藏的阿里地区,不久受到藏军的反击,被逐出该地。藏军乘胜入侵克什米尔,但被打败。这次战争就是历史上的中国-锡克战争,又称为西藏-森巴战争。最终,双方签订合约,拉达克正式并入锡克帝国的查谟-克什米尔。

1845年,英国侵略锡克帝国,锡克帝国战败,被迫与英国议和,割让大量领土。根据《拉合尔条约|Treaty of Lahore》,查谟-克什米尔从锡克帝国中独立,成为英属印度的一个土邦。在印度民族起义中,克什米尔支持英属印度殖民政府。普拉塔·辛格在位期间,先后征服坎巨提、那加尔|Nagar (princely state)、吉尔吉特三个土邦,将他们降为附庸。

不过,清政府、驻藏大臣和西藏地方政府对英国势力在此处的统治都不承认,而且以后历届中国政府都不承认。

1913年10月13日,西藏、英国和中华民国政府的代表在西姆拉举行三方会谈,英国政府在没有取得西藏当地政府及中国政府的同意下,另组会议单方面划出麦克马洪线,麦克马洪线单方面地将部分西藏领土划归印度。结果这次会议并没有任何成效,而中国(包括中华民国政府)亦一直没有承认过麦克马洪线,直至1940年代印度独立以及中华人民共和国成立,这个边境问题一直都是悬而未决。也是导致中印战争的一部分原因。现状直至第二次世界大战,克什米尔为英属印度的查谟-克什米尔土邦。

克什米尔的民族和宗教成分比较复杂,根据英属印度1941年的统计,克什米尔土邦境内最大宗教为伊斯兰教,穆斯林占总人口77%;其次是印度教徒,占总人口20%;佛教徒和锡克教徒仅占3%。但是,该邦上层王公贵族大都属印度教,而下层平民百姓大都属伊斯兰教,这样的组成,在印巴分治后,就成为后来印巴为争夺此地的克什米尔战争的根本原因。

现代

1947年,印巴分治时,克什米尔的玛哈拉贾(君主)哈利·辛格不希望加入任何一方。他试图让克什米尔保持独立。他声称希望让克什米尔成为另一个“瑞士”。英国撤军以后,一支由亲巴基斯坦的普什图族部落和巴基斯坦士兵组成的军队从巴基斯坦西北边省出发,进驻克什米尔。克什米尔被巴基斯坦控制后,辛格逃往印度,要求印度出兵协助进攻克什米尔。应印度政府的要求,辛格在10月27日与印度政府签订条约,宣布包括查谟、克什米尔、北部地区(现由巴基斯坦控制)、喀喇昆仑走廊(现由中华人民共和国控制)、阿克赛钦(现由中华人民共和国控制)在内的整个克什米尔地区并入印度自治领。随后,印度出兵克什米尔,击退了巴基斯坦军对克什米尔首都斯利那加的围攻。印、巴双方在克什米尔发生大规模的武装冲突,史称克什米尔战争。

1948年1月,联合国安理会设立了印、巴问题委员会,建议停火,然后举行公民投票。1949年1月1日起停火开始生效。同年7月,两国代表在卡拉奇达成协议,确定了停火线,由联合国驻印、巴军事观察小组监督停火,但公民投票未能进行。根据停火线,印度占3/5土地和3/4人口,巴基斯坦占其馀部分。印度在其控制区内成立了邦政府,巴基斯坦在其控制区内成立了自由克什米尔政府。这场战争使克什米尔事实上丧失了独立,哈里·辛格的儿子,卡兰·辛格王储(Karan Singh)被任命为克什米尔邦摄政王,直到1952年克什米尔王位被废除,头衔改为萨达尔|Sardar|元首。1964年3月30日,长官头衔改为总督。

1965年9月和1971年11月,印度和巴基斯坦又两次发生敌对行动。印度占领了停火线以西的一些地方。

2019年8月,印度总理纳伦德拉·莫迪宣布废除印度宪法[1] 第370条:取消查谟和克什米尔邦之自治地位。

尽管这些地区实际上是由其各自的申索人管理的,但印度和巴基斯坦都没有正式承认对方提出要求的地区的加入。印度宣称这些地区是其领土的一部分,其中包括巴基斯坦在1963年反喀喇昆仑地区“割让”给中国的区域,而巴基斯坦则宣称除阿克赛钦和反喀喇昆仑地区以外的整个地区。两国在领土上进行了数次宣战。在1947年印巴战争中建立的今天粗略的边界,与巴基斯坦举行大约三分之一的克什米尔和印度的二分之一,由联合国设立控制的分界线。在第二次印巴战争 导致僵局和联合国谈判停火。

名称

克什米尔的梵语名称为“कश्मीर”(káśmīra)。克什米尔古典《尼拉马塔普拉那》称此河谷得名于一称“萨蒂萨拉斯”(Sati-saras)的湖泊。当地亦传“Kashmira”一名原意为“脱水之地”。

另一理论称“克什米尔”得名于仙人迦叶波。据传,迦叶波引领民众定居这一地区,由此“克什米尔”即源于“Kashyapa Mir”(迦叶波湖)或“Kashyapa Meru”(迦叶波山)。

克什米尔语中的克什米尔亦称“克什尔”(Kasheer)。