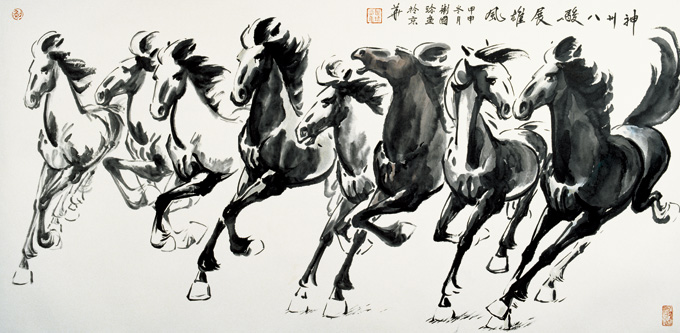

徐悲鸿《八骏图》查看源代码讨论查看历史

徐悲鸿《八骏图》

《八骏图》是其最著名的作品之一,以周穆王八骏为题材。据《拾遗记·周穆王》记载,“八骏图”中的八匹马传为周穆王御驾坐骑,谓“王驭八龙之骏”。“八骏”的命名具体说法不一,主要有两种命名方式,以马的毛色命名和以速度命名。

以马毛色命名的说法出自《穆天子传》说“天子之骏:赤骥、盗骊、白义、逾轮、山子、渠黄、骅骝、绿耳。”皆因其毛色为名。

以速度命名的说法出自《拾遗记》说:“(穆)王驭八龙之骏:一名绝地,足不践土;二名翻羽,行越飞禽;三名奔霄,夜行万里;四名超影,逐日而行;五名逾辉,毛色炳耀;六名超光,一行十影;七名胜雾,乘云而奔;八名挟翼,身有肉翅。”则以其行迹而名。

八匹马形态各异,飘逸灵动,在绘画技法上,是极为成功的中西融合的产物。抗战胜利后不久,徐悲鸿满怀敬意,将《八骏图》送给即将凯旋的陈纳德将军。那作。这幅画后来伴随著陈纳德将军回到美国,一直到他去世后,夫人陈香梅将这幅画捐赠给了位于华盛顿的费尔博物馆。 [1]

徐悲鸿笔下的马,注重对马的骨骼、肌肉部分的精雕精雕细琢,常言道“画龙画虎难画骨”,这就是对于动物画而言,如何传神地表现出一种动物其所独具的那种神情特点,对“骨”这种内在,无法用肉眼看到的东西的把握能力,是对画家的功力考验的重点及难点。

徐悲鸿的马用笔刚健有力,用墨酣畅淋漓。晕染全部按照马的形体结构而施加,墨色浓淡有致,既表现厂马的形体,又不影响墨色的韵味。他创作的奔马图,做到聚精会神,起笔落笔一气呵成,中途不断,那奔马,似脚蹄生烟,蹋于云端,真的是生动万分也。 [2]

画家徐悲鸿生平

徐悲鸿(1895-1953),是兼采中西艺术之长的现代绘画大师,美术教育家。徐悲鸿幼年随父学画,后赴巴黎入法国国立高等美术学校,并先后去英、德、法、意及瑞士观摹学习,吸取了不少世界艺术精华。1927年归国,历任中大艺术教授、北京大学、桂林美术学院教授,

徐悲鸿擅长人物、走兽、花鸟,主张现实主义,于传统尤推崇任伯年,强调国画改革融入西画技法,作画主张光线、造型,讲求对象的解剖结构、骨骼的准确把握,并强调作品的思想内涵,对当时中国画坛影响甚大。所作国画彩墨浑成,尤以奔马享名于世。

1933年携中国近代绘画作品赴法,德,比利时,意大利及苏联展览。抗战时期,将自己作品带到南洋,印度等东南亚地区展览,并将全部收入捐献给祖国难民。

1939年,徐悲鸿先生应邀至印度国际大学讲学并举行画展。当时他应印度大诗人泰戈尔邀请,游历了喜马拉雅山之大吉岭,他经常骑著骏马远游,进而了解马的骠悍、勇猛、驯良、耐劳、忠实的性格,终于成了马的知己。此后,他便更生动地画出了马的气质和活力,从而塑造出千姿百态的奔马,达到了“尽妙”的境界、为世人称道珍爱。

1952 年在病中,将自己一生创作和全部珍藏作品捐献国家。1953年病逝,享年59岁。国家为这位伟大的艺术家在北京建立了徐悲鸿纪念馆,保存了他的一千余件作品。 [3]

《八骏图》赏析

在中国现代绘画史上,徐悲鸿的马独步画坛,无人能与之相颉颃。在他个人的艺术成就中,也以画马的成就最为卓著。他一生致力于国画的改革,而体现他国画改革最高成就的就是他的国画奔马。他非常注重写生,关于马的写生画稿不下千幅,学过马的解剖。对马的骨骼、肌肉、组织了如指掌,同时,他还熟悉马的性格脾气。在技法上,他以中国的水墨为主要表现手段,又参用西方的透视法、解剖法等,逼真生动地描绘了马的飒爽英姿。

诸多《八骏图》尤以徐悲鸿的最为特别,因为它是极为成功的中西融合的产物。晕染全部按照马的形体结构而施加,墨色浓淡有致,既表现了马的形体,又不影响墨色的韵味。他画的马既有西方绘画中的造型,又有中国传统绘画中的写意,融中西绘画之长于一炉,笔墨酣畅,形神俱足。刚劲矫健、剽悍的骏马,给人以自由和力量的象征。[4]

著名油画

《田横五百士》(1928~193O年)

《溪我后》(1930~1933年)

著名国画

《九方皋》 (1931年)

《愚公移山》(1940年)

《会师东京》

著作

《普吕动》

《初伦杰作》

《悲鸿素描集》

《悲鸿油画集》

《悲鸿彩墨画集》 [5]

收藏

《八骏图》纸本设色,纵59.74厘米,横159.89厘米,藏处不详。

原图连结]

原图连结]