武汉经济技术开发区查看源代码讨论查看历史

|

武汉经济技术开发区是中国的一个专有术语。

汉字是世界上最古老的文字之一[1],已有六千多年的历史。从仓颉造字的古老传说到公元前1000多年前甲骨文的发现,汉字有着深厚的历史底蕴。后来的演变经历了几千年的漫长历程,在形体上逐渐由图形变为笔画,象形[2]变为象征,复杂变为简单;在造字原则上从表形、表意到形声。

名词解释

武汉经济技术开发区简称武汉经开区,位于武汉西南,1991年5月动工兴建,1993年4月经国务院批准为国家级经济技术开发区,2000年4月经国务院批准在经开区内设立武汉出口加工区,2018年11月升级为武汉经开综合保税区。

经过30多年的发展,武汉经开区逐步形成“3335”现代产业体系:汽车制造、电子电器、食品饮料3大优势产业、新能源与智能网联汽车、新能源、新材料3大战略产业、数字经济、现代服务、大健康3大重点发展产业、高端装备、智能建造、通用航空、现代物流、高科技农业5大特色产业,成为武汉工业经济的主战场。

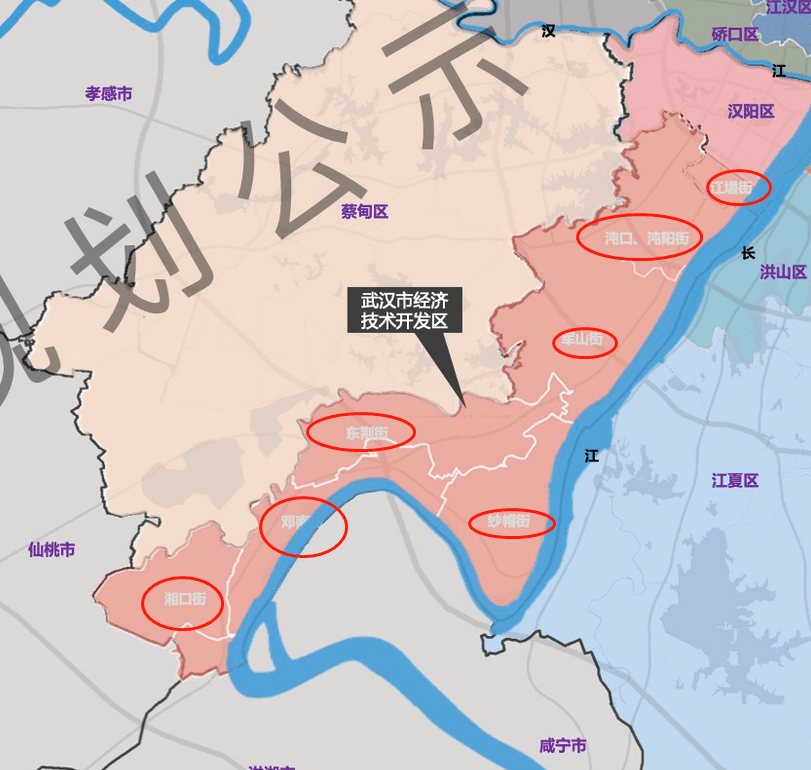

武汉经济技术开发区的行政区划

武汉经济技术开发区实行“小政府、大社会”的管理体制,工委、管委会代表市委、市政府统一管理开发区各项社会经济事务。1993年国家正式批准设立武汉经济技术开发区后,武汉开发区经历四次托管扩容,开发区规划控制面积202.7平方公里,建成区面积100平方公里。

1996年,武汉开发区首次托管蔡甸区沌阳街道、沌口街道两个行政街道,开发区面积达到90.7平方公里,产值29.89亿元,通过三年招商引资,1999年开发区产值达100亿元。

2006年6月26日,托管蔡甸区军山街道,使武汉开发区管理区域达到192.7平方公里,此时,武汉开发区规模以上工业总产值已达到500亿元,三年后,武汉开发区产业总规模达到1000亿元。

2010年8月,武汉市市委、市政府再次将汉阳区和武汉开发区10平方公里的共建区域交由武汉开发区统一管理,开发区面积达到202.7平方公里,武汉开发区产值升至1500亿元。

2013年12月30日,经湖北省省委、省政府同意,武汉开发区整体托管汉南区(汉南区面积288平方公里,包括纱帽街道、邓南街道、东荆街道、湘口街道),实施一体化发展。

武汉经济技术开发区的历史沿革

1991年5月,动工兴建“武汉经济技术开发区”。

1993年4月,经国务院批准为“国家级经济技术开发区”。

2000年4月,国务院批准在区内设立“湖北武汉出口加工区”。

2003年,科技部批准在开发区建立“国家电动汽车研发、产业化及示范运营基地”。

2006年8月,商务部、国家发改委批准在开发区设立“国家级汽车及零部件出口基地”。

2011年4月,环保部、科技部、商务部批准开发区建设“国家级生态工业园”。

2013年12月30日,经湖北省省委、省政府同意,武汉开发区整体托管汉南区,实施一体化发展。

武汉经济技术开发区所获荣誉

2018年12月,武汉经济技术开发区荣获2018年国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价排名第12。

2020年1月17日,武汉经济技术开发区入围国家级经开区综合发展水平前30名。

2022年1月,武汉经开区(汉南区)荣膺“2021中国工业百强区”第11位,排名位居中部、湖北省首位。

2022年8月,入选赛迪“2022园区高质量发展百强”,排名第35。

2022年9月,武汉经济技术开发区现代服务业产业园管理办公室荣获湖北省一等功公务员集体荣誉。

2023年7月,入选赛迪“2023园区高质量发展百强”,排名第30。

武汉经济技术开发区的七大园区

1、智能制造产业园

智能制造产业园于2012年底在市、区“工业倍增”和“产城融合、城乡一体”的大背景下成立,是伴随武汉经济技术开发区一道发展形成的产业园区,原为武汉经开区先进制造产业区管理办公室,2022年6月正式更名为武汉经开区智能制造产业园管理办公室。

园区现规划面积52.25平方公里,地处车谷大道产业创新发展轴和东风大道先进制造产业带的核心区域,是开发区工业经济的主战场、主支撑、主引擎,对全区经济发展有举足轻重的作用。

截至目前,园区范围内企业3731家,其中,工业企业1362家,“四上”企业386家,工业规上企业265家(占全区590家的44.9%)。按照2022年度产值贡献划分,汽车整车及零部件企业占比75.3%,电子电器企业占比14.5%,食品类企业占比2.1%,其他企业占比8.1%。2022年度,产业园工业规上企业总产值完成2885.7亿元,同比增长4.97%,占全区总额83.3%;固定资产投资完成172.14亿元,同比增长36.24%,占全区总额18.52%;工业投资完成100.32亿元,同比增长28.53%,占全区总额32.37%;全年新签约项目12个,签约总额301.4亿元,占全区25%。

2、军山新城

军山新城位于武汉经开区中部,北接沌口、南通纱帽、西联常福、东望金口,规划面积121平方公里,是经开区“一轴串三带”产业发展布局的交汇点,是车谷副城的战略支点。园区自然环境得天独厚,东临奔腾长江,通顺河蜿蜒其中,官莲湖等14个湖、大军山等13座山星罗棋布;道路体系通达四方,有轨电车、地铁16号线、四环线、武监高速、京港澳-沪渝高速、左岸大道、车谷大道联通内外,“四纵四横加环线”交通路网基本形成。

3、现代服务业产业园

武汉经开区现代服务业产业园,辖区面积38平方公里,是经开区现代服务业发展的主战场、主阵地、主引擎,2021年总产值及营收1607.08亿、纳税总额70.2亿,其中,其他营利性服务业企业营收和建筑业产值全区比占为80%以上,注册企业数量全区比占为78.26%。

4、综合保税区及港口物流园

武汉经开综保区及港口物流园,主要分为综合保税区和港口物流园两大片区。

武汉经开综合保税区前身是湖北武汉出口加工区,于2000年4月经国务院批准设立,是全国首批15家试点出口加工区之一。2018年11月,经国务院批复,武汉出口加工区整合优化为武汉经开综合保税区。2019年,武汉经开综合保税区获批为“中国(武汉)跨境电商综合示范区”。2022年1月13日,武汉经开综合保税区获得海关总署验收批复。

武汉经开综保区位于东风大道和四环线交界处,规划面积1.14平方公里,以加工贸易、跨境电商、科创孵化和物流分拨四大产业为主。目前,综保区内建有跨境电商产业园,吸引了菜鸟网络等一批重点企业入驻。近年来,武汉经开综保区外贸出口额增长迅猛,年复合增长达550%。2021年,园区跨境电商单量突破700万单,占武汉海关跨界电商单量七成。

武汉经开港口物流园成立于2015年,拥有长江内河稀缺的深水岸线62公里,其中宜港岸线28公里,占武汉市宜港岸线的32.9%,岸线后方有40平方公里的陆域用地,发展临港经济得天独厚。拥有纱帽、邓南、水洪三个国家一类开放口岸,全省最多。

园区规划有集装箱、汽车滚装、通用、多用途等各类泊位129个,已建成35个泊位。其中综合通用泊位10个,商品汽车滚装泊位3个,集装箱泊位3个,其他泊位19个。集装箱年吞吐量百万标箱,商品汽车运量150万辆,件杂货通过能力1亿吨。

港口物流园扬长江黄金水道之优势,与中铁联集、中远海运等大型企业合作,大力发展“铁、水、公、空”多式联运,打通区内外物流新通道,降本增效,助力“双循环”和经济社会高质量发展。

5、智能网联和电动汽车产业园

智能网联和电动汽车产业园于2015年5月成立,原为武汉经济技术开发区汽车及零部件产业园,2022年6月更名为武汉经济技术开发区智能网联和电动汽车产业园,加挂武汉汉南经济开发区管理委员会牌子。

园区规划面积100.8平方公里,位于武汉经开区西南部,毗邻长江黄金水道,是武汉经开区工业经济的主战场之一。园区集聚各类企业770家,其中工业企业460家,规模以上工业企业169家、高新技术企业148家,外资企业21家,国家级“专精特新”企业4家,上市企业1家。截至2021年底,园区总产值及营收500亿元。

6、通用航空及卫星产业园

武汉经济技术开发区(汉南区)位处武汉西南,东经114度9分,北纬30度29分,东临长江水道,地处市区武汉市三环线和外环线之间,发展腹地广阔,区位优势明显。

2015年4月,武汉市委、市政府批准成立武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园,产业园位于武汉西南部汉南区,占地面积24.75平方公里,重点发展通用航空、卫星、新能源新材料、智能制造及应急装备等四大产业,是武汉开发区打造“通用航空之都”的重要产业承载基地。

7、现代科技农业产业园

2022年6月2日,现代科技农业产业园管理办公室正式成立,作为武汉经开区七大经济主战场之一,承担农业农村区域经济发展重任。园区规划面积157平方公里,含3个街道、4个国有农场、35个行政村(大队),有4.2平方公里的湘洪工业园、8平方公里省农村产业融合发展示范园(汉南现代种业小镇)和4平方公里兰岛都市田园综合体,入驻有规上企业12家。2021年,实现固定资产投资34.80亿,规上工业总产值44.98亿,招商引资签约总额46.83亿元,实际到位资金47.85亿元。先后引入中海粮油、正大、大北农、牧原等20余家知名企业,超过500亿元社会资本投入乡村振兴领域,探索系统性解决“三农”问题的“车谷样本”。

参考文献

- ↑ 云端超市•第407期┃“说文解字,中国最古老的一种文字”——篆书研究 主讲人:倪文东,搜狐,2022-10-28

- ↑ 为什么中国人会发明象形文字?,搜狐,2020-10-06