气凝胶查看源代码讨论查看历史

|

气凝胶是一个专有名词。

中国文字是历史上最古老的文字之一[1]。也是至今通行的世界上最古老的文字。世界上还没有任何一种文字像汉字这样经久不衰。 从甲骨文发展到今天的汉字,已经有数千年的历史。文字的发展经过了甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书[2]、草书、楷书、行书等书体演变。

名词解释

气凝胶是指通过溶胶凝胶法,用一定的干燥方式使气体取代凝胶中的液相而形成的一种纳米级多孔固态材料。如明胶、阿拉伯胶、硅胶、毛发、指甲等。气凝胶也具凝胶的性质,即具膨胀作用、触变作用、离浆作用。

气凝胶是世界上密度最小的固体,2022年度化学领域十大新兴技术之一。

概念定义

气凝胶是一种固体物质形态,世界上密度最小的固体。密度为3千克每立方米。一般常见的气凝胶为硅气凝胶,其最早由美国科学工作者Kistler在1931年因与其友打赌制得。气凝胶的种类很多,有硅系,碳系,硫系,金属氧化物系,金属系等等。aerogel是个组合词,此处aero是形容词,表示“空气中的”,gel显然是凝胶。字面意思是空气的凝胶。任何物质的gel只要可以经干燥后除去内部溶剂后,又可基本保持其形状不变,且产物高孔隙率、低密度,则皆可以称之为气凝胶。

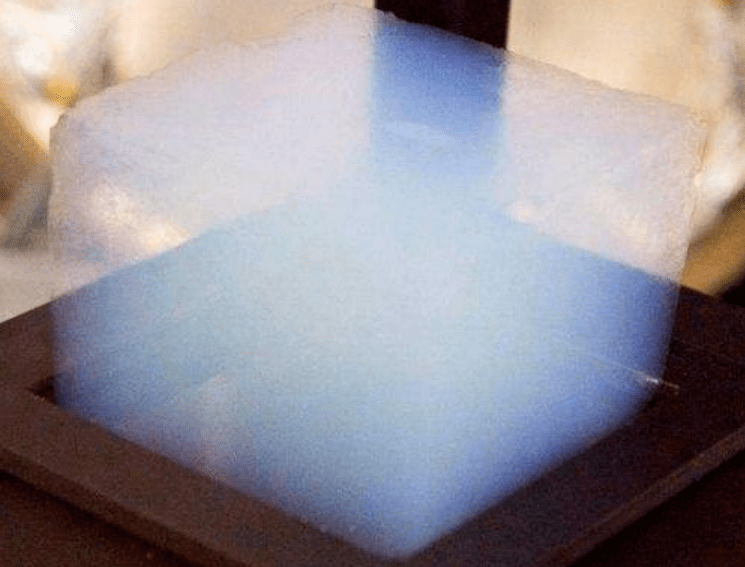

因为密度极低,最轻的气凝胶仅有0.16毫克每立方厘米,比空气密度略低,所以也被叫做“冻结的烟”或“蓝烟”。由于里面的颗粒非常小(纳米量级),所以可见光经过它时散射较小(瑞利散射),就像阳光经过空气一样。因此,它也和天空一样看着发蓝(如果里面没有掺杂其它东西),如果对着光看有点发红。(天空是蓝色的,而傍晚的天空是红色的)。由于气凝胶中一般80%以上是空气,所以有非常好的隔热效果,一寸厚的气凝胶相当20至30块普通玻璃的隔热功能。即使把气凝胶放在玫瑰与火焰之间,玫瑰也会丝毫无损。气凝胶在航天探测上也有多种用途,在俄罗斯“和平”号空间站和美国“火星探路者”的探测器上都有用到这种材料。气凝胶也在粒子物理实验中,使用来作为切连科夫效应的探测器。位在高能加速器研究机构B介子工厂的Belle 实验探测器中一个称为气凝胶切连科夫计数器(Aerogel Cherenkov Counter, ACC) 的粒子鉴别器,就是一个最新的应用实例。这个探测器利用的气凝胶的介于液体与气体之低折射系数特性,还有其高透光度与固态的性质,优于传统使用低温液体或是高压空气的作法。同时,其轻量的性质也是优点之一。

发展历史

1931年,美国科学家用二氧化硅制得了最早的气凝胶,外号 “凝固的烟”。2011年,美国HRL实验室、加州大学欧文分校和加州理工学院合作制备了一种镍构成的气凝胶,密度为0.9毫克/立方厘米,创下了当时最轻材料的纪录。把这种材料放在蒲公英花朵上,柔软的绒毛几乎没有变形。 我国的石墨储备非常丰富,占全世界的2/3。科学研究人员一直在探索石墨高效利用的方法。“把石墨变成石墨烯(一种由碳原子构成的单层片状结构),其价值可以上升数千倍。”高超的课题组经过五六年的探索,制备出了一维的石墨烯纤维和二维的石墨烯薄膜。打算把石墨烯做成三维多孔材料来打破这美国科学家的纪录。

随后Kistler发现若对其进行常规的蒸发干燥会使凝胶孔结构塌陷,得到碎裂的干凝胶或粉末,但若将凝胶孔内的NaCl水溶液首先置换为乙醇,再利用超临界干燥技术,在不破坏凝胶孔网络结构的前提下,抽取掉凝胶孔中的液态分散相,就可以制备出一种具有高比表面积、低堆积密度和低热导率的疏松多孔非晶固态材料,并把它命名为气凝胶。Kis-tler成功地制备出了氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化锡、氧化镍和氧化钨气凝胶,并预言了气凝胶将在催化、隔热、玻璃及陶瓷领域得到应用。但由于凝胶孔径为纳米量级,传质速率低,水洗、醇水交换等步骤低效、费时,而且产品的纯度难以保证,因而溶剂置换过程往往烦琐而漫长,另外当时也没有发现气凝胶的实际应用价值,从而限制了对其应用的研究,在其后的30多年间并没有引起人们的兴趣。

1968年,法国的Nicoloan等人利用正硅酸甲酯(TMOS)等有机醇盐为原料,经一步溶胶-凝胶法制备出了氧化硅气凝胶,大大缩短了其干燥周期,并对所制备的气凝胶进行了表征,才使得气凝胶材料的制备与应用得到了发展。但是TMOS有剧毒,对人体有害且污染环境,从而也限制了人们的研究。

1985年,美国劳伦斯伯克力国家实验室的ParamH.Tewari和ArlonJ.Hunt等使用毒性较低的正硅酸乙酯(TEOS)代替毒性较大的TMOS作硅源前驱体来制备气凝胶,并用CO2代替乙醇作为超临界干燥介质,在室温水平成功地对湿凝胶进行干燥,大大提高了气凝胶生产过程中的安全性,推动了气凝胶的商业化进程。

产品特点

这种新材料密度仅为3.55千克每立方米,仅为空气密度的2.75倍;干燥的松木密度(500千克每立方米)是它的140倍。这种物质看上去像凝固的烟,但它的成分与玻璃相似。由于它的密度极小,用于航空航天方面非常合适。美宇航局喷气推进实验室,该实验室琼斯博士研制出的新型气凝胶,主要由纯二氧化硅等组成。在制作过程中,液态硅化合物首先与能快速蒸发的液体溶剂混合,形成凝胶,然后将凝胶放在一种类似加压蒸煮器的仪器中干燥,并经过加热和降压,形成多孔海绵状结构。琼斯博士最终获得的气凝胶中空气比例占到了99.8%。

气凝胶因其半透明的色彩和超轻重量,有时也被称为“固态烟”或“冻住的烟”。这种新材料看似脆弱不堪,其实非常坚固耐用,最高能承受1400摄氏度的高温。气凝胶的这些特性在航天探测上有多种用途。俄罗斯“和平”号空间站和美国“火星探路者”探测器上,都用到了气凝胶材料。

美国国家宇航局研制出的一种新型气凝胶,由于密度只有每立方厘米3毫克,曾作为“世界上密度最低的固体”入选《吉尼斯世界纪录》。

2013年2月27日,中国浙江大学高分子科学与工程系实验室的研究团队制作,由高超教授(中国)领导制作的石墨烯气凝胶,密度仅为0.16 mg / cm³。创造了新的吉尼斯世界纪录。该材料于2013年2月27日在《自然》杂志上公布。

这种气凝胶呈半透明淡蓝色,重量极轻,因此人们也把它称为“固态烟”。新型气凝胶是由美国国家宇航局下属的“喷气推进实验室”材料科学家史蒂芬·琼斯博士研制的。它的主要成分和玻璃一样也是二氧化硅,但因为它99.8%都是空气,所以密度只有玻璃的千分之一。

气凝胶貌似“弱不禁风”,其实非常坚固耐用。它可以承受相当于自身质量几千倍的压力,在温度达到1200摄氏度时才会熔化。此外它的导热性和折射率也很低,绝缘能力比最好的玻璃纤维还要强39倍。由于具备这些特性,气凝胶便成为航天探测中不可替代的材料,俄罗斯“和平”号空间站和美国“火星探路者”探测器都用它来进行热绝缘。

气凝胶在航天中的应用远不止这些,美国国家宇航局的“星尘”号飞船正带着它在太空中执行一项十分重要的使命———收集彗星微粒。科学家认为,彗星微粒中包含着太阳系中最原始、最古老的物质,研究它可以帮助人类更清楚地了解太阳和行星的历史。2006年,“星尘”号飞船将带着人类获得的第一批彗星星尘样品返回地球。

但收集彗星星尘并不是件容易的事,它的速度相当于步枪子弹的6倍,尽管体积比沙粒还要小,可是当它以如此高速接触其它物质时,自身的物理和化学组成都有可能发生改变,甚至完全被蒸发。如今科学家有了气凝胶,这个问题就变得很简单了。它就像一个极其柔软的棒球手套,可以轻轻地消减彗星星尘的速度,使它在滑行一段相当于自身长度200倍的距离后慢慢停下来。在进入“气凝胶手套”后,星尘会留下一段胡萝卜状的轨迹,由于气凝胶几乎是透明的,科学家可以按照轨迹轻松地找到这些微粒。

参考文献

- ↑ 中国发现距今8000多年的古老文字,考古专家:中华文明再添三千年,搜狐,2022-08-12

- ↑ 书法|详解隶书发展的历史,搜狐,2020-09-02