台江内海

台江内海 |

|---|

|

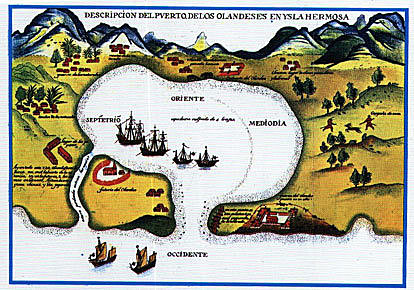

台江内海为17世纪台湾南部的一座大潟湖,简称台江,“内海”(lāi-hái)则为台语“潟湖”之意[1][2]。此湖位于台南海岸边,是为台南市外海沙洲与海岸线中间所围绕而成,长度约为数十公里。而内海中最大岛屿为大员。

目录

历史

荷兰人在17世纪抵达时,今台湾的西南部仍为成群罗列的洲潟海岸。

清朝时,潟湖因曾文溪改道等因素而日渐淤积。一些地名可以佐证:例如西港区今不靠海,但由地名可知当时西港曾有内海的港口。

而在台江内海及台湾西南沿岸内海沙汕处及河川的来往,以舢舨小船为主要航行方式。收录在1797年出版的《Le Pérouse航海地图集》(Atlas du Voyage de la Pérouse)中的版画,绘有被称为“福尔摩沙船”(Bateau de Formose)的小船,具有接驳、转运人与货物往来的功能[3],在台南地区将这种小船称之为“手撑仔”(chhiú-the ah)[4]。

道光三年(1823年)七月多日豪雨使沤汪溪改道,土石流致台江内海淤积。此后海船进出多赖四草湖港及国赛港两外港。

原台江内海淤积后,最普遍的用途是辟为鱼塭。在台湾日治时期时,抵达海滨的二鲲鯓炮台(亿载金城)尚需要竹筏。但台南市政府则于1980年代开发第五期重划区,填平鱼塭及迁移市政府至此后,目前已是台南市区至亿载金城之间的陆地。

台江内海较大的遗迹是四草湖及鲲鯓湖。前者汇流盐水溪、竹筏港、运盐古运河、嘉南大排等河川,在安平及北汕尾之间出海,也是昔日安平旧港的所在地;后者则于战后改建成为安平新港。

名称由来

早期汉人单以“内海仔”来称呼此海域,此称呼也至今仍沿用在台江内海残存的七股潟湖。而在古地图上,则大多并未特别命名,最多在地图上以鹿耳门为界标上“内海”、“外洋”。而在清乾隆晚期的〈台湾前后山图〉中,则将接近安平镇一带的内海标记为“安平镇内海”。

“台江”一词的出现,最早则可追溯到康熙年间蓝鼎元〈鲲身西港连战大捷遂克府治露布〉一文中。而后清代文人的作品中,也多有出现“台江”一词。而关于“台江”一词的由来,有学者石万寿认为是从“大港”的谐音转变而来。另有学者翁佳音认为“大员”一词所指称的即是台江内海,而大员又是从“大湾”转变而来。王怀缃则认为“台江”一词在史料上皆明确出现在文人官员笔下,是文人从“台湾之江海”而转化成的便称。

参考文献

- ↑ 台语文/中文辞典. [2017-05-14]. (原始内容存档于2017-05-16).

- ↑ 台日大辞典. [2017-05-14]. (原始内容存档于2017-05-16).

- ↑ 国立台湾历史博物馆. 斯土斯民-台湾的故事:西方人描绘航行在台江内海的小船. 斯土斯民展品列表 - 斯土斯民-台湾的故事. 国立台湾历史博物馆. [2018-02-06]. (原始内容存档于2018-02-07).

- ↑ 石文诚. 船家之宝“手撑仔”的故事 (PDF). 历史台湾 国立台湾历史博物馆馆刊. 2013年5月, 第五期: 页133–142 [2018-02-06]. (原始内容存档 (PDF)于2018-02-07).