邑查看源代码讨论查看历史

| 邑 |

|

邑(拼音:yì)是汉语通用规范一级汉字(常用字) ,此字初文见于商代甲骨文 ,古字形上部是"囗"(wéi),表示城市;下部为跪着的人形。有土地有人,意思是都邑、城市。邑也作为县的别称。上古时,国都也称作邑。

"邑"是汉字部首之一,用作偏旁时变体为阝(右耳旁)。从"邑"的字多和地名、邦郡有关,如都、郡、邻、邦等。

基本信息

中文名称; 邑

拼音; yì

注音; ㄧˋ

平水韵部; 入声十四缉

部首; 邑

笔画数; 7+0

统一码; CJK统一汉字-9091

五笔; KCB

仓颉码; RAU

四角编码; 6071₇

郑码; JYIA

造字法; 会意字

结构; 合体字,上下结构

异体; ࡇ�、ਙ�

字级; 一级(0748)

文字溯源

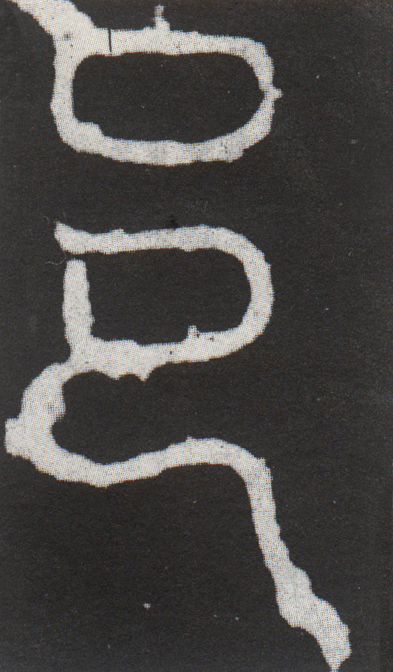

会意字。甲骨文上部是"囗",意指城墙所包围的城市;下部是一个跪坐的人表示城中按秩序生活的居民--有人居住的城市便是"邑"。金文字形基本沿袭甲骨文。

发展到秦代小篆阶段,表示"城市"的"囗"由方到圆,表示跪坐臣服的"人"也变成了"卪",渐渐失去了其造字本义。发展到隶书(图6、7)和楷书阶段,表示疆域的"囗"不变,人却已讹变为"巴"了。

在发展过程中,这字在秦篆阶段还分衍出偏旁"阝"来。这偏旁,在形声字里,都放在字的右边作为表意的形旁,表示和地域城镇有关。

古籍释义

说文解字 【卷六下】【邑部】於汲切(yì)

国也。从囗;先王之制,尊卑有大小,从卪。凡邑之属皆从邑。

说文解字注 国也。

注:郑庄公曰:吾先君新邑於此。《左传》凡偁人曰大国,凡自偁曰敝邑。古国邑通偁。《白虎通》曰:夏曰夏邑,商曰商邑,周曰京师。《尚书》曰西邑夏,曰天邑商,曰作新大邑於东国雒皆是。《周礼》:四井为邑。《左传》:凡邑有宗庙先君之主曰都,无曰邑。此又在一国中分析言之。

从囗。

注:音韦。封域也。

先王之制,尊卑有大小,从卪。

注:尊卑谓公矦伯子男也。大小谓方五百里,方四百里,方三百里,方二百里,方百里也。土部曰:公矦百里,伯七十里,子男五十里。从孟子说也。尊卑大小出於王命,故从卪。於汲切。七部。

广韵 於汲切,入缉影 ‖邑声缉1部(yì)

邑,县邑。《周礼》曰:"四井为邑。"又汉复姓,有邑由氏,楚大夫养由氏之后,避仇改焉。於汲切。八。

康熙字典 【酉集下】【邑部】 邑·康熙笔画:7 ·部外笔画:0

《唐韵》於汲切。《集韵》《韵会》乙及切。《正韵》一入切,并音浥。

《说文》:国也。《正韵》:都邑也。《释名》:邑,人聚会之称也。《史记·五帝纪》:舜一年而所居成聚,二年成邑。《周礼·地官·小司徒》:四井为邑,四邑为丘。

又《载师》:以公邑田任甸地,以家邑之田任稍地。注:公邑,谓六遂之馀地。家邑,谓大夫之采地。

又王畿亦称邑。《书·汤誓》:率割夏邑。《诗·商颂》:商邑翼翼。

又侯国亦称邑。《书·武成》:用附我大邑周。《诗·大雅》:作邑于丰。

又於邑,气逆结不下也。《楚辞·九章》:气於邑而不可止。《前汉·成帝赞》:言之可为於邑。注:於邑,短气也。

又邑邑,与悒悒通。《史记·商君传》:安能邑邑待数十百年。

又复姓。《广韵》:汉有邑由氏。

又《集韵》《正韵》并遏合切,音姶。阿邑,与阿匼同,谄谀迎合貌。《前汉·张汤传》:以智阿邑人主,与俱上下。

又叶弋灼切,音药。《后汉·杜笃·论都赋》:成周之隆,乃即中洛。遭时制都,不常厥邑。《说文》:从口,音围,象四境。卪声。尊卑大小有等,故从卪会意。偏旁作阝,俗从口从巴。非。[1]