元代建築檢視原始碼討論檢視歷史

| 元代建築 |

|

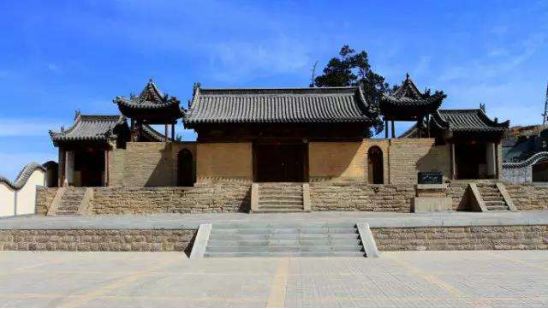

元代建築承金代建築,因蒙元統治者建築工程技術低落,故依賴漢人工匠營造。元代建築特點是粗放不羈,在金代盛用移柱、減柱的基礎上,更大膽地減省木構架結構。元代木構多用原木作梁,因此外觀粗放。因為蒙古人好白的原故,元代建築多用白色琉璃瓦,為一時代特色。但這一時期中國經濟、文化發展緩慢,建築發展也基本處於凋敝狀態,大部分建築簡單粗糙。

基本內容

中文名:元代建築

代表建築:大都(今北京北部)

結構:大都正南門曰麗正、其內有千步廊

簡介

元代(公元1206-1368年)的中國是一個由蒙古統治者 建立的疆域廣大的軍事帝國,但這一時期 中國經濟、文化發展緩慢,建築發展也基本處於凋敝狀態,大部分建築簡單粗糙。

元代的都城大都(今北京北部)規模宏大且形製得以沿續,明清兩朝皇城——北京的規模就是這一時期創建的。留存至今的元代太掖池 萬歲山(今北京北海瓊島)也是元代的盛景。

由於元朝統治者崇信宗教,尤其是 藏傳佛教,這一時期的 宗教建築異常興盛。北京的 妙應寺白塔就是一座由尼泊爾工匠設計建造的 喇嘛塔。

元室以 蒙古民族入主中土,并迭西征,以展拓疆土,造成地跨亞歐之 大帝國,華夏有史以來,幅員之廣,無有能逾此者。元初,太祖十年克燕,初為 燕京路,總管大興府。世祖至元元年(公元1264年),復曰中都。四年,於遼金舊城之東北創置新城,始遷都焉。九年(公元1272年)改大都,「京城右擁太行,左挹滄海,枕居庸,奠 朔方,城方六十里,十一門」。

大都正南門曰麗正,其內有 千步廊,「可七百步,建 靈星門,門建 蕭牆,周回可二十里,俗呼 紅門 欄馬牆。門內二十步許有河,河上建 白石橋三座,名 周橋,皆琢龍鳳祥雲,明瑩如玉,橋下有四白石龍, 擎戴水中甚壯。繞橋盡高柳,鬱郁萬株,與內城西宮海子相望。 度橋可二百步為崇天門,門分為五,總 建闕樓,其上翼為迴廊,低連兩觀。傍出為十字角樓,高下三級;兩傍各去 午門百餘步。有掖門,皆崇高閣。內城廣可六七里,方布四隅,隅上皆建十字角樓。..由午門內可數十步為 大明門」,門後正中為大明殿,「殿乃登極 正旦壽節會朝之正衙也;十一間,東西二百尺,深一百二十尺,高九十尺,柱廊七間,深二百四十尺,廣四十四尺,高五十尺;寢室五間,東西夾六間,後連香閣三間,東西一百四十尺,深五十尺,高七十尺」。「殿基高可十尺,前為殿階,納為三級,繞置龍鳳白石闌,闌下每楯壓以 鰲頭,虛出闌外,四繞於殿。殿楹四向皆方柱,大可五六尺,飾以起花金 龍雲。楹下皆白石龍雲花,頂高可四尺。楹上分間,仰為 鹿頂斗拱攢頂, 中盤黃金雙龍,四面皆緣 金紅瑣窗,間 貼金鋪,中設山字玲瓏,金紅屏台,台上置金龍床,兩旁有 二毛皮伏虎,機動如生。」「大殿寬廣 足容六千人聚食而有餘,房屋之多,可謂奇觀。此宮壯麗富贍,世人布置之良,誠無逾於此者。頂上之瓦,皆紅黃綠藍及其他諸色,上塗以釉,光澤燦爛,猶如水晶,致使遠處亦見此宮光輝,應知其頂堅固可以久存不壞」。

「殿右連為主廊十二楹,四周金紅瑣窗,連建後宮,廣可三十步,深入半之,不顯。楹梁四壁立,至為高曠,通用絹素帽之,畫以龍鳳;中設金屏障,障後即寢宮,深止十尺,俗呼為拿頭殿。..殿前宮東西仍相向,為寢宮。..宮後連抱 長廡,以通前門」,其制略如前述。

寢宮以後,仍多 殿閣,以處嬪嬙,其間多以欄廡連之,裝飾之美,實難盡述;加以 胡元來自沙塞,故金貂 銀鼠,往往藉為帳褥, 內室裝飾遂與歷代迥異。

苑囿之勝,當首推 太液池之萬歲山,即今北海瓊島是也。池在大內之西北,「廣可五六里,駕 飛橋 于海中, 西渡,半起瀛洲圓殿,繞為石城。圈門散作洲島拱門,以便龍舟往來。由瀛洲殿後,北引長橋上萬歲山」。山高可數十丈,「金人名 瓊華島,中統三年(公元1262年)修繕之。其山皆以 玲瓏石疊壘,峰巒隱映,松檜 隆郁,秀若天成。引 金河至其後,轉機遇■,汲水至山頂,出石龍口,注方池,伏流至仁智殿,後有石刻蟠龍,昂首噴水仰出,然後東西流入於太液池。山上有 廣寒殿七間,仁智殿則在山半,為屋三間。山前 白玉石橋長二百尺,直儀天殿後;殿在太液池中圓坻上,十一楹,正對萬歲山。山之東也,為 靈圃,奇獸珍禽在焉」

廣寒殿在山頂,為全山最大之殿。東西一百二十尺,深六十二尺,高五十尺。重阿 藻井, 文石 甃地,四面瑣窗板密,其里編綴金紅雲,而蟠龍矯蹇 于丹楹之上。「左右後三面,則用 香木鑿金為祥雲數千萬片,擁結於頂,仍盤金龍殿,有間金玉花,玲瓏屏台,床四,金紅連椅,前置螺甸酒卓。高架 金酒海,窗外為露台,繞以 白石花闌。旁有鐵竿數丈,上置金葫蘆三,引鐵鏈以系之,乃 金章宗所立,以鎮其下龍潭。憑闌四望空闊,前瞻瀛洲仙橋,與三宮台殿,金碧 流暉;後顧西山雲氣,與 城闕翠華高下,而 海波迤回,天宇低沉,欲不謂之清虛之府不可也」

元代木構

就結構方法論,元代與宋金雖尚多相似之點,似應在上章敘述,然其整個建築活動,以大都為中心,創建明、清北京之規模,六百餘年繼續不斷,故元、明、清實應作一時期之 三階段論。

元故宮於明初為大將軍 徐達拆毀,其建築物後世無存焉。今所存元代實物亦如前代遺例,僅各州郡零散殿堂數處而已。

陽和樓 在河北正定城中央,下為重台,上建屋七間;磚台下開兩券門如城門。樓屋平面廣七間,深三間,比例狹長。其柱頭間闌額刻作假月梁形,為罕見之例。其 角柱上 普拍枋出頭角上刻一入瓣,為元代最常見作風。角柱生起尤為顯著。內部梁架當心間,次間,梢間三縫各不同,頗為巧妙,兩際結構更條理井然。斗拱雙下昂單拱計心,其柱頭鋪作實際上為昂嘴華拱兩跳。梁栿外端出為螞蚱頭,已 兆見明、清桃尖梁頭之 濫觴,其補間鋪作第一跳亦為假昂,但第二層昂斜上,後尾挑起,仍保持其槓桿作用。至於華拱後尾施 橫拱,宋代僅見於《 營造法式》,但實物則 金元以後始見盛行。樓準確年代無考,元至正十七年曾經重修,想當為金末元初(約公元1250—1290年間)所建。

北嶽廟德寧殿 廟在河北省 曲陽縣城內。自唐迄明遙祭 北嶽之所。清初改為北嶽祭典於 山西渾源州,此廟遂歸廢棄。廟址一部盪為民居,僅德寧殿保存稍佳。殿建於高台上,重檐 四阿頂。殿身平面廣七間,深四間,周以迴廊,故成廣九間深六間狀。與《營造法式·卷三十一》「殿身七間, 副階周匝,..身內 金箱斗底槽」一圖極相似。 殿下檐斗拱,重昂重拱造,第一層假昂,其上華頭子則為長材,與第二層昂後尾斜挑達榑下。上檐斗拱單杪重昂,昂亦為昂嘴形華拱,與蘇州 三清殿上檐斗拱做法相同。其後尾第二第三兩跳,重疊三分頭與菊花頭,尤為奇特。殿於宋淳化二年及元至元七年(公元1270年),兩度重建,現存殿宇,蓋為元代遺物。殿壁壁畫尚存一部,似元人手筆。

曲阜孔廟承聖門及啟聖門 孔廟除金、明昌兩碑亭外,其次古建築當推承聖門及啟聖門,均元 大德六年(公元1302年)所建。門廣三間,深二間,中柱一列,辟門三道,單檐,「不廈兩頭造」,闌額狹小,普拍枋扁平。斗拱單昂,為平置假昂,而將襯枋頭伸引為挑斡,以承金桁。

曲阜 顏廟祀國公殿,廣五間,深三間,單檐,四阿頂。斗拱雙下昂重拱 計心造。其柱頭鋪作用平置假昂,補間鋪作則第二層昂後尾挑起。曲阜諸殿堂,唯此 一元構耳。

慈雲閣 在河北省 定興縣城中央。元大德十年(公元1306年)建。平面為近似正方形之長方形,廣深各三間,重檐 九脊頂。其柱分內外兩列。內列承上檐斗拱及屋頂,外列僅承下檐及斗拱。其用柱法與曲阜金代碑亭相同,但內外兩列相去特近,以致均砌入磚牆以內,頗為罕見。其上檐斗拱雙下昂重拱造,第一層昂為昂嘴形華拱,其華頭子後尾不平置,而斜上挑起,承托於第二層昂之尾下,與曲陽德寧殿下檐斗拱相似,殆為元代通行做法。

聖姑廟 在河北省 安平縣城北門外,為周孝女郝女君之廟,見於《 太平寰宇記》及《 魏書·地形志》。今廟則元大德十年(公元1306年)所建也。廟立於廣大高台之上,其正殿平面於前後二殿之間以柱廊聯接成為工字形;其前後二殿均為單檐九脊頂。蓋工字形平面在金、元乃極盛行也。此殿在結構上可特別注意者三點:(一)其斗拱單昂為平置假昂,其後部挑斡乃襯枋頭所延長,開明清通常做法之先例。(二)柱雖為梭柱,但卷殺之法唯下段三分之一垂直,以上三分之二逐漸 削小,至頂僅等於櫨斗之底,其權衡頗乏秀麗之感。(三)梁架富於變化,儘量利用木材之天然形狀,不加斫削。

明應 王殿 在山西 趙城縣 霍山,為 廣勝寺泉水 龍王之殿。殿平面正方形。廣深各五間,重檐九脊頂,其周回為廊,殿身實方三間也。上檐斗拱出重昂,下檐則為單昂。殿內壁畫多幅,其一以演劇為題材,款題泰定元年(公元1324年)四月,至於殿之建立,當在是年以前也。

延福寺大殿 在浙江 宣平(今 武義)縣陶村,建於元泰定間(泰定三年,公元1326年)。殿平面 梁廣各五間,近正方形,當心間特大,次梢兩間之聯合長度,尚略小於當心間,屋頂重檐九脊,闌額之上不 施普拍枋,為元以後所不多見。其上檐斗拱出單杪雙下昂,單拱造,第一跳華拱頭 偷心。第二三跳為下昂,每昂頭各施單拱素枋。其昂嘴極長,下端特大。其第二層昂不出自第一層昂頭 交互斗以與 瓜子拱相交,而出自瓜子拱上之 齊心斗。第二層昂頭亦僅施令拱,耍頭與襯枋頭均完全省卻。其在柱頭中線上,則用單拱素枋三層相疊。其後尾華拱兩跳偷心,上出■栔以承昂尾。昂尾不平行,故下層昂尾托於上層昂尾之中段,而在其上施重拱。其柱頭鋪作,則僅上層昂尾挑起其下層昂尾分位乃為乳栿所占。此斗拱全部形制特殊,多不合曆來傳統方式,實為罕見之孤例。下檐斗拱雙杪單拱 偷心造,後尾則三杪偷心。其當心間補間鋪作三朵,蓋已超出宋代兩朵之規定矣。屋頂僅覆瓪瓦,不施 脊獸等飾。

廣福寺大殿 在雲南鎮 南縣城內。寺創於元代。大殿平面廣五間,深四間,單檐九脊頂。檐柱卷殺為梭柱。外檐斗拱重杪重昂,昂為平置假昂,昂嘴斜殺為批竹式,但昂尖甚厚,至為奇特,柱上闌額虹起如月梁,補間鋪作遂不用櫨斗,將華拱泥道拱相交直接置於闌額之上,至為罕見。梁栿斷面均近圓形,為元代顯著特徵之一。

廣勝寺諸門殿 山西 趙城縣霍山廣勝寺上下兩院(俗呼上寺下寺)建築兩組,在結構上為我國建築實物中罕見之特例。

(一)下寺山門 平面廣三間,深二間,單檐九脊頂,但主檐之下,前後兩面各有垂花雨搭懸出檐柱以外,故前後面為重檐,側面為單檐,為富於變化之外觀。其斗拱單杪單昂,但山面中柱上用雙杪,每間用補間鋪作一朵。其梁架不用平梁而將三 侏儒柱並立於四椽栿上以承脊榑及平榑,亦罕例也。

(二)下寺前殿 平面廣五間,深四間,椽六架,單檐「不廈兩頭造」。除前面當心間外,無補間鋪作。其內柱之分配,僅於當心間前後立內柱,次間不用,使梁架型成特殊結構。在當心間內柱與 山柱之間,施龐大之內額,而在次間與門楣間之柱上,自斗拱上安置向上斜起之梁,如巨大之昂尾,其中段即安於內額之上。前後兩大昂之尾 相抵 於平梁之下,加墊■頭以承托之。我國建築,歷來梁架結構均用平置構材,如此殿之用巨大斜材者,實不多見也。

(三)下寺正殿 殿廣七間深八架,其次梢間亦用類似之大昂式乳栿,其尾與斗拱相交承托於四椽栿下。正殿斗拱單杪單昂重拱計心造。各間均無補間鋪作。

(四)上寺前殿 民國二十年發現金版藏經之處,即此殿也。殿廣五間,深四間,單檐九脊頂,斗拱重昂重拱計心造;當心間用補間鋪作兩朵,次間一朵,梢間不用。其梁架結構亦有巨昂挑起,但用于山面中柱上以承托兩際構架。自藏經一部被竊後,其前面 門道已被縣府封砌。

(五)上寺後殿 平面廣五間,深四間,單檐九脊頂。因平面之近似方形,故正脊極短,形成奇特之外觀。斗拱亦重昂重拱計心造。內部梁架亦用巨昂挑起,但不若前舉數例之巨大;其位置則在山面中柱,以挑托山面上平榑。

廣勝寺諸殿堂均有用此巨昂之共同特徵。其斗拱闌額及普拍枋並斷面圓形之梁栿,均為元代之特徵。寺創始甚早, 唐代宗朝就原有塔院建立 伽藍。金代曾大修葺。元大德七年地震至延祐六年(公元1319年)重修。現在殿宇殆即延祐間所建也。上寺前部正中為 飛虹塔,明代重建,當於下文另述之。

資福寺 藏經樓 山西太谷縣城 內資福寺,創於金皇統間,其大殿前之藏經樓,則為元構,樓左右夾以 鐘鼓樓,成三樓並列之勢,樓本身兩層,每層各重檐,成為兩層四檐,外觀至為俊秀。其平座鋪作之上施椽作檐,尤為罕見。

永樂宮

永樂宮修建於元代,,施工期前後共110多年,才建成了這個規格宏大的道教宮殿式建築群。特別是宮殿內部的牆壁上,布滿了精心繪製的壁畫,其 藝術價值之高,數量之多,實屬世上罕見。來到山西,自然不能放過去永樂宮欣賞元代壁畫的機會。

永樂宮是典型的元代建築風格,粗大的斗拱層層疊疊地交錯着,四周的雕飾不多,比起明、清兩代的建築,顯得較為簡潔、明朗。幾個殿以南、北為中軸線,依次排列。[1]