劉雅紅檢視原始碼討論檢視歷史

| 劉雅紅 |

|

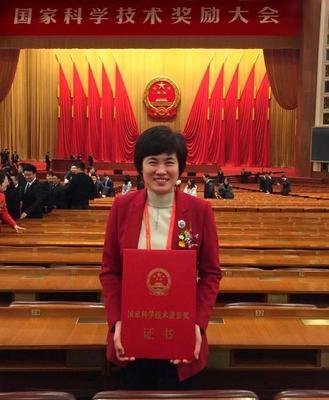

劉雅紅,女,漢族,1966年5月出生,黑龍江泰來人,華南農業大學獸醫藥理學與毒理學專業博士學位,教授,博士生導師[1]。1989年12月加入中國共產黨,1990年及1993年分別獲東北農業大學學士和碩士學位,1996年7月獲華南農業大學獸醫藥理學與毒理學專業博士學位,1996年7月留校任教,1997年9月至2001年2月期間先後在美國北卡羅來納州立大學獸醫學院和密歇根大學藥學院從事博士後研究,2003年晉升為教授。2011年獲得國家傑出青年科學基金資助 ,2011年受聘為廣東省"珠江學者"特聘教授。2020年1月10日,獲2019年度國家科技進步獎二等獎(第一完成人)[2]。

現任廣東省人大常委會副主任、黨組成員,華南農業大學黨委委員、黨委常委、副書記、校長[3]。

基本信息

人物說明----華南農業大學黨委副書記、校長

民 族 ---- 漢族

出生地點----黑龍江泰來

出生日期----1966年5月

國 籍 ---- 中國

職 業 ---- 教育科研管理工作者

主要成就----2011年獲得國家傑出青年科學基金獲得者。2011年受聘為廣東省"珠江學者"特聘教授,華南農業大學黨委副書記、校長

畢業院校----東北農業大學、華南農業大學

人物履歷

1990年07月東北農業大學獸醫本科畢業

1993年07月獲東北農業大學獸醫藥理學碩士學位

1996年07月獲華南農業大學獸醫藥理學與毒理學專業博士學位

1996年留校任教,1996年晉升為講師,1998年晉升為副教授,2003年晉升為教授

1997年09月至12月在美國北卡羅來納州立大學獸醫學院做訪問學者

2000年06月至2001年02月在美國密歇根大學藥學院從事博士後研究

2001年05月至2006年12月任農業部畜禽產品質量監督檢驗測試中心(廣州)常務副主任

2007年01月至2008年12月任華南農業大學獸醫學院副院長

2009年01月至2014年07月任華南農業大學獸醫學院院長

2014年07月至2018年12月任華南農業大學副校長

2018年12月任華南農業大學黨委副書記、校長

2022年01月任廣東省女科技工作者聯合會會長。

2023年01月至今廣東省人大常委會副主任

黨的二十大代表。

主管工作

主持學校行政工作。分管審計處。聯繫動物科學學院、材料與能源學院;聯繫中國民主促進會華南農業大學基層委員會。

人事任免

2023年1月16日,廣東省第十四屆人民代表大會第一次會議選舉劉雅紅(女)為副主任。

學術兼職

國家獸醫微生物耐藥性風險評估實驗室主任、國務院學位委員會學科評審組成員、農業農村部獸藥殘留與耐藥性控制專家委員會常務副主任、農業農村部新獸藥審評委員會委員、國家農產品質量安全風險評估專家委員會委員、中國畜牧獸醫學會獸醫藥理學與毒理學分會副理事長等。

| 劉雅紅 |

|

研究領域

獸醫病原微生物耐藥性研究、新獸藥研製和藥物安全性評價。

科學研究

科研項目

國際合作項目:質粒協助沙門菌的適應性及其機制研究(30520103918),2016-2020

國家傑出青年科學基金:獸醫藥理學與毒理學(31125026),2011-2015

教育部創新團隊發展計劃:獸用抗菌藥的安全性評價研究(IRT13063),2014-2017

國家自然科學基金-廣東省政府聯合基金:抗菌藥殘留對動物病原菌耐藥性產生和傳播的影響(U1201214),2013-2017

公益性行業科研專項:動物源病原菌耐藥性傳播機制研究(201203040),2012-2016

廣東省自然科學基金團隊項目:畜禽重要病原菌耐藥機制及防控技術研究(S2012030006590),2014-2018

廣東省產業聯盟科技項目:新型動物專用抗生素腸溶微囊製劑的研究(2012A020800004),2012-2016

研究成果

主持國家傑出青年科學基金、"十一五"科技支撐重點項目、國家自然科學基金-廣東省自然科學聯合基金、教育部創新團隊等各類科研項目40多項,發表文章70多篇,SCI收錄的文章50多篇。獲國家二類新獸藥證書1個,主譯國際專著《獸醫藥理學與治療學》,獲省部級以上科技獎勵5項。

2016年9月26日,劉雅紅教授團隊在持續的耐藥性監測中分離到一株同時耐受碳青黴烯類和粘菌素抗生素的"超級細菌",介導這兩類藥物的耐藥基因位於可轉移的質粒上,並且可以高效地轉移給其他的菌株,如果該質粒轉移給臨床致病菌,將會給人醫臨床的治療帶來巨大的挑戰。相關研究成果在Nature Microbiology(doi:10.1038/nmicrobiol.2016.176)在線發表。研究人員發現,這兩個質粒是通過IS26和nic的兩步重組才形成了雜合質粒。該攜帶雜合質粒的菌株十分穩定,在空白培養基上連續傳代也極少發生質粒丟失的現象,說明細菌一旦獲得該雜合質粒,將長時間保持對碳青黴烯類抗菌藥和粘菌素耐藥的能力。該研究揭示了細菌在進化過程中可以通過質粒的融合和重組形成多重耐藥質粒,研究中基於質粒序列特徵提出的質粒進化模型為後續研究類似的雜合質粒提供了可行的範本,同時闡明的質粒進化機制為有效制定"超級細菌"防控策略提供了可行的思路。

由劉雅紅教授帶領的科研團隊完成的成果"動物專用新型抗菌原料藥及製劑創製與應用"榮獲2019年度國家科學技術進步獎二等獎 ,該成果在國際上首次攻克了溶葡萄球菌酶的產業化難題,創新了動物專用抗菌藥沃尼妙林、頭孢喹肟和頭孢噻呋原料藥的合成技術和製劑工藝,達國際領先水平,實現了我國自主研發產品代替進口產品,並出口國際的目標。構建新模型指導科學用藥,開拓了獸藥評價的新方向。研發的產品大規模應用,市場占有率連年保持國內第一。該成果引領了我國獸藥研發方向,提升獸藥產業創新能力及國際競爭力,為我國養殖業的可持續發展做出重要貢獻。該成果的獲獎人還有吳連勇,黃青山,曾振靈,方炳虎,黃顯會,程雪嬌,孔梅,丁煥中,張曉會。

代表性論文

1. Sun J, Deng H, Li L, Chen MY, Yang QE, Liu YH*, Liao XP*. Antimicrob Agents Chemother 59:738-741, 2015.

2. Xiao X, Sun J, Yang T, Fang X, Wu D, Chen Y, Shi W,Liu YH*. Antimicrob Agents Chemother 59:3754-3760, 2015.

3. Fang LX, Sun J, Li L, Deng H, Huang T, Li X, Chen MY, Liao XP,Liu YH*. Int J Antimicrob Agents 46:209-213, 2015.

4. Zhao DH, Zhou YF, Yu Y, Shi W, Yang X, Xiao X, Deng H, Qiao GG, Fang BH, Liu YH*. Vet J 201:109-115, 2014.

5. Li L, Liao XP, Liu ZZ, Huang T, Li X, Sun J, Liu BT, Zhang Q, Liu YH*. Int J Antimicrob Agents 44:263-268, 2014.

6. Chen X, He L, Li Y, Zeng Z, Deng Y, Liu YH*, Liu JH*. Vet Microbiol 174:267-271, 2014.

7. Li L, Liao X, Yang Y, Sun J, Li L, Liu B, Ma J, Li X, Zhang Q, Liu YH*. J Antimicrob Chemother 68:2263-2268, 2013.

8. Yang SS, Sun J, Liao XP, Liu BT, Li L, Fang LX, Huang T, Liu YH*. J Antimicrob Chemother 68:1930-1932, 2013.

9. Liu BT, Wang XM, Liao XP, Sun J, Zhu HQ, Chen XY, Liu YH*. J Antimicrob Chemother 66:1638-1639, 2011.

10. Yue L, Jiang HX, Liao XP, Liu JH, Li SJ, Chen XY, Chen CX, Lu DH, Liu YH*. Vet Microbiol 132:414-420, 2008.

參考來源

- ↑ 劉雅紅 ,名人簡歷網

- ↑ 劉雅紅教授團隊喜獲國家科學技術進步獎二等獎 ,華南農業大學獸醫學院, 2020-01-11

- ↑ 自立自強服務國家農業發展——訪華南農業大學黨委副書記、校長劉雅紅代表 ,黨政機關網, 2022-10-22