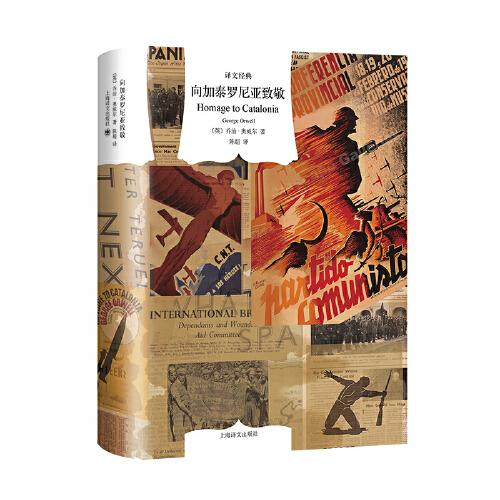

向加泰羅尼亞致敬檢視原始碼討論檢視歷史

|

作品簡介

★當「一九八四」遇見「喪鐘為誰而鳴」 ★喬治·奧威爾九死一生的西班牙內戰歷險記

★列選美國《國家評論》雜誌20世紀十大紀實作品

1936年12月,奧威爾懷着抗擊法西斯主義的熱情,奔赴西班牙的加泰羅尼亞地區,為共和政府而戰,旋即被派往阿拉貢前線。1937年5月,奧威爾被法西斯軍隊的狙擊手開槍擊中喉嚨,命懸一線。所幸大難不死的他被迫離開前線,回到巴塞羅那養傷。然而,奧威爾不知道的是,此時的後方,其實比槍林彈雨的前線更加兇險,因為就在看似平靜的首都街頭,一場你死我活的內部清洗正在醞釀之中。很快,奧威爾就將領悟一個令他終身難忘的道理:最大的危險不是前方敵人的子彈,而是背後「自己人」的槍口……

作者簡介

喬治·奧威爾(1903—1950),英國偉大的人道主義作家、新聞記者和社會評論家,傳世之作《一九八四》、《動物農場》膾炙人口,歷久彌新,被譽為「一代英國人的冷峻良心」。

原文摘錄

自從一九一四到一九一八年「爭取民主的戰爭」以來就存在着一種用心險惡的聲音。多年之後,這些共產黨人還在勸導好戰的工人:「民主」是資本主義的雅稱。先說「民主是個騙局」,然後再說「為民主而戰」,這並不是一種好的策略。 看得出人們都很滿足,充滿了希望。這裡沒有失業,生活成本非常低廉。你很少看到完全赤貧的人,除了吉卜賽人之外沒有乞丐。最重要的是,大家都對革命和未來懷着堅定的信念,感覺突然邁進了平等自由的時代。每個人都試着展現出人性化的行為,而不是資本主義機器里的零部件。

書評

1946年,奧威爾寫下了著名的宣言性文章《我為何寫作》,其中有這樣的話:「西班牙內戰和1936年至1937年間發生的事件改變了態勢,此後我就知道我的立場如何。1936年以來,我所寫的每一行嚴肅作品都是直接或間接反對極權主義,支持我所理解的民主社會主義。」這句話是我們理解這位作家及其作品的鑰匙,而要想更深入地了解西班牙內戰和1936年至1937年間發生的事件究竟如何對奧威爾產生了如此大的影響,成為他人生及寫作中的里程碑事件,便不可不讀一讀奧威爾的《向加泰羅尼亞致敬》。 西班牙內戰於1936年7月爆發,起因為西班牙的右翼勢力(佛朗哥成為其最高統帥,他是世界歷史上在位最久的法西斯獨裁者)發動叛亂,反抗民主選出的共和政府。西班牙內戰成為全歐洲意識形態戰場和第二次世界大戰的前奏。叛軍一方(又稱法西斯派)得到了已是法西斯國家的德國和意大利的全力支持,而英、法為自身利益而帶頭組織「不干涉委員會」,實行對西班牙政府武器禁運。在軍事上支持西班牙共和政府的只有蘇聯和墨西哥,但來自墨西哥的援助非常少,蘇聯以援助換得了對西班牙共和政府的最大控制,西班牙共產黨也因此成為左翼政府內舉足輕重的力量。另外,還有幾萬名國際志願者奔赴西班牙為保衛共和政府而戰,奧威爾就是其中一員。 奧威爾從來不是好戰者,然而在戰爭來臨時——儘管是外國的——他卻無法置身於外。一俟完成手頭《通往威岡碼頭之路》的寫作,他就決定赴西班牙參戰。他交往過的一位編輯記得他曾斬釘截鐵地說:「這種法西斯主義,總有得有人去撲滅。」在《向加泰羅尼亞致敬》中,他也這樣寫道:「如果你問我為什麼要參加民兵,我的回答是:『反抗法西斯主義』;如果你問我為什麼而戰,我的回答是:『為了人類共同的尊嚴。』」但是因為英國共產黨拒絕給奧威爾出具證明文件赴西班牙參戰,他只能轉而求助英國的獨立工黨,獨立工黨介紹他去巴塞羅那聯繫馬克思主義統一工人黨(簡稱馬統工黨,該黨主要在加泰羅尼亞地區影響較大)。奧威爾本來可以留在巴塞羅那寫報道,從事宣傳性工作,但是他決意上前線,只是未能加入在馬德里地區與政府軍並肩作戰的國際縱隊(由國際志願者組成),而是進了馬統工黨旗下的民兵組織。1936年12月26日他到達巴塞羅那,略事訓練後便隨民兵開赴阿拉貢前線。 應該說,奧威爾在前線的戰爭經歷是較為平淡的,幾個月時間裡,幾乎沒碰到真正的戰鬥,只是很英勇地參加了一次小型突襲行動。奧威爾也不掩其失望之情:「老實說,我在西班牙的這段日子裡,自始至終,幾乎沒碰到什麼真正的戰鬥……我對阿拉貢前線的沉默寂靜感到煩悶不已,我覺得自己沒有完成反法西斯的戰鬥任務。」不過他因為在巴塞羅納和獨立工黨旗下民兵部隊裡的經歷,對巴塞羅那出現的社會主義氛圍及馬統工黨民兵部隊裡民主、平等的生活產生了一定的好感。 見識政治風暴 但是當時的奧威爾在政治上比較天真,在他剛到西班牙以及隨後的一段時間裡,他對政治形勢既無興趣,也不甚了解,對左翼力量內部存在黨派鬥爭感到不可理解。在《向加泰羅尼亞致敬》中,他衝動地寫道:「我認為,大家都在拚死戰鬥,居然還分黨派,真是愚不可及」。他的一貫態度是:「我們幹嗎不放下政治方面的胡扯八道,繼續打好仗?」但就在奧威爾去了前線後不久,左翼內部的一場風暴即將來臨,風暴眼就在馬統工黨的根據地巴塞羅納。按照奧威爾後來的觀察,其實主要是無政府主義者和共產主義者之間進行的兩敗俱傷的鬥爭,而不是在與佛朗哥作戰。這場內部衝突的一方為全國勞工聯盟和與其為盟的馬統工黨,一方為加泰羅尼亞聯合社會黨里的共產黨人(據《西班牙的民主和內戰》,馬丁·布林克霍恩 著,上海譯文出版社2003年)。事件的導火索為政府命令上繳所有的武器,並決定以此建立一支「非政治的」武裝警察部隊,但不允許工會會員加入。1937年5月3日,政府決定接管由無政府主義者控制的電話局,隨即爆發巷戰,直到巴倫西亞的共和國政府派來的安全部隊恢復了巴塞羅那的秩序,而奧威爾因為休假,於4月26日從前線回到巴塞羅那,從而親歷了這場他所稱的「內戰中的內戰」。儘管他不是馬統工黨黨員,卻也參加了馬統工黨總部的保衛工作,在一幢樓頂放了幾天哨。 後來的事實讓奧威爾看出,這場衝突為巴倫西亞當局直接控制加泰羅尼亞提供了藉口,為瓦解民兵提供了藉口,為鎮壓馬統工黨提供了藉口。巴塞羅那的衝突結束後,奧威爾回到前線,5月20日在前沿陣地上被敵方狙擊手一槍擊中咽喉,但僥倖揀了一條命,但是等傷未全愈的他於6月20日回到巴塞羅那時,發現馬統工黨已被宣布為非法,其領導人被逮捕,警察也正在大肆搜捕該黨黨員,這一切證實了奧威爾的預感,即巴塞羅那的衝突一結束,一切責任就將全部落在馬統工黨的頭上了,它是力量最弱小的政黨,因而也是最適合不過的替罪羊。奧威爾有一兩位前線戰友被投入監獄,他自己也極有可能落入警察之手從而有生命之虞,幾十年後在西班牙發現的文件也證明了這一點。他曾晚上在被毀的樓房處睡了3個晚上,後來與妻子6月23日逃離西班牙,到了法國。 另外一場戰爭 但是讓奧威爾真正義憤填膺的是,在西班牙的共產黨以及親共產黨的媒體中,對巴塞羅那事件的全部責任都推給馬統工黨並將其「妖魔化」。在巴塞羅那,他看到過這樣的海報:一幅代表馬統工黨的漫畫人物,被撕開畫有錘子和鐮刀的假面具,露出了一副帶有納粹標誌的瘋狂而又醜惡的嘴臉。馬統工黨被稱為是由與法西斯結成聯盟的托派分子組成,是「佛朗哥第五縱隊」的成員。奧威爾所目擊的與法西斯軍戰鬥的戰士被誣為懦夫和叛徒。巴塞羅那事件被描述為馬統工黨一手策劃的暴亂,然而在事件經歷者奧威爾看來:「從一開始就值得注意的是,這一指控沒有任何證據支持,而只是權威腔調的斷言。」 然而那些報刊的說法不僅在西班牙廣為流傳,而且就連國際上的左派報刊也如此傳播。在現代政治生活中,這種對政敵,尤其是落敗了的政敵一方面殘酷鎮壓,一方面開動宣傳機器肆意抹黑的做法可謂司空見慣,奧威爾對這種不擇手段的醜陋行徑表現得出離憤怒。他認為自己了解真相,有責任澄清事實,這並非出於奧威爾的黨派私見。前面說過,奧威爾雖然加入了馬統工黨的民兵組織,卻並未加入該黨。該黨及其盟友無政府主義者執行的是較為激進的路線,包括強調自由和平等、工人掌權、實行農業集體化等,奧威爾對馬統工黨的路線有保留(「馬統工黨那種只顧眼前的短視政策和他們的宣傳之類,全都糟糕透頂」),經常在民兵中慷慨激昂地對之嚴厲批判,而相對贊成共產黨人的觀點,即團結所有與叛軍進行戰鬥的中間階層,畢竟最重要的事情是贏得戰爭。奧威爾承認任何政革派類型的政府都有理由把像馬統工黨那樣的政黨視為麻煩,但是他堅持認為那與直接的背叛變節完全是兩碼事。 於是奧威爾在死裡逃生離開西班牙後,又投入了另外一場戰爭,即為揭示真相和政治鬥爭犧牲品馬統工黨辯誣的工作,不僅寫了多篇文章,寫作《向加泰羅尼亞致敬》的初衷也是如此:「我剛好知道清白的人們受到了不實的指控,而在英國只有極少數人有條件知道這一點。如果我不曾為之憤怒,就可能永遠也不會寫出那本書。」(《我為何寫作》)《向加泰羅尼亞致敬》一方面是戰爭回憶錄,一方面又把許多篇幅用在澄清與馬統工黨有關的真相上。他更是不惜有損於全書結構,用了很長的一章為馬統工黨辯誣,其中引用了許多攻擊馬統工黨的報刊片斷,揭示其相互矛盾之處,從宣傳的迷霧中透視真相。

西班牙內戰中的經歷以及在這段時間形成的觀點為奧威爾以後的寫作打下了基礎,10年後他總結道:「過去全部十年中,我最想做的,就是將政治性寫作變成一種藝術,我的出發點總是有感於黨派偏見和不公……我想寫它,是因為有某種謊言我想揭穿,有些事實我想喚起人們的注意,我最初關心的,就是讓人們聽到我人意見。」讀了《向加泰羅尼亞致敬》,我們就不會奇怪他後來能寫出《動物農場》和《一九八四》這樣的力作。 「可能是有關西班牙內戰的最佳著作」 當然,讀者不要因此有了種印象,以為《向加泰羅尼亞致敬》不過是歷史或政論性書本而已。事實上,書中不少地方表現了作家奧威爾過人的描寫及觀察天賦。在描繪在前線的生活及一次突襲時,刻畫細微,令讀者有身臨其境之感。他用的是一種精簡而富於表現力的文學語言,也不時顯示出幽默感(例如對前線低劣武器裝備的調侃),一些細節上也表現出了人文主義精神(如一次左翼內部敵對人員主動與其的握手的描述)。從這本書里,我們還可以讀到,除了戰鬥中的勇敢,奧威爾身上也有幾分俠義精神,比如逃出西班牙前,他曾冒險營救被逮捕的戰友喬治·柯普,這種捨己為人的同袍之情令人感動。 奧威爾在西班牙內戰(1936—1939)尚未結束時的1938年4月就出版了這本書,一定程度上可以說是「急就章」。由於是從個人的經歷和及視角來寫這場戰爭,他謹慎地承認:「事實上很難準確地描述這場西班牙戰爭,因為我們缺少非宣傳性的文章。每一個人都要警惕我的記述中的偏見和錯誤。儘管如此,我已盡最大努力做到誠實。」這本書出版後先是遭到冷遇,在英國出版後12年才賣出600本,利潤還比不上奧威爾從這本書上拿到的預支版稅(150英鎊)。但是在奧威爾的這場追尋真相的戰爭中,他的確取得了最後的勝利。這本書一直在版,並被翻譯為多種文字,顯示出了長久的生命力。書評家稱它為奧威爾的最佳作品之一,「可能是有關西班牙內戰的最佳著作」;歷史家也承認它是經典的戰爭回憶錄。時至今日,單是在遙遠的中國大陸,如今已有了兩個譯本(首個譯本中國致公出版社2002年出版),看來奧威爾對西班牙內戰的記錄是有價值的,他為闡明真相所做的努力也並未白費,奧威爾泉下有知,應該感到欣慰。 [1]