安葬耶穌檢視原始碼討論檢視歷史

|

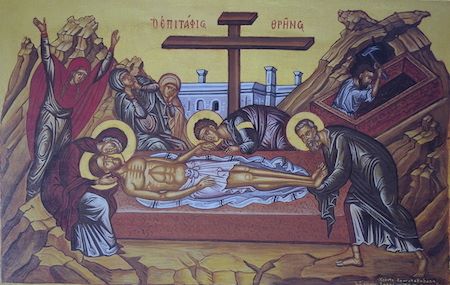

耶穌的安葬[1] ,是指聖經新約中在耶穌被釘十字架後對他屍體的安葬。

簡介

安葬耶穌,根據正典福音書的記載,他由亞利馬太的約瑟安葬在墓中。

如使徒保羅所說:「無論是死,是生,是天使,是掌權的,是有能的,是現在的事,是將來的事,是高處的,是低處的,是別的受造之物,都不能叫我們與上帝的愛隔絕;這愛是在我們的主基督耶穌裏的。」(羅馬書8:38-39)

聖經的敘述

最早提到耶穌安葬的是在保羅的一封信中,這是公元54年寫給哥林多人的信。[2]信中他提到自己所領受到的耶穌死亡和復活的消息(「基督照聖經所說,為我們的罪死了, 而且安葬了,又照聖經所說第三天復活了」)。

下一代的著作是在公元66年到95年之間的四個正典福音書,所有這些福音最後都以耶穌的逮捕、審判、被釘十字架、安葬和復活的詳細敘事結束。[3]:p.91 所有四本福音書都認為,在釘十字架那天晚上,亞利馬太的約瑟問彼拉多要來屍體。在彼拉多的批准下,他把屍體包在一塊亞麻布中,將其安放在墳墓里。

這四個福音的說法之間有明顯的差異,它記載了從最早的福音(《馬可福音》)到最後一個福音(《約翰福音》)的傳統演變。現代文獻往往認為福音的敘述是彼此矛盾的,並認為馬可福音描述的可能性更高。[4][5]

《馬可福音》

最早的福音書馬可福音寫於約70年,[6][7]書中寫到,亞利馬太的約瑟是猶太公會(這是判耶穌有罪的公會)的成員,他希望確保屍體的安葬符合猶太律法。根據律法,屍體不能夜間暴露在外。

他把身體放在一塊裹屍布上,放進岩石中挖出的墳墓里。[4]猶太歷史學家約瑟夫斯在一世紀後期寫作,他描述了猶太人認為這個律法如此重要,所以被釘在十字架上的罪犯屍體也必須在日落前下十字架、安葬。[8]

在這個福音記載中,亞利馬太的約瑟只需遵守律法所需的最低限度,將身體裹在布里,沒有提到給屍體清洗或受膏。這可能解釋了為什麼馬可福音在耶穌被釘十字架前提到一個故事:「有一個女人拿着一玉瓶至貴的真哪噠香膏來,打破玉瓶,把膏澆在耶穌的頭上。」(馬可福音14:3-9):因此,這個情節在耶穌死亡前已為其準備好安葬。[9]

《馬太福音》

馬太福音寫於85年或90年左右,它使用馬可福音作為參考。[10]在這個記載中,亞利馬太的約瑟沒有提到是公會的成員,而是耶穌的一個富有門徒。[11][12]

許多解讀者將這一點看作是福音書作者對亞利馬太的約瑟富裕支持者的微妙態度。

這個版本提到了一個更榮耀的安葬:「約瑟取了身體,用乾淨細麻布裹好, 安放在自己的新墳墓里,就是他鑿在磐石里的。」(馬太福音:27:59-60);它使用的詞是身體(soma)而不是屍體(ptoma)。[13]作者補充說,羅馬當局「封了石頭,將墳墓把守妥當」。這個添加的細節可能是回應當時的反對者,後者認為耶穌的追隨者偷了屍體。[14]

《路加福音》

馬可福音也是路加福音記載事件的來源。[15]和馬可福音描述的一樣,路加福音寫到,亞利馬太的約瑟是公會的成員,[16]並被描述為沒有同意關於耶穌的判決,將他描述為一個「素常盼望神國的人」,但沒有使用「追隨者」的字眼。[17]

《約翰福音》

成書最晚《約翰福音》在這一點上不同於《馬可福音》。它將亞利馬太的約瑟描述為門徒,給了耶穌一個榮耀的安葬。約翰說,亞利馬太的約瑟在安葬過程中得到了尼各底母的幫助,他「帶着沒藥和沉香約有一百斤前來。他們就照猶太人殯葬的規矩,把耶穌的身體用細麻布加上香料裹好了。」

歷史意義

N. T. Wright指出,安葬基督是最早福音傳統的一部分。[18] John A.T. Robinson說,耶穌在墳墓中安葬是關於耶穌最早的,得到很好見證的事實之一。[19]魯道夫·布爾特曼把這個基本故事描述為「一個歷史記載,它不會讓人覺得這是一個傳說。」[20]

然而,約翰·克羅森認為,耶穌的屍體掛在十字架上被狗吃掉了,所以沒有什麼可安葬的。[21]

馬丁·亨格爾(Martin Hengel)認為,耶穌作為一個死於可恥之死的犯罪分子,他的安葬並不光彩,這種觀點在學術文獻中被廣泛接受。[20]

神學意義

使徒保羅在哥林多前書15章第3-4節中提到耶穌的安葬:「我當日所領受又傳給你們的,第一就是:基督照聖經所說,為我們的罪死了, 而且安葬了,又照聖經所說第三天復活了。」這似乎是在保羅前已經存在的信條。[22]

《使徒信經》特別提到基督的安葬,它寫到,耶穌「被釘十字架、死亡、被安葬。」 海德堡要理問答問道「為什麼他被安葬?」,並給出了答案「他的安葬證明他真的死了。」[23]

《天主教教理》寫道:「這是聖周六的奧秘,這時基督躺在墳墓里,在實現了人的救恩、給整個宇宙帶來和平之後,神作出了一個偉大的安息」;「基督留在墓中的時刻連接了他在復活節前的被動狀態與他在今天榮耀復活的狀態。」[24]

藝術作品

安葬基督一直是藝術的流行主題,這在西歐十世紀發展起來的。它出現在基督生命的周期中,在「下十字架」或「哀悼基督」的階段之後;自從文藝復興以來,它有時與這些階段結合在一起。[25]

著名的個人作品包括:

讚美詩

The African-American spiritual Were you there? has the line "Were you there when they laid Him in the tomb?"[26] while the Christmas carol We Three Kings includes the verse:

Myrrh is mine, its bitter perfume

Breathes a life of gathering gloom;

Sorrowing, sighing, bleeding, dying,

Sealed in the stone cold tomb.

John Wilbur Chapman's hymn "One Day" interprets the burial of Christ by saying "Buried, He carried my sins far away."[27] In the Eastern Orthodox Church, the following troparion is sung on Holy Saturday:

The noble Joseph,

when he had taken down Thy most pure body from the tree,

wrapped it in fine linen and anointed it with spices,

and placed it in a new tomb.

參見

參考文獻

- ↑ 第一百六十九課- 耶穌的安葬,跟隨基督的腳蹤行

- ↑ Watson E. Mills, Acts and Pauline Writings, Mercer University Press 1997, page 175.

- ↑ Powell, Mark A. Introducing the New Testament.

- ↑ 4.0 4.1 Douglas R. A. Hare, Mark (Westminster John Knox Press, 1996) page 220.

- ↑ Maurice Casey, Jesus of Nazareth: An Independent Historian's Account of His Life and Teaching (Continuum, 2010) page 449.

- ↑ Witherington (2001), p. 31: 'from 66 to 70, and probably closer to the latter'

- ↑ Hooker (1991), p. 8: 'the Gospel is usually dated between AD 65 and 75.'

- ↑ James F. McGrath, "Burial of Jesus.

- ↑ McGrath, 2012, p.937

- ↑ Harrington (1991), p. 8.

- ↑ Daniel J. Harrington, The Gospel of Matthew (Liturgical Press, 1991) page 406.

- ↑ Donald Senior, The Passion of Jesus in the Gospel of Matthew (Liturgical Press, 1990) page 151.

- ↑ Donald Senior, The Passion of Jesus in the Gospel of Matthew (Liturgical Press, 1990) page 151-2.

- ↑ Harrington (1991), p. 407.

- ↑ Davies (2004), p. xii.

- ↑ N. T. Wright, Luke For Everyone (Westminster John Knox Press) page 286.

- ↑ Luke 23:50-54 - New International Version. Bible Gateway. [2017-02-21].

- ↑ Wright, N. T. The Challenge of Easter. 2009: 22.

- ↑ Robinson, John A.T. The human face of God. Philadelphia: Westminster Press. 1973: 131. ISBN 978-0-664-20970-4.

- ↑ 20.0 20.1 Magness, Jodi. Stone and Dung, Oil and Spit: Jewish Daily Life in the Time of Jesus. Eerdmans. 2011: 146.

- ↑ Crossan, John Dominic. Jesus: A Revolutionary Biography. 2009: 143.

- ↑ Hans Conzelmann, 1 Corinthians, translated James W. Leitch (Philadelphia: Fortress, 1969), 251.

- ↑ Heidelberg Catechism, Q & A 41.

- ↑ Catechism of the Catholic Church, 624-625 網際網路檔案館的存檔,存檔日期December 25, 2010,.

- ↑ G Schiller, Iconography of Christian Art, Vol.

- ↑ Cyberhymnal: Were You There? 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2011-10-07.

- ↑ Cyberhymnal: One Day 網際網路檔案館的存檔,存檔日期September 24, 2011,.