山亭柳·贈歌者檢視原始碼討論檢視歷史

| 山亭柳·贈歌者 |

|

|

作品名稱:山亭柳·贈歌者 創作年代:宋朝 文學體裁:詩 詞 作者:晏殊 |

山亭柳·贈歌者是北宋著名文學家、政治家晏殊作品之一。

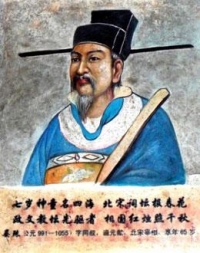

晏殊(991-1055)字同叔,著名詞人、詩人、散文家,漢族,北宋撫州府臨川城人(今屬江西進賢縣文港鎮沙河人),是撫州籍第一個宰相。晏殊與其第七子晏幾道(1037-1110),在當時北宋詞壇上,被稱為「大晏」和「小晏」。十四歲以神童入試,賜同進士出身,命為秘書省正字,遷太常寺奉禮郎、光祿寺丞、尚書戶部員外郎、太子舍人、翰林學士、左庶子,仁宗即位遷右諫議大夫兼侍讀學士加給事中,進禮部侍郎,拜樞密使、參知政事加尚書左丞,慶曆中拜集賢殿學士、同平章事兼樞密使、禮部刑部尚書、觀文殿大學士知永興軍、兵部尚書,封臨淄公,諡號元獻,世稱晏元獻。晏殊歷任要職,更兼提拔後進,如范仲淹、韓琦、歐陽修等,皆出其門。[1]

正文

家住西秦,賭博藝隨身。 花柳上,斗尖新。 偶學念奴聲調,有時高遏行雲。 蜀錦纏頭無數,不負辛勤。

數年來往咸京道,殘杯冷炙漫銷魂。 衷腸事,托何人? 若有知音見采,不辭遍唱陽春。 一曲當筵落淚,重掩羅巾。

作品賞析

全詞通過一個歌者年老色衰遭遺棄的悲慘命運,道出封建社會千千萬萬被玩弄、遭遺棄的歌女藝妓的共同心聲。上片通過描寫紅歌女年輕時的盛況,反襯出年老的失意。下片描寫歌女年老色衰後所遭逢的冷遇,抒發詞人對她的無限同情。

「家住西秦,賭博藝隨身。」是歌女的語氣自信而又自負。「家住西秦」是寫實,因為下面有「數年來往咸京道」的句子,歌女當是住陝西附近。這兩句是歌女述說自己的出身,自言具有多種浪漫的藝術技能,敢和人比賽競爭。「花柳上,斗尖新。偶學念奴聲調,有時高遏行雲」,仍然是歌女十分自負的口氣。「斗」、「尖」、「新」,合起來,這是歌女說自己多種藝術才能上敢和大家競賽,並且比別人高超,新穎獨創,絕不流俗。「偶學念奴聲調,有時高遏行雲」,是具體形象地夸述自己的才能如何。詞中歌女似乎自豪地訴說:我偶爾隨便一唱當年念奴曾經唱過的歌,能讓天上的行雲停住,聽我歌唱,足見我唱得有多麼美,多麼動聽。這幾句,當是失意時回憶當年得意情事所言,所以,每一句自負的話後面,都有一種反襯中的失意悲慨。自負的口氣,實是自負的不平。「蜀錦纏頭無數,不負辛勤」,寫當年得意之時,歌聲一發,令眾人傾倒,博得賞賜無數,不辜負自己多年的辛勞。

「數年來往咸京道,殘杯冷炙漫消魂」,是失意後淒涼冷落境遇的寫照。「殘杯冷炙」語本杜甫《贈韋左丞》詩:「騎驢十三載,旅食京華春。殘懷與冷炙,到處潛悲辛」,此處寫歌女境遇如此可悲,令人「消魂」。「衷腸事,托何人?」歌者因為封建社會女子沒有獨立的地位,盼望能找一個可以終生相托的人,盼望找到一個足以託身的所,可以安身立命,終生為之奉獻而不改變。「若有知音見采,不辭徧唱陽春」,仍是以歌女的口氣自述:假如有一個知我心的人「見采」,那麼我將唱盡高雅美好的《陽春白雪》的曲子,把一切最美好的東西都奉獻給他。這雖然是一個歌女的口吻,但又體現了一個中國舊知識分子、封建士大夫的報國之情。這裡的「若有知音見采」之「若有」是實無,也就是悲嘆找不到知音。「一曲當筵落淚,重掩羅巾」了。可以想象得出,這個歌女酒筵前唱歌,想起當年得意之時的滿堂彩聲,眼下卻這樣淒清冷落,不禁當即流下了眼淚。而當時這個筵席前,作者由歌女之悲哀,引起了自身遭貶受逐,客居外鄉的悲傷。晏殊所託喻的是歌女,而歌女內心即使有悲哀,眼中有淚水,也要「重掩羅巾」,不能讓人看到。每次感到悲哀,都要強作笑顏,其悲哀就更為深重了。

這首詞在《珠玉詞》中是別具一格的。從思想內容看,它一反以往流連酒歌的生活、相思離別的閒愁、風花雪月的吟詠,而是反映了一個被侮辱、被損害的歌女的不幸命運,具有較強的現實意義。從作品的風格來說,也一反以往的雍容華貴、閒雅圓融,而變得激越悲涼。這一轉變或許與作者罷相知外郡的境遇有關,雖則詞中沒有像白居易的《琵琶行》明寫「坐中泣下誰最多,江州司馬青衫濕,」但讀者仍可以看出作者借歌女之酒杯澆自己塊壘的寓意。而同時這首詞前面還加了一個「贈歌者」的題目,這在晏殊一貫並無標題的小詞中,也是一種例外。有些詩人詞人,喜歡把激動的感情明顯、直接、強烈地表現出來,喜歡把自己血淋淋的傷口展露給別人看。晏殊作為一個理性詞人、有了痛苦也不肯把血淋淋的傷門毫無遮掩地呈現給別人看,而是深藏起來。只借某一件情事曲折地表。所以這首詞表現出的激情和加一個「贈歌者」的題目這樣兩個例外,結合起來又表現了晏殊詞里一個值得注意的特色,即是迂迴地表達自己激動的不平的心情。[2]

作者簡介

晏殊,生於宋太宗淳化二年(991年),十四歲以神童入試,賜同進士出身,命為秘書省正字,官至右諫議大夫、集賢殿學士、同平章事兼樞密使、禮部刑部尚書、觀文殿大學士知永興軍、兵部尚書,宋仁宗至和二年(1055年)病逝於京中,封臨淄公,諡號元獻,世稱晏元獻。[3]

官至兵部尚書。在任興學校,延范仲淹以教生徒。召拜御史中丞,遷參知政事。再出知亳、陳州。又還朝為御史中丞、三司使。慶曆間拜宰相兼樞密使。慶曆四年(1044),為諫官論罷,歷知潁、陳、許、永興等州軍,後移河南,以病歸京師。生平喜詩酒,以文章得時譽,詩詞尤婉麗。[4]

晏殊生活儉樸。儘管早已顯貴,卻仍保持清廉、簡樸的作風。[5]

主要作品

《東都事略》說晏殊有文集240卷,《中興書目》作94卷,《文獻通考》載《臨川集》30卷,皆不傳。傳者惟《珠玉詞》3卷。汲古閣並為1卷,為《宋六十名家詞》之首集,計詞131首。有清人所輯《晏元獻遺文》行於世。[6]

晏殊一生寫了一萬多首詞,大部分已散失,僅存《珠玉詞》136首。 現代對晏殊詞集的整理有唐圭瓊《全宋詞晏殊詞》,吳林行《珠玉詞》,柏寒《二晏詞選》,王瑞臣、元心《珠玉詞筆注》,張草紉《二晏詞筆注》等;詩文方面主要見北京大學古文獻研究所編著的《全宋詩》(詩160首、殘句59句、存目3首),四川大學古籍整理研究所編著的《全宋文》(存散文53篇)。