斯金納箱檢視原始碼討論檢視歷史

|

斯金納箱是中國的一個科技名詞。

語言一發即逝,不留痕跡。當人類意識到需要把說出的話記下來時,就發明了文字[1]。在世界範圍內,曾經獨立形成的古老文字除我們的漢字外,還有埃及的聖書字、兩河流域的楔形文字、古印度的印章文字以及中美洲的瑪雅文[2]。後來,這些古老文字的命運各不相同,或因某種歷史原因而消亡,如瑪雅文;或因文字的根本變革而遭廢棄,如楔形文、聖書字,只漢字沿用至今,而且古今傳承的脈絡清晰可見,成了中華民族文化的良好載體。

名詞解釋

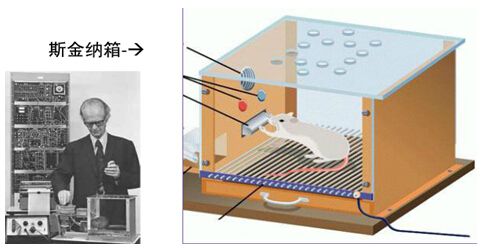

斯金納箱(Skinner box)是心理學實驗裝置。行為主義者斯金納1938年發明,並於動物操作條件作用實驗。其基本結構:在箱壁的一邊有一個可供按壓的槓桿(大多是一塊金屬板),在槓桿旁邊有一個承受食物的小盒緊靠着箱壁上的小孔,小孔外是食物釋放器,其中貯有顆粒形食物。動物在箱內按一下槓桿,即有一粒食物從小孔口落入小盒內,動物可取食。一隻白鼠禁食24小時後被放入箱內,開始它在箱內探索,偶爾按壓了槓桿,獲得食丸。白鼠開始可能並沒有注意到食物落下,但若干次重複後,就形成了壓杆取食的條件反射。以後稍有改進,如外包隔音箱,食物釋放裝置由程序控制等,可測試動物能否學會按三次槓桿以得到食物,或間隔一定時間按壓槓桿才能得到食物。對不同物種的動物,其設計稍有不同。該裝置實際是對桑代克迷箱的改進,後被用於研究動物學習能力和自我刺激與合作行為等心理學研究。現已採用電子線路,使用更方便。

創始人

斯金納(Burrhus Frederic Skinner,1904—1990)是新行為主義心理學的創始人之一。他1904年3月20日生於美國賓夕法尼亞州東北部的一個車站小鎮,在那裡他度過了他的童年和中學時代。出於對文學的興趣,他進入了漢密爾頓學院,主修英國文學。本來他想成為作家,畢業後從事寫作,但兩年後他便覺得「沒有什麼重要的事要說了」。於是他於1928年考入哈佛大學讀研究生,改修學心理學。1931年他獲得哲學博士學位。此後他相繼執教於明尼蘇達大學和印第安納大學。1947年他受聘重返哈佛大學,擔任學校心理系終身教授。

實驗理論

新行為主義學習理論—操作性條件反射

實驗內容

斯金納關於操作性條件反射作用的實驗,是在他設計的一種動物實驗儀器即著名的斯金納箱中進行的。箱內放進一隻白鼠或鴿子,並設一槓桿或鍵,箱子的構造儘可能排除一切外部刺激。動物在箱內可自由活動,當它壓槓桿或啄鍵時,就會有一團食物掉進箱子下方的盤中,動物就能吃到食物。箱外有一裝置記錄動物的動作。斯金納的實驗與巴甫洛夫的條件反射實驗的不同在於:(1)在斯金納箱中的被試動物可自由活動,而不是被綁在架子上;(2)被試動物的反應不是由已知的某種刺激物引起的,操作性行為(壓槓桿或啄鍵)是獲得強化刺激(食物)的手段;(3)反應不是唾液腺活動,而是骨骼肌活動;(4)實驗的目的不是揭示大腦皮層活動的規律,而是為了表明刺激與反應的關係,從而有效地控制有機體的行為。

操作性條件反射這一概念,是斯金納新行為主義學習理論的核心。斯金納把行為分成兩類:一類是應答性行為,這是由已知的刺激引起的反應;另一類是操作性行為,是有機體自身發出的反應,與任何已知刺激物無關。與這兩類行為相應,斯金納把條件反射也分為兩類。與應答性行為相應的是應答性反射,稱為S(刺激)型(S型名稱來自英文 Stimulation);與操作性行為相應的是操作性反射,稱為R(反應)型(R型名稱來自英文Reaction)。S型條件反射是強化與刺激直接關聯,R 型條件反射是強化與反應直接關聯。斯金納認為,人類行為主要是由操作性反射構成的操作性行為,操作性行為是作用於環境而產生結果的行為。在學習情境中,操作性行為更有代表性。斯金納很重視R型條件反射,因為這種反射可以塑造新行為,在學習過程中尤為重要。

實驗1:將一隻很餓的小白鼠放入一個有按鈕的箱中,每次按下按鈕,則掉落食物。

參考文獻

- ↑ 漢語是什麼語言,其本質是什麼?,搜狐,2020-10-19

- ↑ 精美絕倫的藝術瑪雅文字,搜狐,2021-12-26