有關大禹的傳說檢視原始碼討論檢視歷史

| 有關大禹的傳說 |

|

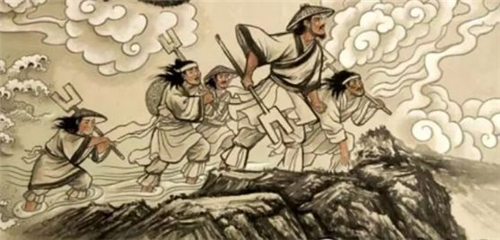

有關大禹的傳說大禹是夏朝的第一任君王,關於大禹的傳說事跡,就得說說他的奇特的出生、大禹治水、擔任部落聯盟首領和兒子廢除禪讓制。[1]

奇特的出生

談起大禹的出世,一定得談談他的母親鯀。

據說,堯時代,發生了特大洪水,要請各個部落首長推薦可以治理水患的人才,大家都推薦經常發洪水的黃河中游的部落首長鯀。但是,要不喜歡鯀,說「鯀負命毀族,不可。」所謂「負命毀族」就是經常違抗堯的命令,毀壞堯的族人。可見鯀所在的部族和堯所在的部族疆域挨在一起,兩個部族經常爭奪地盤。在四個最大部族的一致要求之下,堯不得不起用鯀治理洪水。

鯀的任務是治理天下的洪水,至於各個部族的洪水。則是自己治理,但是,要服從鯀治理天下的洪水,但是,很多部族不聽號令,各自為政,治理洪水很多年,效果不甚理想。《山海經.海內經》說:「洪水滔天。鯀竊帝之息壤以堙洪水,不待帝命。帝令祝融殺鯀於羽郊。」鯀這個人想到源頭在堯的身上,於是,沒有徵得堯的同意,把堯的「息壤」撤下來治理河道。什麼是「息壤」?《山海經.海內經》郭璞注引《開筮》說:「滔滔洪水,無所止極,伯鯀乃以息石息壤,以填洪水。」就是今天我們治理洪水經常用的編織袋裝砂石泥土,哪裡需要,就搬到哪裡裝填。堯大怒,命令劊子手殺死了鯀。「羽郊」大約在今天的山東境內,屈原《天問》曾說:「鴟龜曳銜,鯀何聽焉?順欲成功,帝何刑焉?」可見馬上就要成功了,堯為了本部族的私利,使得治水功虧一簣。

其時,鯀已經懷上了禹,並且快要分娩了,堯還是殘忍地殺死了鯀。《路史後記》說:「屠副而生禹」,意思就是鯀已經被殺了,夏的族人剖開鯀的肚子,生下了大禹。

多數史書都說鯀是大禹的父親,男人怎麼能夠懷孩子呢,所以,大夏這個部族當時還處於母系氏族晚期。

大禹治水

大禹,是中國歷史上的一個重要人物,由他所創立的夏王朝是中國歷史上的第一個王朝,夏、商、周三代之首。雖然夏王朝只是一種部落聯盟,和秦、漢以後中央集權的專制王朝大不相同,總算已具備了國家形式,使得中國歷史從傳說時代進入信史時代。大禹治水,又是中國歷史上的一件大事。雖然世界上許多民族都有關於洪水的傳說,但是中華大地上的洪水為患一定特別嚴重,所以才產生了「洪水猛獸」的成語,認為洪水比猛獸更為可怕。大禹治理水患,讓大家安居樂業,得到了許多部落的共同擁戴,繼舜而成為部落聯盟的領袖。

在考古工作中,雖然至今還沒有發現夏王朝的直接史料,但是結合古代文獻和考古發現來考慮,許多學者都認為二里頭第一、二期古文化遺址當是夏朝文化的遺留。在距今4200年以前,中原已經建立起一個具有國家規模的夏王朝,這是不成問題的;這個王朝的領袖是一位善於治水的大禹,他主要以治水之功獲得領袖地位,創業垂統,這也是不成問題的。但是在大禹這個人,治水這件事上,近年來卻產生了許多複雜分歧的看法,很難統一起來。不同的看法可以大致分為兩類:一是傳統的說法,二是新說。

關於大禹本人,傳統的說法是:大禹出身於華夏族群(根據是「夏為中國之人」),他出生的地方是四川西部(根據是「禹興於西羌」)。新說是:大禹出身於古越人(百越族群),在中原民族大融合的時代,是從東南地區帶着南方農業文化的某些優勢進入中原爭得領袖地位的。距今六七千年的浙江河姆渡、湖南城頭山古文化遺址的發現,都對新說作了有力的支持。所謂「夏為中國之人」是周朝以後才產生的說法,周朝以前,夏人活動的許多史跡實際上都在東方。與大禹有關的古蹟,更是集中於東南地區。「禹興於西羌」一語是司馬遷說的,那是指禹後來到西方的發展而言,並不是「禹始生於西羌」。通過一些出土文物的比較,我們不難看出,作為夏王朝國家重器的鼎、鉞和許多玉器都來源於東南的古越人地區。

至於大禹治水治的是哪條「水」,如何治法?傳統的說法似有誇大之處。傳說中的龍門,在陝西韓城與山西河津之間,黃河至此,兩岸峭壁陡立,十分險要,相傳這裡是大禹鑿開的,所以龍門又稱禹門口。但按夏朝的施工技術水平,絕對完成不了這麼大的工程。又傳說大禹根據不同的水系,劃天下(全國)為九州,其實夏朝初期的疆域絕沒有如此之大。許多傳說,都不免互相矛盾,難以自圓其說。

新說是:大禹治水,治的並不是滔滔的長江、黃河之水,那時的洪水實在是海侵,就是海平面上升,海水倒灌到陸地上來。這是世界性的,所以許多民族都有被洪水所淹的傳說。洪水退後,地面一片淤泥,不加以治理,就不便耕種。大禹所治理的,正是這種田間水渠的管理。這和孔子所說的「盡力乎溝洫」是大致符合的。《孟子.滕文公》中說:「當堯之時,洪水橫流,泛濫於天下。」「當堯之時,水逆行,泛濫於中國。」中華大地上的江河,大都是發源於西部,滾滾東流。不論水大水小,都不會是「橫流」、「逆行」,只有在海侵時,海水由東向西倒灌,才會出現「橫流」、「逆行」的現象。

傳統的說法是:舜命鯀治水,鯀只懂得堙、填之法,失敗後為舜所殺。鯀之子禹接受父親治水失敗的教訓,改用疏導之法,終於成功。史實並不如此簡單,鯀也不會如此之笨。失敗或者成功總是由多種因素所造成,《國語》等古籍就說過大禹治水也是用的堙、填之法,如「堙洪水」、「以息土填洪水」。直到戰國時代,《墨子》書中才稱大禹治水常用疏導之法。從大禹時代到戰國時代,相距一千多年,我們先民治水的方法必然一再改進,有了不少成就。傳統的說法實際上是把這一千多年中前前後後許多治水的功績都歸功於大禹一人,對歷史作了誇大。

作為一位出身百越族群能夠北上中原發展的部落聯盟領袖人物的大禹,他的才能當然不限於治水,在使用青銅器發展生產,建立國家制度,對外用兵(擊退苗蠻族群的進攻)等等方面,也有不少的功績,但是後人紀念他與崇拜他,卻選擇了他的主要功績——治水,這是不難理解的。作為一位農業社會的領袖人物,首先應該關心與致力的就是國計民生,農業生產。這一件大事辦不好,別的事辦得再好也不行。現在距離大禹時代已有4000多年,我們還難以根治水患,每年還得為防洪而擔心,幾千年前的先民,對於這位為了治水「勞身焦思,居外十三年,過家門不敢入」的大禹的感激與崇敬,也就可想而知。至於他當時領導群眾興修水利,限於客觀條件,限於生產力發展的水平,只能一點一滴地去做,不可能出現甚麼奇蹟,所以會長達13年之久。後人為了紀念他,把他身後的許多治水功績也算在他的頭上,這也容易理解。這才是大禹治水的事跡越傳越多越傳越大的真實經過。

擔任部落聯盟首領

大禹治水成功,大家推舉他擔任部落聯盟的副首領,輔佐舜。過了十七年,舜逝世,大禹想讓給舜的兒子商均,但是,人們更加推崇大禹,以為非大禹他們不予接受。於是,大禹才繼承舜的位置,為大家服務。

大禹學習前輩堯舜的做法,舉薦皋陶做部落聯盟的副長官,不久,皋陶去世,然後又舉薦益擔任副首長。 大禹在位時期沒有多少事情可說,傳說他巡狩到了塗山,大會九州諸侯,命令大家貢獻青銅,然後鑄造九鼎,每一個鼎象徵一個州。於是,以後九州象徵天下,九鼎象徵掌握九州統治權。

兒子廢除禪讓制

大禹死後,本來應該益擔任部落聯盟首領的,但是,大禹的巨大功績使大夏部落迅速膨脹,實力已經超出了所有部落,終於凌駕於整個部落聯盟之上。於是,傳說中的夏王朝誕生了。[2]