渾儀

| 渾儀 |

|

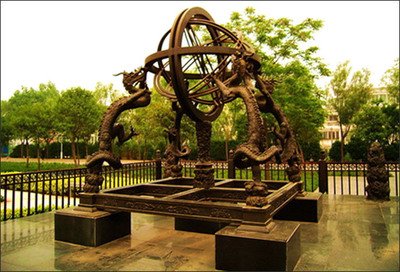

渾儀 是中國古代的一種天文觀測儀器,是以渾天說為理論基礎製造的、由相應天球坐標系各基本圈的環規及瞄準器構成的古代天文測量天體的儀器。在古代,「渾」字含有圓球的意思。古人認為天是圓的,形狀像蛋殼,出現在天上的星星是鑲嵌在蛋殼上的彈丸,地球則是蛋黃,人們在這個蛋黃上測量日月星辰的位置,因此,把這種觀測 天體位置的儀器叫做渾儀。

基本信息

中文名 渾儀 [1]

別 名 璿璣玉衡、璣衡

儀器用途 天文觀測

理論背景 渾天說

地 區 中國

地 點 紫金山天文台

理論背景

「渾天說是中國古代的一種重要宇宙理論,東漢天文學家張衡在其著作《渾天儀注》中認為:"渾天如雞子,天體圓如蛋丸,地如雞中黃",天內充滿了水,天靠氣支撐着,地則浮在水面上。渾儀和渾象是反映渾天說的儀器,即是"物化"和"渾天說"。渾象的構造是一個大圓球上刻畫或鑲嵌星宿、赤道、黃道、恆隱圈、恆顯圈等,類似天球儀。

主要構成

四游儀就是最早的這種結構。一個雙重的圓環,把窺管夾在中間,窺管可以在這個雙環里滑動,只要在這個雙環平面內的任何方向都可以看到。這個雙環可以繞兩個支點轉動,雙環所在的平面可以掃過全天球,藉助雙環的旋轉和窺管本身的移動,就可以「以一管窺全天了」!

除了四游儀和窺管外,渾儀的其它部分就是代表各種天文意義的環圈坐標和支撐結構。一般來說,有地平圈,代表地平面,有子午環代表經過天頂南北方向的環;有赤道環、黃道環、白道環等。所以,渾儀就是用來給肉眼所能看見的天體測定坐標的儀器。

明制渾儀不僅是一架古老精密的科學儀器,而且也是一件精美絕倫的藝術珍品。它由四龍柱、一雲柱支撐,四角台則以四雲山裝飾,造型緊湊協調,渾然天成。請注意渾儀底盤的溝槽,這是用來注水的,其作用相當於現在的水平儀。[1]

歷史發展

中國渾儀的發明大約是在公元前四世紀至公元前一世紀之間,史籍記載渾儀的製造始於漢落下閎。

落下閎製造的渾儀觀測天象,測定了二十八宿的距度、五大行星的運動情況等等,為制定《太初曆》取得了第一手資料。

我國古代的渾儀在此基礎上經過幾次改進。

第一次 在東漢,傅安和賈逵給渾儀增加了黃道環,因為黃道和赤道有一個23度多的交角,加了黃道環可以更方便的測量太陽的位置。後來又有人加了地平環和子午環,渾儀就完整了。

第二次 在唐代初年。李淳風把渾儀由兩重改為三重,之前的渾儀分為兩層,外層為六合儀,包括地平環,子午環和赤道環,是固定的。內層為四游儀,包括赤經環和窺管,能夠旋轉,用於對天體目標觀測。李淳風在兩層中間增加了三辰儀,三辰是什麼呢?三辰就是日月星,三辰儀就是三個相交的圓環構成,分別為黃道環,白道環和赤道環,對應太陽、月亮和恆星的位置,三辰儀可以繞着極軸在六合儀里旋轉,四游儀又可以在三辰儀里旋轉。

第三次 多重環結構的渾儀雖是一傑出的創造,在天文學史上也起過重要的作用,但其自身也存在着兩大缺陷。一是要把這麼多的圓環組裝得中心都相重合,十分困難,因而易產生中心差,造成觀測的偏差。二是每個環都會遮蔽一定的天區,環數越多,遮蔽的天區也越大,這就妨礙觀測,降低使用效率。為解決這兩個缺陷,從北宋起即開始探索渾儀的簡化途徑。沈括由兩個方面進行改革,一是取消白道環,藉助數學方法來推算月亮的位置;二是改變一些環的位置,使遮蔽的天區儘量減少。

到了元朝,郭守敬對渾儀進行了大膽的創新改革,拆除了層層相套的圓環,取消了黃道環,並在儀器上加設了正方案,這便是他創製的簡儀。

參考來源