社會動盪的魏晉南北朝:說說形形色色的人生觀檢視原始碼討論檢視歷史

| 魏晉時期 |

|

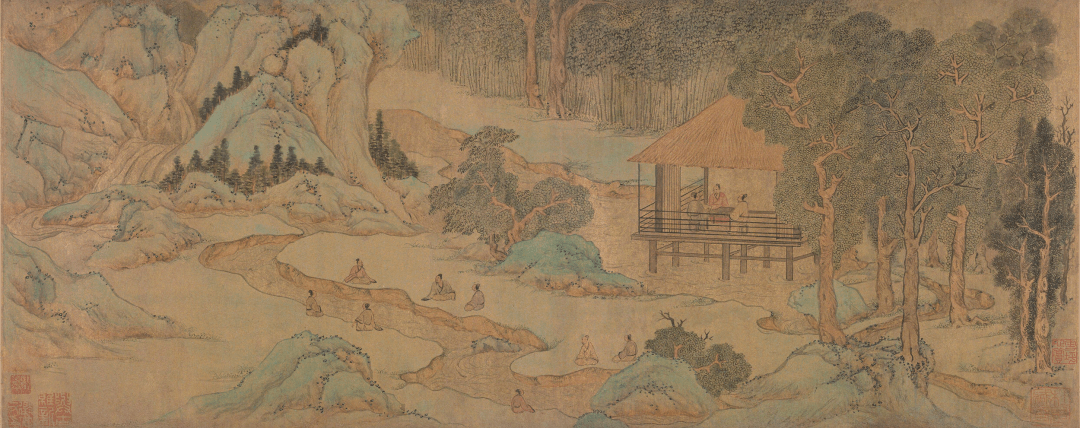

社會動盪的魏晉南北朝:說說形形色色的人生觀晉南北朝時期社會動盪,老莊盛行,佛教弘傳,兩漢以來固守的「明經行修」的道德規範受到挑戰,人們開始對自我價值、生命意義做重新的估價,而新的社會道德準則又尚未形成,所以在人生觀上尤其表現得紛錯舛亂、多彩多姿、形形色色。[1]

今天,與大家分享魏晉南北朝時期具有代表性的幾種社會思潮,看看古人思考人生的方式與我們現代人有哪些不同之處。

悲人生之短促,嘆功業之未成

這一主題的代表性人物非曹操莫屬。他用實際行動踐行着生命不息、奮鬥不止的人生哲學。這一點,從他的詩詞作品中亦可見一斑。

曹操的《短歌行》云:「對酒當歌,人生幾何。譬如朝露,去日苦多。慨當以慷,憂思難忘,何以解憂,唯有杜康。……山不厭高,水不厭深。周公吐哺,天下歸心。」

在《度關山》中,他寫道:「天地間,人為貴,立君牧民,為之軌則。」

「天地間,人為貴」可以看做是漢魏之際人生自覺的第一聲吶喊,更是對漢代忠孝名節高於生命觀念的大膽否定,而悲人生之短促,嘆功業之未成成為該時代的主旋律。

生命的忽逝,功業之未竟,是這個時代詩的主題,也是人生的主題。正是這種人生觀念的更新,帶來了詩的清新和風骨文學的鑄成。

酒與藥

酒、藥是兩晉士族的一種時尚、一種風流。兩晉對酒、藥又各有側重,大致說來,西晉是尚酒的時代,東晉是尚藥的時代。

西晉一代,皇帝飲酒,大臣亦飲酒,在官的飲酒,下野的也飲酒,席中有酒,詩中有酒,朝堂有酒,竹林之中也有酒。

眾所周知的文人墨客,如建安七子、竹林七賢,大多喜歡談佛論道,這些場合都少不了酒,以文會友、以酒會友更是當時的流行風尚。

東晉士族中服藥是很普遍的,藥多為五食散,為了追求長生不老而去官的、棄家的、隱逸的很多。

《晉書·哀帝紀》載:「帝雅好黃老,斷谷,服食過多餌長生藥,遂中毒,不識萬機,崇德太后復臨朝攝政。」

東晉葛洪《抱朴子·內篇》里系統論證了服藥可致長生的道理,可見葛洪的長生理論有深厚的社會基礎。

酒與藥,看似不太搭邊的兩種事物背後,既是對生命的一種認識,也是生命的一種迷茫。

縱情放意的人生觀

兩晉之際的《列子》中關於人生的態度和看法,在很大程度上代表了貴遊子弟頹廢和放縱的情緒。

魏晉之際是士人們整體自覺的時代,阮籍、嵇康及「竹林七賢」是這場運動的先驅。

史書記載,嵇康「身長七尺八寸,美詞氣,有章儀…」換到現在,就是身高180以上,帥氣瀟灑的型男一枚。

當時的上流風氣是崇尚男人的陰柔之氣,而嵇康從來不修飾自己,經常十天半個月不梳洗打扮,再加上小時候就失去了父親沒人管,放縱之心一刻也沒消停過。

同一時期人們的種種怪異行為,是對當時虛假禮儀的不滿、蔑視和抗爭,他們追求的是一種「全真」。但其後在元康時期貴遊子弟的行為則是一種完全的「放縱」。

《楊朱》提出要人們只求「豐屋美服,厚味姣色」,這是一種典型的縱情、消極的人生,是以個人感官為滿足的價值觀和人生觀。《楊朱》也嘆人生之短,他說:「百年者,壽之大齊,千無一焉。」但他嘆人生之短,是告訴人們要恣情縱慾,這同曹操須抓緊時間建功立業的進取心態迥然不同。

隱游遁世的追求

隱游遁世,不始於魏晉,但魏晉的隱逸遁世殊為不同。兩晉許多隱逸者大多數是政治上的得意者,他們隱逸是為了「逐魚鳥林草」,調神養色。

正史單獨為隱逸者列傳,始於《後漢書》,《後漢書》有《逸民傳》。傳中所列隱逸者,或是政治上不得志者,或是標榜其志操者,他們中間大都為「眾望所歸」,即所謂「舉逸民而天下歸心者也」,而東晉戴逵罵元康時的遁逸之人是「好遁跡而不求其本」。

唯錢是求的錢神觀

魏晉以來上層仕貴貪得無厭、視錢如命,是另一類人生觀。聯繫晉人比財鬥富、賣杏鑿核的現象,它又代表了一個群體。

晉武帝時成公綏的《錢神論》,對這種人生觀是一個十分形象的描述和披露。

《錢神論》云:「路中紛紛,行人悠悠,載馳載驅,唯錢是求。朱衣素帶,當途之士,愛我家兄,皆無能己,執我之手,托分終始,不計優劣,不論能否,賓客輻湊,門常如市。諺曰:『錢無耳,何可暗使!』豈虛也哉?」(《太平御覽·資產部·錢下》)

魯褒又作《錢神論》。《晉書·魯褒傳》載:「錢之為體,有乾坤之象。內則其方,外則其圓。其積如山,其流如川。動靜有時,行藏有節。市井便易,不患耗折。難折象壽,不匱象道。故能長久,為世神寶。親之如兄,字曰孔方。」「由此論之,謂為神物。無德而尊,無勢而熱。排金門,而入紫闥。危可使安,死可使活。貴可使賤,生可使殺。是故忿爭非錢不勝,幽滯非錢不拔,怨仇非錢不解,令問非錢不發。」

佛教的虛幻世界

佛經說:在菩提樹下開悟的釋迦牟尼,看到這個世界上一切眾生都在六道輪迴的生死大海中升沉,不覺生起無比的大悲心。

晉、宋間的詩人陶淵明在《神釋》詩中寫道:「立善常所欣,誰當為汝譽?甚念傷吾生,正宜委運去。縱浪大化中,不喜亦不懼。應盡更須盡,無復我思慮。」

甚至儒學色彩極濃的顏之推在《顏氏家訓》告誡他的子孫中談到,若不能出家,「當兼修戒行,留心誦讀,以為來世津梁」。反映了佛教對當時人們人生觀的影響。

佛教給人們指示的極樂世界,對生活在戰爭恐懼、窮困、飢役中的下層人民看來,是個富有無限誘惑力的世界,對那些困惑、迷茫的士人們來說這是一種精神上的慰藉。

上述種種人生觀,作為一種個體意識而言,其每種意識在每個朝代都可以找到,但作為一個群體意識出現,則是其他任何朝代都沒有的。無論「唯酒是務」者也好,「唯錢是求」者也好,還是把希望寄寓來世者也好,都是那個社會世態的一種折射,是對生命意義再審定,是人生價值再認識中的一種困惑和異態。[2]