圆山遗址查看源代码讨论查看历史

圆山遗址 |

|---|

|

圆山遗址位于台湾台北市中山区圆山西边(台北盆地西边)缓坡,面积约有2.7公顷,为全台湾最珍贵的史前遗址之一,也是罕见的多文化层遗址,也称圆山贝冢。依照国际通行办法,从圆山遗址发现的新石器时代人类活动纪录统称圆山文化,也称贝冢文化,该文化存在时间则约在西元前3300年至西元前2500年。

经1897年、1953年陆续出现的考古证据显示,该遗址主要有两个文化层,上层为圆山文化,下层则为粗绳纹陶文化,1990年代之后,该遗址更辨认出大坌坑文化、植物园文化、十三行文化等不同时期的史前文化内涵。

1988年4月25日,中华民国内政部宣告圆山遗址为国家第一级古迹,并积极规划圆山史迹公园。2006年5月1日行政院文化建设委员会重新指定圆山遗址为国定遗址。(公告文号:文资筹研字第09500017951号)

历史

圆山,古名圆山仔(今台湾闽南语尚沿用)。位于台湾台北市士林/大直间,为基隆河南岸的独立小山丘,标高约36公尺,面积则约有数公顷。史前时代,台北为一咸淡水交接的大湖泊时,圆山即为一小岛屿。自1896年至1999年多次考古发掘后,发现圆山遗址为台湾罕见的多文化层遗址。该遗址至少包含了汉人文化、十三行文化、植物园文化、圆山文化、细绳纹陶文化、大坌坑文化和先陶文化。依照国际通行的办法,以最接近遗址的现代村落为该遗址命名的原则,因此将其遗址命名为“圆山遗址”。又将最先发现的遗址名称为该文化命名的原则,将其首先发现的史前人类活动纪录命名为“圆山文化”。

圆山遗址的发掘过程如下:

- 1896年:台湾日治时期开始第二年,受台湾总督府之托,东京帝国大学派出动物学、植物学、地质学及人类学四门学科专家到台湾展开综合调查。

- 1897年:伊能嘉矩与宫村荣一于台北圆山的西麓发现无数贝壳。该数量颇钜的贝壳残骸,据两学者推断应为史前时代人类食用贝类后所遗留,故称“圆山贝冢”。之后两学者还陆续于当地发现石、玉、陶、骨角器及墓葬等物,并确认台北仍为大湖的史前时代,圆山为有人类居住的小岛。

- 1918年:临济护国禅寺因扩大学寮,铲削圆山西侧大片斜坡,意外出土一只巨大,约两个人高的人造砥石。经考证,为史前人类用来磨石器的用具。

- 1923年:台湾总督府医学专门学校教授宫原敦自资为砥石建造乙座保护亭,并买下部分土地,并将两者捐赠台北市以为永久保管。

- 1935年:台湾总督府指定其中的大砥石与圆山贝冢为“史迹”。

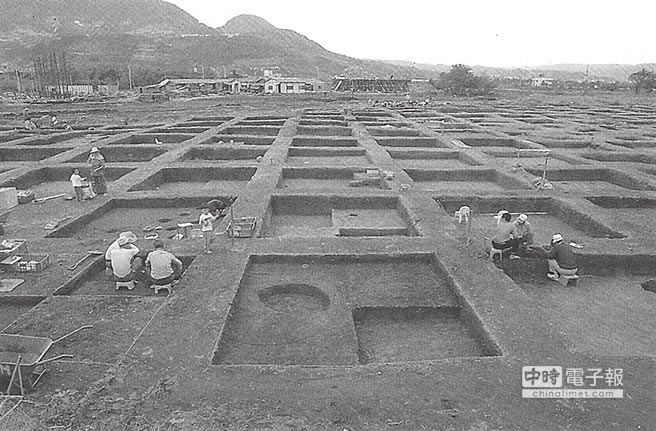

- 1928年至1945年:台北帝国大学成立“土俗人种学讲座”,于圆山进行台湾首次进行有组织及规模的考古挖掘。

- 1953年-1954年:台大考古学教授石璋如率领考古学系师生于圆山西北山麓进行系统发掘,经过两次挖掘,确定遗址具有绳纹陶与圆山两个文化层

- 1964年:台湾大学考古人类学系与美国耶鲁大学合作,由张光直主持,圆山遗迹连同大坌坑遗迹进行碳-14测试。

- 1986年-1987年:台湾大学人类学系教授连照美及黄士强分别发掘更多原始文化层文物及贝冢多处。

- 1987年:圆山遗址附近兴建圆山儿童育乐中心,并后来于该中心的昨日世界区域设置圆山史迹展示馆。

- 1988年:中华民国内政部将圆山遗址指定为国家第一级古迹。

- 1991年:台北市于整建中山桥时,于圆山附近挖出许多遗物,经辨认,应属于先陶文化、植物园文化与十三行文化遗迹。

- 1995年:台湾大学建筑与城乡研究所规划设计圆山遗址为圆山史迹公园,面积约2.7公顷。

- 1999年:确认先前发现的绳纹陶文化为大坌坑文化与讯塘埔文化。

圆山文化

圆山遗址出土的考古学史前文化由晚至早包含十三行文化、植物园文化、圆山文化、细绳纹陶文化和大坌坑文化,文化层的分布为“垂直性重叠”,也就是于同一地点,依挖掘深度而可发现不同文化层遗留。

圆山文化的年代大约是距今3000年至距今2000年前,这是继台湾大坌坑文化及细绳纹陶文化之后,于台北盆地北侧的发展的史前文化。圆山文化的遗留分布于现今圆山、芝山岩、关渡、八里区大坌坑、五股区慈法宫、中和区等地。大致区域为淡水河两岸及新店溪下游的河岸阶地,并可能沿著基隆河河谷分布到基隆港口附近的海岸平原。根据1964年开始的陆续碳十四测试,该文化年代可能存在时间约在距今3000年至距今2000年,时间持续1000年左右。圆山文化因地形等因素,文化相貌改变很少。

贝冢为该遗址或圆山文化的最大特色,保存大量食用后的贝壳、兽骨、鱼骨及各类陶、石、骨角器,其中已被鉴定的贝壳种类包括田螺(Viviparus sp.)、网蜷(拟黑螺属,Melanoides sp.)、牡蛎(Ostrea sp.)、钟螺(Trochus sp.)和织纹螺(Nassarius sp.)等[1],目前网路上各类资料流传的其他贝壳则。

这些种类多半属于半淡半咸水性的贝类,可验证圆山时期台北湖为一咸淡水交杂湖泊。又依贝冢所保存下来食物残渣推测,当时代人已知饲养家畜,能种植稻米等种子植物,且熟习狩猎和捞部河湖甚至海洋中的鱼贝,其生活以捞贝、渔猎及农耕维生,聚居于一较小范围而呈集居状态,并具有严谨的社会组织和象征信仰体系的农耕礼仪。另外日治时期于该遗址挖掘出五座墓葬得知,当时居民有拔牙甚至可能有被猎头习俗,而死后采仰身直肢或曲肢的瓮棺葬,瓮棺内并可见精美的玉制耳玦陪葬。以通行历史文化区分,圆山文化应属新石器时代中晚期的人类史前文化。

圆山遗址出土的器物

圆山文化出土的器物种类十分丰富,并富有区域性色彩,依其种类可分:

- 石器:圆山文化出土的石器种类很多,且制作技术进步,以磨制、打制、琢制为主,使用质材包括安山岩、砂岩、板岩、页岩、蛇纹岩等等。种类有斧、石镞、石铲、石锄、石刀、树皮布打棒、砥石、凹石、石锤、石锛、石片器、网坠等。其中,有肩石斧、有段石锛、有角大铲、平凸面大锄、匙形大锄最具特色,而石刀和树皮布打棒则为全台湾所发现最早者。

- 玉器:箭头、玦、环、珠、锛、凿等。

- 陶器:大多为浅棕夹砂陶,以拍垫法手制,在陶土中有意混入人工打碎的安山岩粒或天然沙子,故质地多砂。火侯大约在摄氏500度至550度之间,陶器外表多抹平涂上一层红色颜料,因此出土后陶器外表颜色以红棕、黄棕为主,大多为素面,极少数腹片表面有红色彩绘和网印纹,但器盖内侧、把手外侧常有捺点纹,此为亦明显特征。器型有侈口圜底罐、双把圈足罐、盆、瓶等,而最具代表性的器物维双把带有圈足的罐形器。

- 骨角器:兽骨、鹿角精制而成的锥形器、鱼钩、枪投、箭头,以及有倒刺的鱼叉,是主要的渔猎用具。

和“圆山遗址”相关的学术书目举隅

(按照作者姓氏汉语拼音顺序排列)

- 黄士强,1989,台北市圆山遗址第二地点试掘报告。考古人类学刊,no. 45:20-65。

- 连照美,1988,台北圆山遗址现况调查研究报告。台北文献直字,no. 83:1-48。

- 鸟居龙藏,1911,台湾台北圆山贝冢。人类学杂志27,no. 1:56。

- 石璋如,1954a,圆山贝冢之发掘概况。台北文物 3,no. 1:8-13。

- 石璋如,1954b,圆山贝冢之发掘。考古人类学刊,no. 3:62-63。

- 石璋如,1954c,圆山贝冢之发掘与发现。大陆杂志 9,no. 2:28-34。

- 宋文薰,1954a,圆山贝冢民族的生产方式。台北文物3,no. 1:2-7。

- 宋文薰,1954b,本系旧藏圆山石器(一)。考古人类学刊,no. 4:28-38。

- 宋文薰,1955a,本系旧藏圆山石器(二)。考古人类学刊,no. 5:44-58。

- 宋文薰,1955b,本系旧藏圆山石器(三)。考古人类学刊,no. 6:34-45。

- 王一刚,1953,圆山贝冢和大砥石。台北文物季刊2,no. 2:86-87。

- 原田正彦,1900,台湾圆山贝冢石斧。东京人类学会杂志15,no. 169:270-276。

- 张光直,1954,圆山发掘对台湾史前史研究之贡献。大陆杂志9,no. 2:4-9。

- 张光直,1957,圆山出土的一颗人齿。考古人类学刊,no. 9/10:146-48。

- 张光直、宋文薰,1964,圆山文化的年代。考古人类学刊,no. 23/24:1-11。

- 张光直、宋文薰,1966,圆山贝冢碳十四年代更正。考古人类学刊,no. 27:36。

参考文献

- ↑ 连照美; 宋文薰. 台北圆山遗址现况调查研究报告. 台北文献. 1988-06, (n.83) (Chinese (Taiwan)).