奥林匹克公园 (北京)查看源代码讨论查看历史

|

奧林匹克公園是位于中国北京市朝阳区的體育園區,为2008年北京奥运会与残奥会的奧運公園;这里还将作为北京赛区的核心区域,举办2022年冬奥会和冬残奥会的部分冰上项目。

公园南起北土城东路,北至清河,东至安立路和北辰东路,西至林萃路和北辰西路,跨越北四环和北五环,总占地面积11.59平方公里,包括先前已经建成的国家奥林匹克体育中心(1990年亚洲运动会主会场)和一座森林公园。奥林匹克公园也是北京中轴线向北延长的工程,中轴线在公园设计中占据了重要的地位。

2008年赛时,奥林匹克公园设有包括主体育场国家体育场在内的10个比赛场馆、奥运村,以及相应的配套设施;奥运会期间,有超过一半的金牌在奥林匹克公园内产生。2022年冬奥会期间,将有7座竞赛和非竞赛设施设在奥林匹克公园,其中既包括利用国家体育场等2008年奥运场馆,也有国家速滑馆和冬奥村等新建设施。

在赛后利用的规划中,奥林匹克公园将成为包含体育赛事、会展中心、科教文化、休闲购物等多种功能在内的综合性市民公共活动中心。2009年至2011年,奥林匹克公园游人数量不断上升,各场馆通过不同的方式自负盈亏,其中国家会议中心和国家游泳中心是北京奥运会赛后利用最为成功的场馆。奥林匹克公园于2012年11月获评为国家5A级旅游景区

历史

奥运中心区的选址过程

1990年亚运会结束后,很快北京就开始准备申办2000年奥运会。1992年提交的申办报告中,提出以扩建已有的奥林匹克体育中心为主体育中心,在奥体中心南部预留地建设一个新的10万人体育场,向北扩建奥运村;在西部五棵松建设“21世纪体育中心”,包括游泳馆、体育馆和网球场。当时各个国际单项体育组织对于场地的要求较低,北京仅需新建7个场馆即可满足要求。

然而,北京以两票之差负于悉尼,申办2000年奥运会失败。时隔5年之后,1998年11月,中共中央、国务院批准北京申办2008年奥运会,次年3月31日北京市政府同国家体育总局成立了“北京申办2008年奥运会规划工作协调小组”,对奥运场馆和奥运中心区的布局进行研究。中心区的选址总共经过四个阶段的选址工作,第一阶段共有15个方案,到第三阶段提出奥体中心、定福庄、垡头和亦庄4个方向,到第四阶段选择了奥体中心和东南部亦庄两个方向,细化为5个方案。最终,为了在申办过程中给评委以最佳印象,市政府决定放弃与京津冀一体化方向相适应的东南方向,选择因亚运会而建设得比较成熟的城市北部建设奥林匹克中心区,把奥体中心向北拓展,利用中轴线北延线上原来规划的行政中心预留地改为奥林匹克公园。

这一片预留地原来是大屯乡和洼里乡的范围。洼里因地势低洼得名;而大屯因为宋、辽古战场宋军屯粮之处得名。[1]此地原为农田,1960年代被规划为科学城,建设了917大楼,中国科学院下属的几家研究所在此办公。由于此地为规划预留用地,北京没有在此进行更多的建设,因而成为流动人口聚居的区域,甚至一度为废纸交易的市场。[2]

申办方案

选址工作结束之后,北京市人民政府立即展开了奥林匹克中心区规划方案的征集工作。2000年3月初,北京市规划委员会对奥运中心区规划方案举行了国际竞赛,7月份经专家评审,评选出12个入围方案。随后,对各个方案进行综合之后,形成了申办方案。

申办方案规划范围包括原奥体中心、中华民族园、中心区、民族大道、洼里森林公园,占地1215公顷。在中心区新建体育场、游泳中心、体育馆、网球中心、曲棍球场、射箭场,并利用新建展览中心的展厅作为比赛场馆和主新闻中心、国际广播中心。包括已有场馆在内,共设置14个场馆,可举办15个项目的比赛。体育场、体育馆和游泳中心分布在中轴线东侧,以裙房相连接;展览中心位于轴线西侧,与东侧体育建筑呈对称布局,中间中轴线上设置一个长800米宽400米的广场,北端设置一个双子塔,塔高500米,建筑面积60万平方米,作为写字楼、酒店等功能,模仿梵蒂冈圣彼得大教堂门前方尖碑的造型,意图引进西方建筑风格,但它遭到了批评,被认为忽视了中国传统文化的特征[3]。西北角设置奥运村,总建筑面积47万平方米,设置3个餐厅,包含36万平方米的运动员公寓。在北部设置森林公园。

实施方案的形成

申办成功之后,考虑到安全、资金、可行性等因素,500米双子塔方案被放弃。随后,在北京奥组委的授权下,北京市规划委员会于2002年3月又一次进行了奥林匹克公园规划方案的征集,并在7月16日至29日于北京国际会议中心举办了规划设计方案的展览。最终获得一等奖的是美国佐佐木建筑师事务所[4]和中国天津华汇工程建筑设计有限公司的联合设计方案,成为了奥林匹克公园最终设计的蓝本[5]。这一方案中,设计者提出了“中华文明五千年纪念大道”的概念,这条大道沿着中轴线向北延伸,从南至北依次设置中华人民共和国、宋朝、汉朝、周朝、夏朝、三皇五帝五个纪念广场,其中最后两个位于奥林匹克森林公园内,轴线最终消失在森林公园中,寓意中国古代文明发端于自然之中;森林公园位于五环北侧的部分以山林为主,寓意昆仑山脉;南侧部分以水系为主,寓意东海,中央设置一岛,寓意蓬莱仙岛。森林公园的湖泊作为“龙头”,引起整个奥林匹克公园之中的龙形水系,把自然引入城市。

2003年11月又进行了奥林匹克公园中心区和森林公园景观设计方案征集,佐佐木建筑师事务所与北京清华城市规划设计院联合方案胜出,首次将中轴线命名为“通向自然的轴线”。在这几个方案的基础上,设计者进行了深化,经过多方面讨论取消了“五千年纪念大道”的概念,把森林公园主山移到五环以南,同时减小水面面积以压缩投资。

中心区和森林公园的建造

奥林匹克公园的第一项工程——辛店路于2003年6月7日开工[6];同年12月24日,鸟巢和水立方开工建设;地铁奥运支线2005年5月开工;森林公园同年6月30日开工。在2008年,这些工程纷纷竣工。水立方在1月28日竣工;鸟巢在6月28日的正式竣工则标志着奥林匹克公园和比赛场馆的建设全部完成;奥运支线则于7月19日通车试运营

随后,奥运会2008年8月8日开幕到残奥会9月17日闭幕期间,奥林匹克公园作为主赛场举办了大量的比赛。残奥会闭幕后,奥林匹克公园对外封闭。9月28日至10月6日,奥林匹克公园免费开放(通过发放门票来控制人流),成为北京最热门景点;再次封闭2天之后对外免费免票开放

结构

奥林匹克公园分为三部分:6.8平方公里的奥林匹克森林公园、3.15平方公里的中心区和1.64平方公里的已建成和预留区(奥体中心)。

- 已建成和预留区原为国家奥林匹克体育中心,位于北四环中路以南、北辰路以东的地区,所有场馆均为1990年亚运会的比赛场馆——包括奥体中心体育场、奥体中心体育馆和英东游泳馆。其南部的预留地以奥体文化商务园的名义开发为商务区;在这个商务园区的西部规划住宅区域将建设2022年冬奥会的冬奥村。

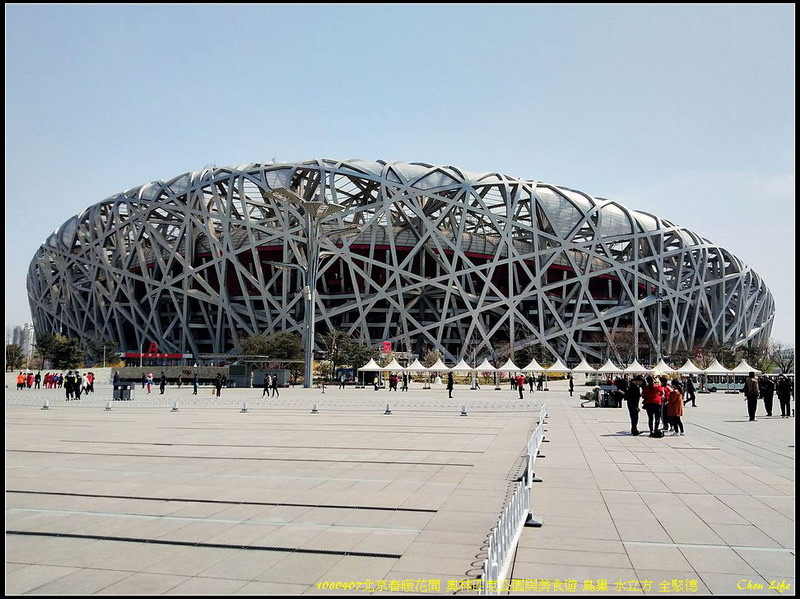

- 中心区位于奥林匹克公园中部,科荟路以南,北四环中路以北。其西北角设有奥运村,南部设有各个主场馆,包括国家体育场“鸟巢”、国家游泳中心“水立方”、国家体育馆、国家会议中心(赛时为击剑馆、国际广播中心)等。此外,奥林匹克多功能演播塔(玲珑塔)、数字北京大厦、主新闻中心也在这一区域。

- 森林公园位于科荟路以北,利用挖湖堆山的中国古代园林技术,建造出“奥海”、“仰山”,作为北京中轴线向北延伸的终点。园区以五环路划分为北区和南区,南区以人工景观为主,北区的定位则更贴近自然野趣。两区中间设置一座跨越五环路的“生态廊道”。其西侧设有奥林匹克公园曲棍球场、射箭场及网球场(现称“国家网球中心”);其中曲棍球场和射箭场为2008年奥运会临时场馆,在其拆除后的原址,正在建设国家速滑馆。

另一种划分方式中,除了奥运村之外的各区域按照规划功能进行组合,划分出五个片区:

- 国家体育场北路以南为“体育功能区”,国家体育场“鸟巢”、国家游泳中心“水立方”、国家体育馆、奥体中心体育场、奥体中心体育馆、英东游泳馆等主要体育设施位于此区域内。

- 国家体育场北路和科荟路间,龙形水系东侧为“文化科教区”,赛后开放的中国科技馆新馆、建设中的中国国学中心和规划中的中国美术馆新馆等科教文化设施设置在这一区域。

- 国家体育场北路和科荟路间,龙形水系西侧为“特色商业区”,国家会议中心、北辰洲际酒店、下沉广场商业区、北京奥林匹克塔,以及正在建设的亚洲基础设施投资银行总部位于此区域。

- 科荟路与五环路间为“森林游憩区”,对应森林公园南区。

- 五环路以北为“生态康体区”,对应森林公园北区。

景观

奥林匹克公园围绕贯穿整个园区的中轴线设计了不同的景观,设计了三条轴线——中轴线、西侧的树阵和东侧的龙形水系。在龙形水系和中轴线之间设置了三段不同的空间(庆典广场、下沉花园、休闲广场),水系两岸也分别配套进行了景观设计。在临近轴线北端、森林公园南门的位置设有全高248.6m的北京奥林匹克塔——该塔虽然在赛会前就已着手进行规划设计,但由于无法保证在赛会开始前完工,因此是2008年赛会之后才着手施工,2015年建成的;作为替代,赛时在园区之中临时设置了一个标志性景观塔——玲珑塔(赛后并未拆除),赛时为媒体提供演播室、电视转播等服务。此外,园区中已有的历史遗存,包括北顶娘娘庙等古迹在内,也放在了景观设计的考虑范围之内。

中轴线本身设计为景观大道,总面积40万平方米,中间不设置建筑物(称作“虚轴”,与内城设置建筑物的“实轴”相对)。大道南起熊猫环岛,北至森林公园南门广场,总长3.7千米,在宽度为21至60米不等的范围内采用灰色花岗石模仿中国古建筑中的御道进行铺装,即使与市政道路相交的位置也保持不变,以保持大道的完整性。

西侧的树阵景观带宽100米,长2.4千米,南起四环路北侧,北至科荟路,中间在国家游泳中心和国家体育馆东侧断开以形成广场。树阵中的树木间隔为6米,矩阵排列,树种以北京本地物种为主,考虑到成本没有全部使用银杏,而是以油松、毛白杨、国槐、栾树等树种为方阵主体,两侧以银杏阵列贯穿。树下则从南部的硬质透水砖,变成中部的规则绿篱,最终变为北部的自由绿化,逐渐融入森林之中。

东侧的龙形水系总长约2.7千米,宽度20至125米,总面积16.5公顷,南起鸟巢南侧,北至森林公园奥海。虽然是人工水系,水源也是污水处理厂中生产的中水,但是在建设中人工构建了生态平衡,以达到自然净化的效果。西岸的湖边西路为非机动车道,在下沉花园旁设置了亲水平台,并辅以台阶、平台、座椅等设施。东岸则设置了带状绿地,西侧植被种植较矮较稀疏,东侧叫高较密,这样一来既利于从东岸向西观赏中心区,也使得中心区向东望去的景色富有层次感。

三段空间中,南段的庆典广场与中轴广场相连,为周边的国家体育场、游泳中心、体育馆提供赛时和赛后大型活动人流集散和室外活动举办的空间,南北两侧设置了喷水池。中段的下沉花园结合周边的地铁站和20多万平米的地下商业设施进行设计,以“开放的紫禁城”为主题设置了7个院落,自南到北依次排开,分别采用不同的设计(4、5号院由道路分隔,采用同一设计),体现出不同的中国传统文化元素。而北段的休闲花园则自然种植了植被,作为中心区逐渐过渡到森林的缓冲地带,植被中间留有空地以便活动;在建的瞭望塔位于休闲花园内。

參考文獻

- ↑ 王彬、徐秀珊. 北京地名典. 中国文联出版社. 2001. ISBN 7-5059-3757-X.

- ↑ 栗山. 奥运村,一张不断被重画的地图. 中国国家地理. 2008, (8): 52–67.

- ↑ 王军. 解读奥林匹克公园规划方案:北京轴线上的奥运传奇. [2010-08-24]. (原始内容存档于2006-05-09).

- ↑ 安纪国际出版有限公司 (编). 佐佐木建筑师事务所. 昆明: 云南科技出版社. 2004年10月: 6–13. ISBN 7-5416-2074-2.

- ↑ 李建平. 魅力北京中轴线. 文化艺术出版社. 2008. ISBN 978-7-5039-3519-0.

- ↑ 白延龙, 李晓东. 北京奥运公园率先修路 园内首条道路明天开工. 北京娱乐信报. 2003-06-07 [2013-01-23].