南渡北归查看源代码讨论查看历史

|

内容简介

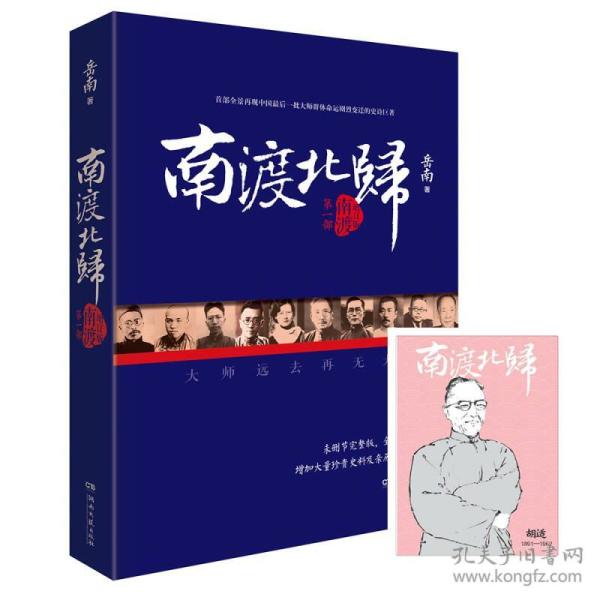

首部全景再現中國最後一批大師群體命運劇烈變遷的史詩巨著

~一部二十世紀學術大師們的情感命運之書~

「南渡北歸」系列共分為《南渡》、《北歸》、《傷別離》三卷,此作品為中國極具影響力的紀實作家岳南,三下江南、耗時八年,搜閱近千萬字珍貴資料所完成的史詩巨著。書中詳述了民國知識分子們冒著抗戰炮火由中原遷往西南之地,再回歸中原,之後因政治局勢對立而各自分別的故事。本系列完整再現了中國最後一批大師劇烈變遷的群體命運,可視為一部全面探討民國百年中國知識分子的流亡血淚史。

在系列之一《南渡》中,描述了抗戰爆發前後,中國知識分子們不同的人生際遇和學術追求。時間以七七事變為始,繼之平津淪陷後,北大、清華、南開等大學南渡西遷,先後在長沙、昆明及蒙自辦學的歲月,並論及中央研究院歷史語言研究所等教育文化組織在抗戰烽火中艱難跋涉的歷程。書中特別描寫了蔡元培、胡適、陳寅恪、李濟、傅斯年、梁思成、林徽因、金岳霖、梅貽琦等人在這段戰亂時期的顛沛流離與學術研究,深刻解析了抗戰時期中國知識分子的愛恨情仇與文化縮影。

在系列之二《北歸》中,著重在描述抗戰勝利前後,流亡西南的知識分子的學術追求,以及其各自的思想變化與不同的人生遭際,時間跨度約為抗戰中後期至一九四八年末,選舉首屆中央研究院院士為止。書中突出地再現了董作賓、李約瑟、童第周、陳夢家、沈性仁、蔣夢麟、聞一多、劉文典、羅庸、吳?等人,在民族危亡的艱難歲月裏,不屈不撓的堅強意志;並對這群知識分子群體於時代大潮中的分化與演變,進行了深入細緻的探究,充分揭示出那些被蓄意掩蓋的歷史隱祕。

在系列之三《傷別離》中,描寫自一九四八年末國共大勢抵定以降,這批知識分子的政治選擇和人生際遇。從國民黨遷臺的國寶爭奪戰及「學人搶救」計劃為始,逐步細膩地考查了在兩岸局勢成形之後,這群知識分子的群體命運出現了分叉流轉的各種面貌。書中特別論及傅斯年、胡適、梅貽琦、李濟、吳金鼎、林徽因、陶孟和、曾昭燏、梁思成、葉企孫、穆旦、陳寅恪、吳宓、金岳霖等人的晚年後事。此為本系列的終章,其情感溢於言表,讀來不勝唏噓,令人扼腕浩歎。

作者简介

一九六二年生,山東諸城人,先後畢業於解放軍藝術學院文學系、北京師範大學魯迅文學院文藝學研究生班,獲文學碩士學位。他目前是中國作家協會會員,現居北京。自一九八○年代中期開始關注中國自由知識份子,並著重於中央研究院、中國營造學社、北京大學、清華大學、西南聯大等著名學府中,那群人文知識份子在學術精神及人生歷程的研究。著有以知識分子人生命運、情感歷程、學術精神與成就為主體脈絡的《梁思成、林徽因和他們那一代文化名人》、《從蔡元培到胡適》、《陳寅恪與傅斯年》、《之後再無大師》等紀實文學十部。並著有考古、歷史題材紀實文學作品《復活的軍團》、《風雪定陵》(合著)、《千古學案》、《尋找「北京人」》等十二部著作。其中《風雪定陵》、《千古學案》等十餘部作品被翻譯為英、法、德、義、日、韓等文字在海外出版,全球銷量已達數百萬冊,為中國最具全球影響力的當代著名作家之一。

原文摘录

稽之往史,我民族若不能立足中原,偏安江表,稱曰南渡。南渡之人,未有能北返者:晉人南渡,其例一也;宋人南渡,其例二也;明人南渡,其例三也。「風景不殊」,晉人之深悲;「還我河山」,宋人之虛願。吾人爲第四次之南渡,乃能於不十年間,收恢復之全功。庚信不哀江南,杜甫喜收薊北。此其可紀念者四也。 李济说:“那时的留学生,没有一个人想在美国长久地呆下去,也根本没有人想做这样的梦。那时的留学生,都是在毕业之后就回国的。他们在回国之后,选择职业的时候,也没有人考虑到赚多少钱和养家糊口的问题。我就是在当年这种留学风气之下,选择了我所喜爱的学科——人类学。”

书评

这本书真是一言难尽啊。其实六十万字算不得多,但要理清个中脉络,边读边查阅各种资料,前前后后竟读了三个多月的时间,相当于读一部《史记》了。只是遗憾初读时没有做笔记,现在要想写一篇像样一点的书评是没办法了,只能摆一些观点,无法摘引段落作为例证。

为人为学对知识分子来说应该是什么样子,这算是一本百科全书。作者大致还原了民国一代大师从意气风发到摧折殆尽的各种真实而艰难的处境,尤其是抗战期间国民党军队的奋战、李庄时期史语所等人的努力、易鼎后三地文人的命运几大段极难写。意识形态的压力自不消说,档案资料的匮乏其实是最难的。对我而言,曾昭伦、曾昭燏兄妹为代表的曾氏家族的转变;朱家骅、叶公超、蒋梦麟为代表的党国知识分子大员的作为;李济、董作宾、傅斯年等代表的史语所同仁在困境中为学的努力;胡适、陈寅恪、叶企孙等代表的自由知识分子的上下求索等等,大都是些被意识形态遮蔽的不熟悉的人,无论是为政为学,他们的努力共同构筑了民国一代知识分子的精神力量。他们生命的大致轮廓有了完整清晰的轨迹,在这个层面上,作者居功甚伟。

但作者刻画如此多人物用的手法却是差不多的——大概是因为非虚构文学的潜在范式。作者在下笔用词上又是矛盾的。一方面,作者大量铺陈,极力渲染诸多场面和情绪,也与许多漂亮的段落;但同时却又因此充斥了许多无谓的滥情和主观化的谩骂,许多段落遣词造句粗鄙下流之极,甚至有些无耻。常以主观的“小人之心”猜度“君子之腹”;且许多时候存心卖弄,一个段落可以写完的东西,他要讲几页纸(比如酷爱解释陈寅恪的诗),征引一些并不重要的却可显露他翻阅资料之多、用心之苦的东西;在行文上,多用连篇累牍的不伦不类的比喻句,还一定要排比,大概是一种“炫耀”。这使得整本书文学性大降,这样没有文学性的语言用来写一群最自由的知识分子,就有些尴尬了。其实书里的注释大多都写得冷静而精彩,这表示这些人物本身的境况已经足够动人了,本不用大肆的主观渲染的。

另一问题在于作者喜欢沉溺于巨细靡遗描写人物一时的心理和动作(方法倒有点儿像史记),但这些心理活动明显是作者主观揣测后,先有结论,再去找一些“资料”提供论证。在这样一部类似“报告文学”的作品里,这种偏颇的论断要慎之又慎。在这些主观的推断里,作者也显露出诸多矛盾。比如写胡适、蒋梦麟等人时,作者有时尖刻讥讽,有时由衷赞叹——有时猥琐、有时高尚的去揣测其人其事,很明显的看出作者在其中无法自洽的褒贬。作者又爱极尽所能的夸大其词,所以在对具体人物具体行为的道德判断上,立马显露出作者矛盾的立场。然而,对于这本书而言作者的“矛盾”还在其次,最重要的是作者把自己的臆测与史料揉在一起,让人无从分辨,这就直接影响了整本书的真实性。对于作者所征引的资料是否是“断章取义”的质疑又直接决定这本书是否“成立”。在我看来,起码三分之一是挂不住的,只能当做八卦来看。

但这样写确实也揭露了一些不太为人知的情况,比如翦伯赞、俞平伯、汤用彤等人,我一向认为他们是受害者,但他们却同时也是施害者。也许正因如此,在“独善其身”都不得的情况下还能致力于学的陈梦家、曾昭伦、陈寅恪等人才让人扼腕叹息;更有冒死“兼济”好友的吴宓、梅贻琦、董作宾等人才格外让人动容。

另外一个很奇特的事情是,作者常常怀揣恶意来揣测某人(如胡适),下笔狠辣不留情,但却正因如此,读起来却反而生出对胡适的敬佩之感。与此相反,作者对闻一多不惜大量笔墨颂扬,然而只一两句梅贻琦的反应,就反衬出闻一多、吴晗等人鼓动学生运动时的好大喜功、鲁莽讨厌。这算不得“春秋笔法”,但应该也是作者刻意为之。如此的话,作者的真实态度就很暧昧了。

止庵说这是本“不该这么写的书”,说的很精辟。总结起来,这本书:事功大,流毒广。架构、取材、史料都好,作者用功,可惜心态不正,能力不足,最后垮下来。虽然不能全然的以文断人,但以这本书下笔之下流来看,无法知道作者对“文字”的界限在哪,如果在文革,一定是把好枪。

这几个月来,读这本书常常让我唏嘘感叹,我是一个自认为的“知识分子”,也常以“知识分子”的范式来要求自己。我这种范式的根基很大一部分来自于民国一代的知识分子们。所以读这本书的时候常常会把自己代入,我不知道我的唏嘘感叹是为他们,还是为可能的自己,甚或是为无力的“知识分子”阶层。

前几天跟台湾的同事讨论一些政治话题,想到也许是因为我们有过“文革”,世界史上有过“纳粹”,所以我从根本上不相信群众。但是,一个民族或者说一个文明,“群众”与所谓的“精英阶层”到底谁更有资格来做代表呢,还是说他们的同构并置才组成了文明本身?或许这也可以与电影理论联系起来,就像戴锦华讲的“十部艺术电影中,有一部是好的就谢天谢地了,因为艺术电影是在给整个电影文化引导方向”。知识分子和精英阶层所引导的方向并不总是得到群众的响应,这之间差距也许要好几代人才能弥补,几代学人的青春和努力都会付之东流,甚或遭受侮辱查禁。如能有来者,泉下或还略有欣慰;但隔着遥遥时空始终无人与之对望的思想家也比比皆是。这样说来,这些知识分子应当是最彻底、伟大的独行者。

我以前觉得如果没有“文革”和台湾的“禁严”,凭借民国的这一代人,我们的文化不知该如何辉煌。但其实这都是不切实际的幻想。二战后西方知识分子的命运也是一个绝佳的类比,他们没有遭受这样的浩劫,于是各种主义林立,“大师”辈出。但如今沉寂下来,所有的知识分子又走到了一起,分享着不同的命运,把可预见的通往美好未来的道路一条条堵上,一同面对崭新的、更令人灰心的“方向”的选择。说来悲哀,二战后各地知识分子的尝试好像都在证明知识分子已经无法完全引导世界文明的方向,一切都要让位于科技、群众和伟人。

且不论是否能改变世界,每个知识分子首先面临的问题还是如何处理自己,乃至如何处理自己的时代。但这两个问题却都没有答案,对于知识分子来说,也并不存在任何更好的“解答”,这是两个永恒的悲剧。

所以最后他们留下来的是什么呢?

书的结尾是金岳霖余生努力辱骂自己,认真学习马列主义却仍未获主席欢心后惨淡的死亡。在金岳霖的追悼会上,作者安排了一场已客死孤岛的学生殷海光与金岳霖在西南联大时期的对话:

学生:现在是各种主义相争雄的时代,请问老师哪一派才是真理? 老师:凡属所谓“时代精神”,掀起一个时代人兴奋的,都未必可靠,也未必持久。 学生:什么才是比较持久而可靠地思想呢? 老师:经过自己长久努力思考出来的东西。比如说,休谟、康德、罗素的思想…… 我们不知道金岳霖等等知识分子晚年内心如何面对他们曾经辉煌的年少时光,但一切荣光消逝后,我们可以看到他们留下来的并不是口号与主义、流言或性情,甚至不是他们的一部部光辉的著作;而是在炮火连天之际依然能寻一个夜晚“月下讲红楼”时所坚守的独立审美空间,是他们勤勉思考的青年时代和所有为学为人的艰难努力本身所最终释放出来的灿烂光华。尽管,我们都在深刻体认着赫拉巴尔所言:“我们唯有被粉碎时,才释放出我们所有精华。” [1]