南渡北歸檢視原始碼討論檢視歷史

|

內容簡介

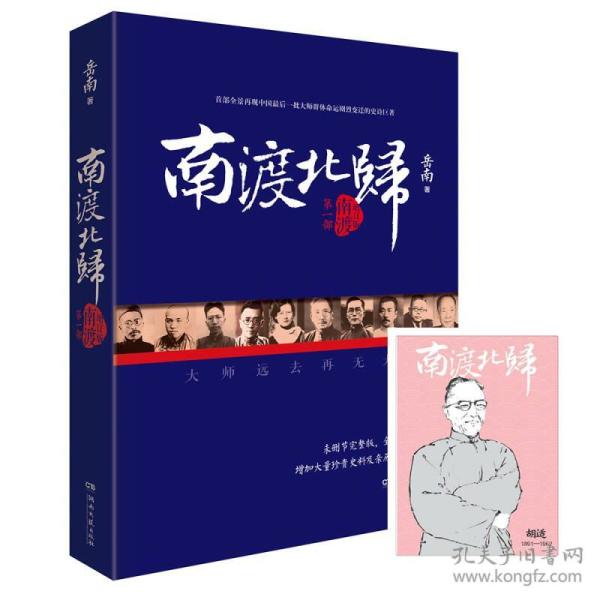

首部全景再現中國最後一批大師群體命運劇烈變遷的史詩巨著

~一部二十世紀學術大師們的情感命運之書~

「南渡北歸」系列共分為《南渡》、《北歸》、《傷別離》三卷,此作品為中國極具影響力的紀實作家岳南,三下江南、耗時八年,搜閱近千萬字珍貴資料所完成的史詩巨著。書中詳述了民國知識分子們冒著抗戰炮火由中原遷往西南之地,再回歸中原,之後因政治局勢對立而各自分別的故事。本系列完整再現了中國最後一批大師劇烈變遷的群體命運,可視為一部全面探討民國百年中國知識分子的流亡血淚史。

在系列之一《南渡》中,描述了抗戰爆發前後,中國知識分子們不同的人生際遇和學術追求。時間以七七事變為始,繼之平津淪陷後,北大、清華、南開等大學南渡西遷,先後在長沙、昆明及蒙自辦學的歲月,並論及中央研究院歷史語言研究所等教育文化組織在抗戰烽火中艱難跋涉的歷程。書中特別描寫了蔡元培、胡適、陳寅恪、李濟、傅斯年、梁思成、林徽因、金岳霖、梅貽琦等人在這段戰亂時期的顛沛流離與學術研究,深刻解析了抗戰時期中國知識分子的愛恨情仇與文化縮影。

在系列之二《北歸》中,著重在描述抗戰勝利前後,流亡西南的知識分子的學術追求,以及其各自的思想變化與不同的人生遭際,時間跨度約為抗戰中後期至一九四八年末,選舉首屆中央研究院院士為止。書中突出地再現了董作賓、李約瑟、童第周、陳夢家、沈性仁、蔣夢麟、聞一多、劉文典、羅庸、吳?等人,在民族危亡的艱難歲月裏,不屈不撓的堅強意志;並對這群知識分子群體於時代大潮中的分化與演變,進行了深入細緻的探究,充分揭示出那些被蓄意掩蓋的歷史隱祕。

在系列之三《傷別離》中,描寫自一九四八年末國共大勢抵定以降,這批知識分子的政治選擇和人生際遇。從國民黨遷臺的國寶爭奪戰及「學人搶救」計劃為始,逐步細膩地考查了在兩岸局勢成形之後,這群知識分子的群體命運出現了分叉流轉的各種面貌。書中特別論及傅斯年、胡適、梅貽琦、李濟、吳金鼎、林徽因、陶孟和、曾昭燏、梁思成、葉企孫、穆旦、陳寅恪、吳宓、金岳霖等人的晚年後事。此為本系列的終章,其情感溢於言表,讀來不勝唏噓,令人扼腕浩歎。

作者簡介

一九六二年生,山東諸城人,先後畢業於解放軍藝術學院文學系、北京師範大學魯迅文學院文藝學研究生班,獲文學碩士學位。他目前是中國作家協會會員,現居北京。自一九八○年代中期開始關注中國自由知識份子,並著重於中央研究院、中國營造學社、北京大學、清華大學、西南聯大等著名學府中,那群人文知識份子在學術精神及人生歷程的研究。著有以知識分子人生命運、情感歷程、學術精神與成就為主體脈絡的《梁思成、林徽因和他們那一代文化名人》、《從蔡元培到胡適》、《陳寅恪與傅斯年》、《之後再無大師》等紀實文學十部。並著有考古、歷史題材紀實文學作品《復活的軍團》、《風雪定陵》(合著)、《千古學案》、《尋找「北京人」》等十二部著作。其中《風雪定陵》、《千古學案》等十餘部作品被翻譯為英、法、德、義、日、韓等文字在海外出版,全球銷量已達數百萬冊,為中國最具全球影響力的當代著名作家之一。

原文摘錄

稽之往史,我民族若不能立足中原,偏安江表,稱曰南渡。南渡之人,未有能北返者:晉人南渡,其例一也;宋人南渡,其例二也;明人南渡,其例三也。「風景不殊」,晉人之深悲;「還我河山」,宋人之虛願。吾人爲第四次之南渡,乃能於不十年間,收恢復之全功。庚信不哀江南,杜甫喜收薊北。此其可紀念者四也。 李濟說:「那時的留學生,沒有一個人想在美國長久地呆下去,也根本沒有人想做這樣的夢。那時的留學生,都是在畢業之後就回國的。他們在回國之後,選擇職業的時候,也沒有人考慮到賺多少錢和養家糊口的問題。我就是在當年這種留學風氣之下,選擇了我所喜愛的學科——人類學。」

書評

這本書真是一言難盡啊。其實六十萬字算不得多,但要理清個中脈絡,邊讀邊查閱各種資料,前前後後竟讀了三個多月的時間,相當於讀一部《史記》了。只是遺憾初讀時沒有做筆記,現在要想寫一篇像樣一點的書評是沒辦法了,只能擺一些觀點,無法摘引段落作為例證。

為人為學對知識分子來說應該是什麼樣子,這算是一本百科全書。作者大致還原了民國一代大師從意氣風發到摧折殆盡的各種真實而艱難的處境,尤其是抗戰期間國民黨軍隊的奮戰、李莊時期史語所等人的努力、易鼎後三地文人的命運幾大段極難寫。意識形態的壓力自不消說,檔案資料的匱乏其實是最難的。對我而言,曾昭倫、曾昭燏兄妹為代表的曾氏家族的轉變;朱家驊、葉公超、蔣夢麟為代表的黨國知識分子大員的作為;李濟、董作賓、傅斯年等代表的史語所同仁在困境中為學的努力;胡適、陳寅恪、葉企孫等代表的自由知識分子的上下求索等等,大都是些被意識形態遮蔽的不熟悉的人,無論是為政為學,他們的努力共同構築了民國一代知識分子的精神力量。他們生命的大致輪廓有了完整清晰的軌跡,在這個層面上,作者居功甚偉。

但作者刻畫如此多人物用的手法卻是差不多的——大概是因為非虛構文學的潛在範式。作者在下筆用詞上又是矛盾的。一方面,作者大量鋪陳,極力渲染諸多場面和情緒,也與許多漂亮的段落;但同時卻又因此充斥了許多無謂的濫情和主觀化的謾罵,許多段落遣詞造句粗鄙下流之極,甚至有些無恥。常以主觀的「小人之心」猜度「君子之腹」;且許多時候存心賣弄,一個段落可以寫完的東西,他要講幾頁紙(比如酷愛解釋陳寅恪的詩),徵引一些並不重要的卻可顯露他翻閱資料之多、用心之苦的東西;在行文上,多用連篇累牘的不倫不類的比喻句,還一定要排比,大概是一種「炫耀」。這使得整本書文學性大降,這樣沒有文學性的語言用來寫一群最自由的知識分子,就有些尷尬了。其實書里的注釋大多都寫得冷靜而精彩,這表示這些人物本身的境況已經足夠動人了,本不用大肆的主觀渲染的。

另一問題在於作者喜歡沉溺於巨細靡遺描寫人物一時的心理和動作(方法倒有點兒像史記),但這些心理活動明顯是作者主觀揣測後,先有結論,再去找一些「資料」提供論證。在這樣一部類似「報告文學」的作品裡,這種偏頗的論斷要慎之又慎。在這些主觀的推斷里,作者也顯露出諸多矛盾。比如寫胡適、蔣夢麟等人時,作者有時尖刻譏諷,有時由衷讚嘆——有時猥瑣、有時高尚的去揣測其人其事,很明顯的看出作者在其中無法自洽的褒貶。作者又愛極盡所能的誇大其詞,所以在對具體人物具體行為的道德判斷上,立馬顯露出作者矛盾的立場。然而,對於這本書而言作者的「矛盾」還在其次,最重要的是作者把自己的臆測與史料揉在一起,讓人無從分辨,這就直接影響了整本書的真實性。對於作者所徵引的資料是否是「斷章取義」的質疑又直接決定這本書是否「成立」。在我看來,起碼三分之一是掛不住的,只能當做八卦來看。

但這樣寫確實也揭露了一些不太為人知的情況,比如翦伯贊、俞平伯、湯用彤等人,我一向認為他們是受害者,但他們卻同時也是施害者。也許正因如此,在「獨善其身」都不得的情況下還能致力於學的陳夢家、曾昭倫、陳寅恪等人才讓人扼腕嘆息;更有冒死「兼濟」好友的吳宓、梅貽琦、董作賓等人才格外讓人動容。

另外一個很奇特的事情是,作者常常懷揣惡意來揣測某人(如胡適),下筆狠辣不留情,但卻正因如此,讀起來卻反而生出對胡適的敬佩之感。與此相反,作者對聞一多不惜大量筆墨頌揚,然而只一兩句梅貽琦的反應,就反襯出聞一多、吳晗等人鼓動學生運動時的好大喜功、魯莽討厭。這算不得「春秋筆法」,但應該也是作者刻意為之。如此的話,作者的真實態度就很曖昧了。

止庵說這是本「不該這麼寫的書」,說的很精闢。總結起來,這本書:事功大,流毒廣。架構、取材、史料都好,作者用功,可惜心態不正,能力不足,最後垮下來。雖然不能全然的以文斷人,但以這本書下筆之下流來看,無法知道作者對「文字」的界限在哪,如果在文革,一定是把好槍。

這幾個月來,讀這本書常常讓我唏噓感嘆,我是一個自認為的「知識分子」,也常以「知識分子」的範式來要求自己。我這種範式的根基很大一部分來自於民國一代的知識分子們。所以讀這本書的時候常常會把自己代入,我不知道我的唏噓感嘆是為他們,還是為可能的自己,甚或是為無力的「知識分子」階層。

前幾天跟台灣的同事討論一些政治話題,想到也許是因為我們有過「文革」,世界史上有過「納粹」,所以我從根本上不相信群眾。但是,一個民族或者說一個文明,「群眾」與所謂的「精英階層」到底誰更有資格來做代表呢,還是說他們的同構並置才組成了文明本身?或許這也可以與電影理論聯繫起來,就像戴錦華講的「十部藝術電影中,有一部是好的就謝天謝地了,因為藝術電影是在給整個電影文化引導方向」。知識分子和精英階層所引導的方向並不總是得到群眾的響應,這之間差距也許要好幾代人才能彌補,幾代學人的青春和努力都會付之東流,甚或遭受侮辱查禁。如能有來者,泉下或還略有欣慰;但隔着遙遙時空始終無人與之對望的思想家也比比皆是。這樣說來,這些知識分子應當是最徹底、偉大的獨行者。

我以前覺得如果沒有「文革」和台灣的「禁嚴」,憑藉民國的這一代人,我們的文化不知該如何輝煌。但其實這都是不切實際的幻想。二戰後西方知識分子的命運也是一個絕佳的類比,他們沒有遭受這樣的浩劫,於是各種主義林立,「大師」輩出。但如今沉寂下來,所有的知識分子又走到了一起,分享着不同的命運,把可預見的通往美好未來的道路一條條堵上,一同面對嶄新的、更令人灰心的「方向」的選擇。說來悲哀,二戰後各地知識分子的嘗試好像都在證明知識分子已經無法完全引導世界文明的方向,一切都要讓位於科技、群眾和偉人。

且不論是否能改變世界,每個知識分子首先面臨的問題還是如何處理自己,乃至如何處理自己的時代。但這兩個問題卻都沒有答案,對於知識分子來說,也並不存在任何更好的「解答」,這是兩個永恆的悲劇。

所以最後他們留下來的是什麼呢?

書的結尾是金岳霖餘生努力辱罵自己,認真學習馬列主義卻仍未獲主席歡心後慘澹的死亡。在金岳霖的追悼會上,作者安排了一場已客死孤島的學生殷海光與金岳霖在西南聯大時期的對話:

學生:現在是各種主義相爭雄的時代,請問老師哪一派才是真理? 老師:凡屬所謂「時代精神」,掀起一個時代人興奮的,都未必可靠,也未必持久。 學生:什麼才是比較持久而可靠地思想呢? 老師:經過自己長久努力思考出來的東西。比如說,休謨、康德、羅素的思想…… 我們不知道金岳霖等等知識分子晚年內心如何面對他們曾經輝煌的年少時光,但一切榮光消逝後,我們可以看到他們留下來的並不是口號與主義、流言或性情,甚至不是他們的一部部光輝的著作;而是在炮火連天之際依然能尋一個夜晚「月下講紅樓」時所堅守的獨立審美空間,是他們勤勉思考的青年時代和所有為學為人的艱難努力本身所最終釋放出來的燦爛光華。儘管,我們都在深刻體認着赫拉巴爾所言:「我們唯有被粉碎時,才釋放出我們所有精華。」 [1]