南渡北归查看源代码讨论查看历史

|

内容简介

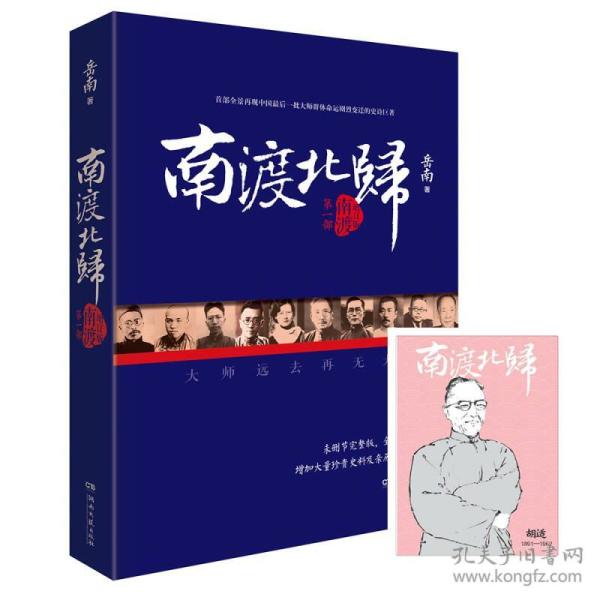

首部全景再现中国最后一批大师群体命运剧烈变迁的史诗巨著

~一部二十世纪学术大师们的情感命运之书~

“南渡北归”系列共分为《南渡》、《北归》、《伤别离》三卷,此作品为中国极具影响力的纪实作家岳南,三下江南、耗时八年,搜阅近千万字珍贵资料所完成的史诗巨著。书中详述了民国知识分子们冒著抗战炮火由中原迁往西南之地,再回归中原,之后因政治局势对立而各自分别的故事。本系列完整再现了中国最后一批大师剧烈变迁的群体命运,可视为一部全面探讨民国百年中国知识分子的流亡血泪史。

在系列之一《南渡》中,描述了抗战爆发前后,中国知识分子们不同的人生际遇和学术追求。时间以七七事变为始,继之平津沦陷后,北大、清华、南开等大学南渡西迁,先后在长沙、昆明及蒙自办学的岁月,并论及中央研究院历史语言研究所等教育文化组织在抗战烽火中艰难跋涉的历程。书中特别描写了蔡元培、胡适、陈寅恪、李济、傅斯年、梁思成、林徽因、金岳霖、梅贻琦等人在这段战乱时期的颠沛流离与学术研究,深刻解析了抗战时期中国知识分子的爱恨情仇与文化缩影。

在系列之二《北归》中,著重在描述抗战胜利前后,流亡西南的知识分子的学术追求,以及其各自的思想变化与不同的人生遭际,时间跨度约为抗战中后期至一九四八年末,选举首届中央研究院院士为止。书中突出地再现了董作宾、李约瑟、童第周、陈梦家、沈性仁、蒋梦麟、闻一多、刘文典、罗庸、吴?等人,在民族危亡的艰难岁月里,不屈不挠的坚强意志;并对这群知识分子群体于时代大潮中的分化与演变,进行了深入细致的探究,充分揭示出那些被蓄意掩盖的历史隐秘。

在系列之三《伤别离》中,描写自一九四八年末国共大势抵定以降,这批知识分子的政治选择和人生际遇。从国民党迁台的国宝争夺战及“学人抢救”计划为始,逐步细腻地考查了在两岸局势成形之后,这群知识分子的群体命运出现了分叉流转的各种面貌。书中特别论及傅斯年、胡适、梅贻琦、李济、吴金鼎、林徽因、陶孟和、曾昭燏、梁思成、叶企孙、穆旦、陈寅恪、吴宓、金岳霖等人的晚年后事。此为本系列的终章,其情感溢于言表,读来不胜唏嘘,令人扼腕浩叹。

作者简介

一九六二年生,山东诸城人,先后毕业于解放军艺术学院文学系、北京师范大学鲁迅文学院文艺学研究生班,获文学硕士学位。他目前是中国作家协会会员,现居北京。自一九八○年代中期开始关注中国自由知识份子,并著重于中央研究院、中国营造学社、北京大学、清华大学、西南联大等著名学府中,那群人文知识份子在学术精神及人生历程的研究。著有以知识分子人生命运、情感历程、学术精神与成就为主体脉络的《梁思成、林徽因和他们那一代文化名人》、《从蔡元培到胡适》、《陈寅恪与傅斯年》、《之后再无大师》等纪实文学十部。并著有考古、历史题材纪实文学作品《复活的军团》、《风雪定陵》(合著)、《千古学案》、《寻找“北京人”》等十二部著作。其中《风雪定陵》、《千古学案》等十馀部作品被翻译为英、法、德、义、日、韩等文字在海外出版,全球销量已达数百万册,为中国最具全球影响力的当代著名作家之一。

原文摘录

稽之往史,我民族若不能立足中原,偏安江表,称曰南渡。南渡之人,未有能北返者:晋人南渡,其例一也;宋人南渡,其例二也;明人南渡,其例三也。“风景不殊”,晋人之深悲;“还我河山”,宋人之虚愿。吾人为第四次之南渡,乃能于不十年间,收恢复之全功。庚信不哀江南,杜甫喜收蓟北。此其可纪念者四也。 李济说:“那时的留学生,没有一个人想在美国长久地呆下去,也根本没有人想做这样的梦。那时的留学生,都是在毕业之后就回国的。他们在回国之后,选择职业的时候,也没有人考虑到赚多少钱和养家糊口的问题。我就是在当年这种留学风气之下,选择了我所喜爱的学科——人类学。”

书评

这本书真是一言难尽啊。其实六十万字算不得多,但要理清个中脉络,边读边查阅各种资料,前前后后竟读了三个多月的时间,相当于读一部《史记》了。只是遗憾初读时没有做笔记,现在要想写一篇像样一点的书评是没办法了,只能摆一些观点,无法摘引段落作为例证。

为人为学对知识分子来说应该是什么样子,这算是一本百科全书。作者大致还原了民国一代大师从意气风发到摧折殆尽的各种真实而艰难的处境,尤其是抗战期间国民党军队的奋战、李庄时期史语所等人的努力、易鼎后三地文人的命运几大段极难写。意识形态的压力自不消说,档案资料的匮乏其实是最难的。对我而言,曾昭伦、曾昭燏兄妹为代表的曾氏家族的转变;朱家骅、叶公超、蒋梦麟为代表的党国知识分子大员的作为;李济、董作宾、傅斯年等代表的史语所同仁在困境中为学的努力;胡适、陈寅恪、叶企孙等代表的自由知识分子的上下求索等等,大都是些被意识形态遮蔽的不熟悉的人,无论是为政为学,他们的努力共同构筑了民国一代知识分子的精神力量。他们生命的大致轮廓有了完整清晰的轨迹,在这个层面上,作者居功甚伟。

但作者刻画如此多人物用的手法却是差不多的——大概是因为非虚构文学的潜在范式。作者在下笔用词上又是矛盾的。一方面,作者大量铺陈,极力渲染诸多场面和情绪,也与许多漂亮的段落;但同时却又因此充斥了许多无谓的滥情和主观化的谩骂,许多段落遣词造句粗鄙下流之极,甚至有些无耻。常以主观的“小人之心”猜度“君子之腹”;且许多时候存心卖弄,一个段落可以写完的东西,他要讲几页纸(比如酷爱解释陈寅恪的诗),征引一些并不重要的却可显露他翻阅资料之多、用心之苦的东西;在行文上,多用连篇累牍的不伦不类的比喻句,还一定要排比,大概是一种“炫耀”。这使得整本书文学性大降,这样没有文学性的语言用来写一群最自由的知识分子,就有些尴尬了。其实书里的注释大多都写得冷静而精彩,这表示这些人物本身的境况已经足够动人了,本不用大肆的主观渲染的。

另一问题在于作者喜欢沉溺于巨细靡遗描写人物一时的心理和动作(方法倒有点儿像史记),但这些心理活动明显是作者主观揣测后,先有结论,再去找一些“资料”提供论证。在这样一部类似“报告文学”的作品里,这种偏颇的论断要慎之又慎。在这些主观的推断里,作者也显露出诸多矛盾。比如写胡适、蒋梦麟等人时,作者有时尖刻讥讽,有时由衷赞叹——有时猥琐、有时高尚的去揣测其人其事,很明显的看出作者在其中无法自洽的褒贬。作者又爱极尽所能的夸大其词,所以在对具体人物具体行为的道德判断上,立马显露出作者矛盾的立场。然而,对于这本书而言作者的“矛盾”还在其次,最重要的是作者把自己的臆测与史料揉在一起,让人无从分辨,这就直接影响了整本书的真实性。对于作者所征引的资料是否是“断章取义”的质疑又直接决定这本书是否“成立”。在我看来,起码三分之一是挂不住的,只能当做八卦来看。

但这样写确实也揭露了一些不太为人知的情况,比如翦伯赞、俞平伯、汤用彤等人,我一向认为他们是受害者,但他们却同时也是施害者。也许正因如此,在“独善其身”都不得的情况下还能致力于学的陈梦家、曾昭伦、陈寅恪等人才让人扼腕叹息;更有冒死“兼济”好友的吴宓、梅贻琦、董作宾等人才格外让人动容。

另外一个很奇特的事情是,作者常常怀揣恶意来揣测某人(如胡适),下笔狠辣不留情,但却正因如此,读起来却反而生出对胡适的敬佩之感。与此相反,作者对闻一多不惜大量笔墨颂扬,然而只一两句梅贻琦的反应,就反衬出闻一多、吴晗等人鼓动学生运动时的好大喜功、鲁莽讨厌。这算不得“春秋笔法”,但应该也是作者刻意为之。如此的话,作者的真实态度就很暧昧了。

止庵说这是本“不该这么写的书”,说的很精辟。总结起来,这本书:事功大,流毒广。架构、取材、史料都好,作者用功,可惜心态不正,能力不足,最后垮下来。虽然不能全然的以文断人,但以这本书下笔之下流来看,无法知道作者对“文字”的界限在哪,如果在文革,一定是把好枪。

这几个月来,读这本书常常让我唏嘘感叹,我是一个自认为的“知识分子”,也常以“知识分子”的范式来要求自己。我这种范式的根基很大一部分来自于民国一代的知识分子们。所以读这本书的时候常常会把自己代入,我不知道我的唏嘘感叹是为他们,还是为可能的自己,甚或是为无力的“知识分子”阶层。

前几天跟台湾的同事讨论一些政治话题,想到也许是因为我们有过“文革”,世界史上有过“纳粹”,所以我从根本上不相信群众。但是,一个民族或者说一个文明,“群众”与所谓的“精英阶层”到底谁更有资格来做代表呢,还是说他们的同构并置才组成了文明本身?或许这也可以与电影理论联系起来,就像戴锦华讲的“十部艺术电影中,有一部是好的就谢天谢地了,因为艺术电影是在给整个电影文化引导方向”。知识分子和精英阶层所引导的方向并不总是得到群众的响应,这之间差距也许要好几代人才能弥补,几代学人的青春和努力都会付之东流,甚或遭受侮辱查禁。如能有来者,泉下或还略有欣慰;但隔着遥遥时空始终无人与之对望的思想家也比比皆是。这样说来,这些知识分子应当是最彻底、伟大的独行者。

我以前觉得如果没有“文革”和台湾的“禁严”,凭借民国的这一代人,我们的文化不知该如何辉煌。但其实这都是不切实际的幻想。二战后西方知识分子的命运也是一个绝佳的类比,他们没有遭受这样的浩劫,于是各种主义林立,“大师”辈出。但如今沉寂下来,所有的知识分子又走到了一起,分享着不同的命运,把可预见的通往美好未来的道路一条条堵上,一同面对崭新的、更令人灰心的“方向”的选择。说来悲哀,二战后各地知识分子的尝试好像都在证明知识分子已经无法完全引导世界文明的方向,一切都要让位于科技、群众和伟人。

且不论是否能改变世界,每个知识分子首先面临的问题还是如何处理自己,乃至如何处理自己的时代。但这两个问题却都没有答案,对于知识分子来说,也并不存在任何更好的“解答”,这是两个永恒的悲剧。

所以最后他们留下来的是什么呢?

书的结尾是金岳霖余生努力辱骂自己,认真学习马列主义却仍未获主席欢心后惨淡的死亡。在金岳霖的追悼会上,作者安排了一场已客死孤岛的学生殷海光与金岳霖在西南联大时期的对话:

学生:现在是各种主义相争雄的时代,请问老师哪一派才是真理? 老师:凡属所谓“时代精神”,掀起一个时代人兴奋的,都未必可靠,也未必持久。 学生:什么才是比较持久而可靠地思想呢? 老师:经过自己长久努力思考出来的东西。比如说,休谟、康德、罗素的思想…… 我们不知道金岳霖等等知识分子晚年内心如何面对他们曾经辉煌的年少时光,但一切荣光消逝后,我们可以看到他们留下来的并不是口号与主义、流言或性情,甚至不是他们的一部部光辉的著作;而是在炮火连天之际依然能寻一个夜晚“月下讲红楼”时所坚守的独立审美空间,是他们勤勉思考的青年时代和所有为学为人的艰难努力本身所最终释放出来的灿烂光华。尽管,我们都在深刻体认着赫拉巴尔所言:“我们唯有被粉碎时,才释放出我们所有精华。” [1]