蜡梅山禽图查看源代码讨论查看历史

|

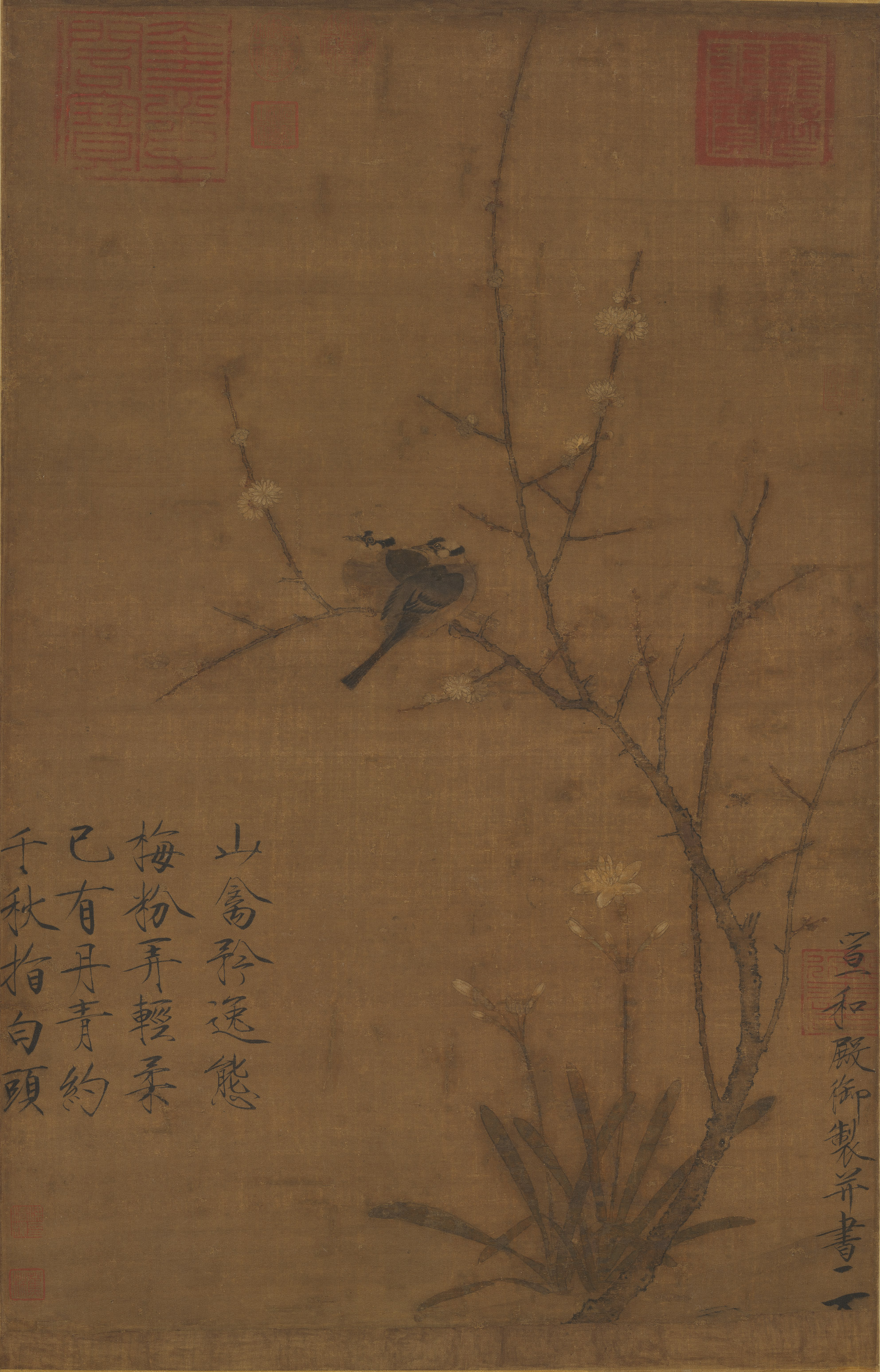

《蜡梅山禽图》是北宋皇帝宋徽宗赵佶(1082~1135)所做的一副绢本设色画。现收藏于台湾国立故宫博物院。

画中有蜡梅一枝,自右下方向左上方挺生,枝细瘦,却用双线勾成,并略加晕染,勾出结节。蜡梅花用勾线填色法画成,疏朗地缀于枝头。一对白头翁安逸地栖于枝上,形态各异,用笔精炼准确,形象生动。

画幅左下方,赵佶用瘦金体题诗一首:

| “ | 山禽矜逸态,梅粉弄轻柔。已有丹青约,千秋指白头。 | ” |

创作背景

北宋时期,其社会经济形态的繁荣推动了绘画创作的发展,尤其是现实主义的写实绘画更是达到了空前的高度。宋代绘画是用极端的写实主义倾向来表达这种科学的探寻精神的,这一时期的画家可说是最为忠实的自然观察者。作者赵佶就是宋代绘画发展过程中的典型代表和潮流推动者之一。而他的花鸟画历来被公认为成就最高,作品也最多。风格多样,既有精巧入微、秀丽华美的细笔重彩,也有质朴豪放、野逸天趣的墨花墨禽。《腊梅山禽图》即是其花鸟画传世代表作品之一。[2]

赏析

宋徽宗〈蜡梅山禽〉不仅具备北宋初以来,对自然观察入微、精密描绘物象的花鸟写生传统,同时也呈现出一种典雅,充满诗意的新绘画风格,这是徽宗实践他所提倡的绘画美学的成果。此幅画也是现存一件最早结合诗、书、画“三艺”的例子,通过建立三种艺术之间的连系,徽宗展现了个人精炼的文学素养和贵族的艺术气质。

特征说明

此幅的构图,由梅树主干向左弯曲呈现优雅的圆弧形,切割画面的空间,其馀枝条向上垂直伸展,形成一股上扬的力量。画面中央,两只白头翁栖止的梅枝末稍指向左下,引导观者视线回到画幅左下的题诗,取得巧妙的平衡。此种利用S形曲线构图,制造画面动态及平衡的方式,与崔白〈双喜图〉有异曲同工之妙。文献记载中,徽宗画学崔白的说法,在此得到印证。

画家的用笔,依被描绘物象的形状与质感的差异,而有不同的变化。笔法劲利、断续带有顿挫的线条,是用来表现梅枝屈曲粗糙的表面;笔法简洁、粗细均匀的线条,则适用于描写光滑、柔软的花瓣和叶片。笔法应物而生,对造型和特性掌握精确,这正是徽宗强调绘画必须得物象之理的一贯主张。

本幅画的重点,在于表现“山禽矜逸态,梅粉弄轻柔”的诗意。象征人间坚贞爱情的白头翁栖息于梅枝上,设色极为淡雅,在空白背景的衬托下,显得优雅静逸;枝头的梅花有半开、全开,或是含苞待放,表现白梅在寒冬绽开的不同阶段,黄蜂飞绕其间,则是静中取动,在安逸的气氛中增添了几分生气。

徽宗的题诗在画面左下角,以他著名的“瘦金书”书写。在行笔间可见游丝牵连,捺笔长锋飘逸如兰叶,竖画或横画末端有提笔重按的回锋,挑笔则为劲利的出锋,整体塑造一种雄健而敏锐的个性。“瘦金书”与秀雅的绘画和精炼的诗文“三艺”的结合,展现徽宗作为一位艺术家皇帝的神采与高贵气质。 [3]