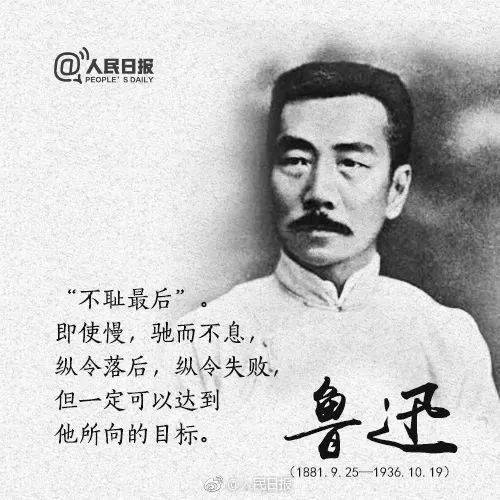

鲁迅的精神论文查看源代码讨论查看历史

| 鲁迅的精神论文 |

|

|

中文名称;鲁迅的精神论文 作者;瞿秋白 作者年代;1899-1935 |

瞿秋白谈“鲁迅的精神”。“善于读他的杂感的人,都可感觉到他的燃烧着的猛烈的火焰在扫着猥劣腐烂的黑暗世界。‘世界日日改变,我们的作家取下假面,真诚地,深入地,大胆地看取人生并且写出他的血和肉来的时候早到了;早就应该有一片崭新的文场,早就应该有几个凶猛的闯将!’”[1]

内容简介

“鲁迅从进化论进到阶级论,从绅士阶级的逆子贰臣进到无产阶级和劳动群众的真正的友人,以至于战士,他是经历了辛亥革命以前直到现在的四分之一世纪的战斗,从痛苦的经验和深刻的观察之中,带着宝贵的革命传统到新的阵营里来的。”

作者简介

瞿秋白(1899-1935)江苏省常州市人。1916年入北京俄文专修馆学习。1919年在北京参加五四运动。1920年初,参加李大钊组织的马克思学说研究会。同年10月,以北京《晨报》记者身分赴苏俄采访,是最早有系统地向中国人民报道苏俄情况的新闻界先驱。1922年加入中国共产党。1923年任中共中央机关刊物《新青年》、《前锋》主编和《向导》编辑。是中共三大、四大、五大、六大中央委员,四大中央局成员,五大、六大中央政治局委员,五大中央政治局常委。1927年8月,在汉口主持召开了中共"八七"紧急会议,会后任临时中央政治局常委,主持中央工作。这期间,参预决定或指导了南昌起义、秋收起义、广州起义及其他地区的武装起义。曾犯过"左"倾盲动主义错误。1928年参加共产国际第六次代表大会,当选为共产国际执行委员、主席团委员及政治书记处成员,并留驻莫斯科任中共中央驻共产国际代表团团长。1930年8月回国,9月和周恩来一起主持召开中共六届三中全会,纠正了李立三的"左"倾冒险主义错误。在1931年1月中共六届四中全会上,遭王明等人打击,被解除中央领导职务。从1931年夏至1933年秋,在上海和鲁迅一起领导左翼文化运动。1934年2月到瑞金任中华苏维埃共和国中央政府人民教育委员。1935年2月24日在福建长汀县被国民党军队逮捕。6月18日在长汀县罗汉岭英勇就义。

点评

瞿秋白在文中说,统治者对宗教神权的态度,是利用它作为统治的工具。宗教神权所起的作用实质上就是麻醉人们,束缚人们,给他们不现实的希望,寄希望于来世。由于统治者的愚昧人民的政策,而且他们还给了“田舍郎”登“天子堂”的机会,于是贫穷的老百姓都甘于自己的受苦受压迫的地位而不进行反抗。于是《转运汉遇巧洞庭红》《看财奴刁买冤家主》《钝秀才一朝交泰》《刘元普双生贵子》《逞多财白丁横带》《老门生三世报恩》等等,还有书中的大部分篇幅,无不把行善受苦修来世作为处世的法则,这些作品,从政治层面来说,简直就是垃圾,几乎没有什么意义。他唯一的作用是让人们消极避世,为了皇帝服务。我想,这大概是鲁迅先生所谓的“瞒和骗的文艺”吧。这种国民的弱点,直到民国才为鲁迅先生指出来,在此以前,愚昧无知的国人受尽了它的煎熬,始终不呐喊。《钝秀才》云:“万般皆是命,半点不由人。”《老门生》中云:“利名何必苦奔忙,迟早须臾在上苍,但学蟠桃能结果,三千余岁未为长。”《逞多财》云:“话说人生富贵,眼前的多是空花,不可认为实相。如今人一有时势,便自道是万年不拔之基。旁边看的人也是一样见识,岂知转眼之间,灰飞烟灭,泰山化作冰山,极是不难的事。”《转运汉》云:“那些......生来有福分的,随他文学低浅,也会发科发甲;随他武艺庸常,也会大清大受。镇所谓:时也,运也。命也!”人的命运是上天早已注定的凡人只有服从的权利,所以我们只有等待,即使是三千年也要等,人力是没有办法改变自己或他人的命运的。因此,穷人要安心受穷,富人也不要跋扈张扬。善恶终有报应。这就是这就是作者的真实用意。

出版背景

瞿秋白与鲁迅

写得好究竟是鲁迅 瞿秋白是中国共产党早期的领导人之一,他的文学创作、评论和文学翻译在中国现代文学史上也享有很高的地位。1931年至1933年底瞿秋白在上海这段时期,和鲁迅共同领导了左翼文艺运动。这也正是国民党发动反革命军事围剿和文化围剿、白色恐怖异常严重的时候,出于对旧中国统治者们的痛恨和诅咒,也出于对光明和自由的追求,对祖国和人民的诚挚的爱,瞿秋白和鲁迅这两位文坛巨匠心心相印,并肩战斗,结下了深厚的革命友谊,在中国革命史和现代文学史上写下了光辉的一页。1931年5月,由于上海的中共中央某机关遭到敌人的破坏,瞿秋白避居在矛盾家里。一天,他在矛盾家里见到了冯雪峰。他很激动地翻读着冯雪峰给茅盾送来的左联机关刊物《前哨》“纪念战死者专号”。这时,他虽然没有和鲁迅先生见过面,但他对鲁迅却有相当程度的了解,对鲁迅写的文章十分赞赏。当瞿秋白看到鲁迅写的《中国无产阶级革命文学和前驱的血》一文时,高兴地称赞说:“写得好,究竟是鲁迅!”

写得好究竟是鲁迅

瞿秋白和鲁迅的交往 不久,由冯雪峰帮忙,瞿秋白住进上海市紫霞路68号冯的朋友家里。瞿秋白和鲁迅的交往,就是在住进这所房子之后开始的,他们的中间联系人就是冯雪峰。当时,冯雪峰每隔三、四天,多则一个星期,到瞿秋白那里去一次,对他谈“左联”与革命文学运动的情况,讨论一些问题,拿他写的文稿。瞿秋白就在这时开始指导和参与“左联”的一些活动。除了为“左联”公开发行的《北斗》、《文艺新闻》和秘密刊物《文学导报》写杂文和论文,瞿秋白还开始比较有系统地翻译介绍马克思列宁主义的文艺理论和苏联的文学作品。鲁迅听到冯雪峰说到这些情况,非常重视。一次,冯雪峰将瞿秋白对鲁迅从日文译本转译马克思主义文艺理论著作和译文的意见转述给鲁迅的时候,鲁迅象是怕错过机会似地急忙说:“我们抓住他!要他从原文多翻译这类作品!”鲁迅觉得,马克思主义的文艺理论,能够译得精确流畅,现在是最要紧的。以他的俄文和中文,确是最适宜的。鲁迅甚至认为,在国内的文艺界是找不出第二个人可与他比较的。

瞿秋白和鲁迅的交往

写后记 不久,瞿秋白应鲁迅之邀,将《铁流》原本的序文翻译出来,鲁迅对此十分赞赏。随后,鲁迅又请瞿秋白翻译卢那察尔斯基的《解放了的堂·吉诃德》。这个剧本,鲁迅原已根据日文译本译出了第一场,并以“隋洛文”的笔名在《北斗》第三期刊载。当鲁迅找到俄文原本后,便中断了翻译,而请瞿秋白从头译,瞿秋白欣然同意。鲁迅还亲自为瞿秋白翻译的《解放了的堂·吉诃德》写了后记,并译《作者传略》。

写后记

共同战斗的事业 这时,瞿秋白和鲁迅虽然没有见过面,许多事情都是通过冯雪峰口头传达或商量,但有了这共同战斗的事业,双方的友谊已相当深厚了。鲁迅译的法捷耶夫名著《毁灭》出版后,瞿秋白写信给鲁迅说:“我也许和你自己一样,看着这本《毁灭》,简直非常地激动,我爱它,象爱自己的儿女一样。咱们的这种爱,一定能够帮助我们,使我们的精力增加起来,使我们的小小事业扩大起来”。瞿秋白在信中也对鲁迅译文中的几个问题不客气地提出了自己的看法,并且说:“我们是这样亲密的人,没有见面的时候就这样亲密的人,这种感觉,使我对你说话的时候,和自己商量一样。”28日”,在答瞿秋白的信里,鲁迅也非常高兴地说:“我真如你来信所说那样,就象亲生的儿子一般爱他,并且由他想到儿子的儿子。……不过我也和你的意思一样,以为这只是一点小小的胜利,所以也希望多人合力的更来介绍。”这种同志间的鼓舞和支持,也表现在鲁迅给予瞿秋白的杂文、论文的评价上。鲁迅曾绍认为,瞿秋白的杂文深刻性不够,少含蓄,第二遍读起来就有“一览无余 ”的感觉。这一点瞿秋白自己也承认。然而,鲁迅还认为,瞿秋白的杂文,尖锐,明白,“具有才华”。对于瞿秋白的论文,鲁迅更是给予高度评价。瞿秋白所写的揭露和批判所谓“民族主义文学”和“第三种人”及“自由人”的文章,鲁迅看后曾几次对冯雪峰等人说:“真是皇皇大论!在国内文艺界,能够写这样论文的,现在还没有第二个人!”

共同战斗的事业

相见就真象鱼遇着水融洽自然 1932年春末夏初,在北四川路底川北公寓三楼鲁迅的住所,瞿秋白和鲁迅初次见面了。据许广平回忆:“鲁迅和瞿秋白一开始相见就真象鱼遇着水,融洽自然”。“鲁迅对这一位稀客,款待之如久别重逢有许多话要说的老朋友,又如毫无隔阂的亲人骨肉一样,真是至亲相见,不须拘礼的样子。”他们谈的很畅快,“从日常生活,战争带来的不安定,彼此的遭遇,到文学战线上的情况,都一个接一个地滔滔不绝无话不谈,生怕时光过去得太快了似的”。半月后,瞿秋白夫妇又去看望了鲁迅夫妇,瞿秋白和鲁迅一经见面,就过从甚密。由于瞿秋白的特殊身份,敌人对他搜捕甚紧,他的处境非常危险,随时都有被敌人逮捕的可能性。眼看这种情况,鲁迅十分焦急,寝食不安,总想对他加以帮助,使他得到比较安定的生活环境。1933年3月3日,鲁迅由内山夫人帮忙为瞿秋白租下了北四川路施高塔路东照星一个日本人住房里的后楼房间。3月6日,鲁迅就到瞿秋白新居祝贺,并以花一盆相赠,瞿秋白也将鲁迅用“洛文”署名赠他的对联“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之”挂在墙上,以示心照。

相见就真象鱼遇着水融洽自然

鲁迅看问题实在深刻 瞿秋白的居所与鲁迅的居所相隔不远,双方往来十分密切。瞿秋白夫人杨之华回忆:“鲁迅几乎每天到日照里看我们和秋白谈论政治、时事、文艺等各方面的事情,乐而忘返。……秋白一见鲁迅,就立刻改变了不爱说话的性情,两人边说边笑,有时哈哈大笑,冲破了象牢笼似的小亭子间里不自由的空气。”他们推心置腹地交谈,彼此的了解和情谊日渐加深,瞿秋白不止一次地说:“鲁迅看问题实在深刻”,“和鲁迅多谈谈,又反反复复地重读了他的杂感,我可以算是了解鲁迅的。”鲁迅在闲谈到一些问题的时候,也常常情不自禁地说:“这问题何芝(瞿秋白的别名之一)是这样看法的,……我以为他的看法是对的。”

鲁迅看问题实在深刻

作品是不能给杀掉的也是杀不掉的 1934年1月初,瞿秋白在到中央苏区前,特意到鲁迅寓所话别。为了表示惜别之情,鲁迅向许广平提出把床位让给瞿秋白安睡,自己睡在地板上,以稍尽无限友情于万一。鲁迅在得知瞿秋白不幸被捕的消息后,很是悲伤。他曾努力设法从各方面筹资营救。事情未果,就传来了瞿秋白壮烈牺牲的噩耗,鲁迅更是悲愤交加。他在1935年6月27日和9月1日致友人的信中说:“中国人是在自己把好人杀完,秋即其一。……中文俄文都好象他那样的,我看中国现在少有”。“瞿若不死,译这种书(指《死魂灵》)是极相宜的,即此一端,即是判杀人者为罪大恶极”。对挚友遇难的悲痛之情,对敌人的满腔愤怒,溢于字里行间。瞿秋白遇难后,鲁迅等几个他的生前好友,商定要集资为他出书,以资纪念。鲁迅撑着带病之躯,以顽强的精神,为亡友编校遗著《海上述林》。他亲自负责设计封面,编排校对,安排插图,选择纸张。但他的肺病也日趋严重起来,时常大量吐血。在日本友人的帮助下,《海上述林》上卷终于装订出版了。当和冯雪峰谈起编辑、校订和出版《海上述林》的情况时,鲁迅悲愤地说:“我把他的作品出版,是一个纪念,也是一个抗议,一个示威!……人给杀掉了,作品是不能给杀掉的,也是杀不掉的!”但遗憾的是,鲁迅先生未及见到,《海上述林》的下卷,便与世长辞了。

作品是不能给杀掉的也是杀不掉的

参考来源