張廷金檢視原始碼討論檢視歷史

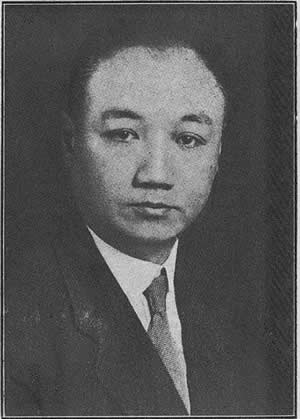

張廷金 |

|---|

出生 1886年 逝世 1959年 母校 哈佛大學 曾擔任 上海交通大學校長 任期 1942~1945年 專業領域 無線電專業 |

張廷金(1886年-1959年),字貢九,江蘇無錫人。中國第一批庚子賠款留學生。先後在俄亥俄州立大學、哈佛大學獲學士、碩士學位,主修無線電專業[1]。

- 1909年第一批庚子賠款留美學生,赴美俄亥俄州立大學、哈佛大學攻讀碩士,主修無線電專業。

- 1915年,回國執教交大,歷任副主任、主任[2]。

- 1940年,交大平校和唐校在經過南遷後,在重慶成立國立交通大學分校;

- 1941年,交大本部以私立南洋大學的名義在上海法租界繼續開辦;

- 1942年(民國31年)8月,汪精衛政府接管上海交大,黎照寰校長憤而離職,張任校長,1945年(民國34年)秋辭職[3]。

- 張廷金任校長時的學校在抗戰結束後被國民政府稱為偽交通大學,不承認其學歷,張廷金因當校長,蒙受漢奸嫌疑而被獲罪,遭致法庭傳訊。譯有《科學的工廠管理法》

- 1947年,以「漢奸嫌疑」被提起公訴,後經立法院院長孫科、教育部長陳立夫、校董事長的唐文治、校長黎照寰、吳保豐等當事人及社會名流作證,稱其為保護交大滬校校產、維護教育有功。

- 1948年6月30日,上海高等法院最終宣判無罪。儘管如此,此事對張廷金影響深重,從此他深居簡出,不再出仕教學[4]。

蒙冤別交大昭雪難忘情

張廷金因當校長,蒙受漢奸嫌疑而獲罪,遭致法庭傳訊。1945年9月,張廷金致上海區專科以上學校教職員甄審委員會《張廷金自白書》。 書述:

- 受南洋大學校董會之託,出面維持校務,實含有使交大理工教育在戰爭中生存成長之意。不然,則交大校產、設備、圖書、儀器等勢必全部淪於敵手,國家元氣大受損失;

- 汪偽加以校長名義,我既未正式宣誓就職,亦未交接手續,也未開會宣布就職;

- 抗戰8年,不為利誘,不為威屈,未曾離開崗位一步,勉竭駑鈍,保存東南最高交大理工學府,掩護中央簡派校長,以書患難與共之義。10月,再次呈送《張廷金自白書附件》,

詳述遷移至租界、私立南洋大學直至「國立交通大學」8年租界辦學經歷,千言萬語逶迤寫來,積年艱辛悉數湧入筆端,有無限感慨,也有無數委屈。如果說,徐名材等教師在重慶小龍坎條件欠缺的情況下建立分校,充滿了披荊斬棘的鬥士的勇氣,那麼,張廷金等教師在淪陷區求生存則更需「隱忍」的意志,說是臥薪嘗膽、忍辱負重之壯舉,有過之乎?

1947年,張廷金以「漢奸嫌疑」被提起公訴,知曉原委的交大當事人和社會名流紛紛出面,證明其清白。[5] 1947年,張廷金以「漢奸嫌疑」被提起公訴,知曉原委的交大當事人和社會名流紛紛出面,證明其清白。立法院院長、前交大校長孫科親筆致函司法部長:「交大校產得以保全實屬張(廷金)君之勞績」,要求免於漢奸嫌疑提起公訴。曾親歷此事、出任校董事長的唐文治更直言:「張廷金於惡劣環境之中,艱苦奮鬥卒能維護教育,保全校產以待中央接收,其奉職之忠,衛國之誠,可與前線作戰將士相比。」日偽期間受張廷金掩護的前校長黎照寰力證:教育部下令保存校產,環境惡劣非得人對外不可,乃同意表決請張廷金代行校務。抗戰勝利後前來接收租界內交通大學的吳保豐校長證實:「滬校理工各系貴重圖書儀器機件等設備以及各項校產單契多半完整保存,學生程度亦屬優良,此皆張廷金君歷盡艱苦保全維持之功。」抗戰期間的國民政府教育部長陳立夫也證明道:張廷金任職既由校務會議推舉與商請,其目的在於維護校產,對當時處境不能公開否認偽命,唯有置之不理,他見危授命,真難得之國士。開庭前,張廷金的交通大學同仁、也是他的學生朱家琦教授,懇切地對為父親之事急切奔走的張廷金之子說,開庭人要去的,但有我在,儘管放心。1948年6月30日,上海高等法院最終宣判「張廷金無罪」,還讓張廷金寫了張條子:若有人誣告,可以來法院告他。

雖然官司勝訴,這件事對張廷金造成的影響卻難以消除。早在1945年秋天,他就在無奈中再度離開了交通大學。「忠而見謗,信而見疑」,張廷金始終難以釋懷,解放後人民政府請他出來工作,他婉言謝絕,情願在家中安度晚年。

1958年前後,張廷金不幸患上了食道癌,1959年逝世,享年73歲。

參考文獻

- ↑ 張廷金:中國無線電教育的先行者,上海交通大學新聞網,2016-03-04

- ↑ 殫精竭慮代主校務. 上海交通大學. [2013-03-26].

- ↑ 忍辱負重堅持租界辦學. 上海交通大學. [2013-03-26].

- ↑ 蒙冤別交大 昭雪難忘情. 上海交通大學. [2013-03-26].

- ↑ 張廷金-蒙冤別交大昭雪難忘情,壹讀,2013-03-04