智永真草千字文冊檢視原始碼討論檢視歷史

|

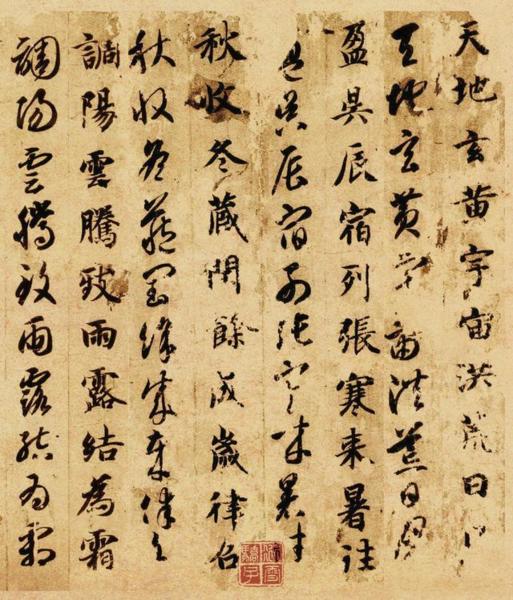

智永《真草千字文》冊 [1],是王羲之的七世孫智永禪師所寫,於唐代時由日遣唐使傳到日本,獻給聖武天皇,天皇死後光明皇后將此帖同一批遺物供養給東大寺,原帖輾轉由日人谷鐵臣所藏,後歸小川為次郎所有,現由其子繼承收藏[2],為智永《真草千字文》的僅存墨跡本。

智永《真草千字文冊》有四個版本,一是墨跡本,二是「關中本」 ,三是「寶墨軒」,本四是「龍師起本」。統觀智永真書千字文全篇,結體茂密、筆勢流暢、氣韻生動、神彩奕奕。蘇東坡評說「 永禪師書,骨氣深穩,體兼眾妙,精能之至,反造疏淡。如觀陶彭澤淵明詩,初若散緩不收,反覆不一,乃識奇趣。」文中所說的「 奇趣」 ,得自智永精能的技巧,致點畫結體生動,變化無窮。[3]

簡介

《千字文》[4]原名《次韻王羲之書千字》,是南梁周興嗣奉旨所編的長韻文,由一千個不重複的漢字組成。史載梁武帝蕭衍收集了王羲之所寫的一千個字,讓親人作為習練書法的字帖,但由於千字排文雜亂無章,便下旨命散騎侍郎周興嗣(470年─521年)重新編文,周興嗣在一夜之間將《千字文》[4]編成,竟滿頭鬢髮皆白[5][6]。這篇一夜傑作全文理脈貫通,編組優美,句句引經,字字用典,加上語體簡明容易誦記,非常適合作為學齡兒童的識字教材。《千字文》[4]周興嗣造就了一部傳頌一千五百多年的鉅著,是自六朝以來盛行最久的一篇通學字書,也是歷代書法家,爭相摹寫揮毫的精典文本。

釋智永 (生卒年不詳),別號法極,約為陳、隋間人,大書法家,精工楷書與草書。少時與兄長惠欣在山陰(今浙江紹興)永欣寺出家為僧。智永在永欣寺習經參禪,心好寂靜,人稱永禪師。俗姓王,為東晉大書法家王羲之的第七世孫,拜書法大家的家學淵源,先向書法家蕭子云學習,後學王羲之、王獻之等先祖的法帖,為了領悟家法精髓,他在永欣閣內經歷三十年勤學不懈,終成佛門一代大書家。書法史記載,他刻苦習字的「退筆冢」和「鐵門限」典故,為後人津津樂道。智永在書法史頗具貢獻:其一,據稱發明了「永字八法」[7];其二,是將自己的書法理論寫成《心成頌》;第三,是大量臨習《千字文》,開啟後代書法家臨寫《千字文》的風氣。

智永一生寫了800多本的《真草千字文》,歷經戰火,到了南宋時期,中國已找不到墨跡本,僅存宋朝石刻本(原刻石現藏於西安碑林博物館)及拓本[1](現藏於北京故宮博物院)。現存唯一的墨跡本,早於唐代傳入日本,1912年由日本小川為次郎影印刊行於世。這件墨跡本經日本漢學專家內藤湖南考證,認為此本是天平勝寶八年(唐肅宗至德元年),日本聖武天皇死後,皇后藤原光明子將他的遺物供獻給東大寺盧舍那佛的《獻物帳》中所列的「拓王羲之書」有二十餘種,《真草千字文二百三行》(即墨跡本)是當中的一卷,日本政府視為稀世珍品,定為「國寶」之一。此卷後來傳給小川的兒子小川正字廣巳,現改裝成書冊,每頁高29.3公分,寬14.2公分,用古人寫經穀紙書寫,紋理非常細緻。此卷書末有清代楊守敬、羅振玉和日本鑑賞專家日下部東作、內藤湖南博士等人的題跋,除了開首的兩行段爛外,保存完好,後已根據宋拓關中本進行修補完善。

1984年4月,中國古典文獻學家啟功親赴日本,在京都小川家親睹原本,以初唐臨本比對,證明為智永所書800本真跡之一,他在《論書絕句》第三十六首賦詩曰:「永師真跡八百本,海東一捲逃劫灰。兒童相見不相識,少小離鄉老大回。」

版本簡介

圖片來自字典網 |

圖片來自字典網 |

一是墨跡本,不知何時流入日本,藏於小山簡齋氏,原為日本東大寺所藏,後歸谷鐵臣,以後又歸小山如太郎。此本墨跡遒勁美麗,字體古雅,技法嫻熟,筆畫俊挑,疑為初唐時臨本。

二是「關中本」 ,此本是北宋大觀年間刻於關中的,是智永《真草千字文》上石最早的,可能是從當時流行的墨跡本中選擇最佳者上石,但原石已毀,現存西安碑林的刻石是以後翻刻的,已失原碑風貌。

三是「寶墨軒」本。此本是根據流傳到清朝初年的智永真跡上石的,雕刻精緻,書法甚美,但與「關中本」相比,缺乏古意,疑為偽作。

四是「龍師起本」,因篇首缺數十字,從「 龍師火帝」 起而得名。此本是清代顧文彬得智永真跡而摹刻上石的,書法與刻工均不及前三者。[8]

歷代評論

- 隋煬帝說:「智永得右軍肉,智果得右軍骨。」

- 唐代張旭說:「自智永禪師過江,楷法隨渡。永禪師乃羲、獻之孫,得其家法,以授虞世南,虞傳陸柬之,陸傳子彥遠,彥遠僕之堂舅,以授餘。不然,何以知古人之詞雲爾。」

- 唐代張懷瓘在《書斷》說:「智永遠祖逸少,曆紀專精,攝齊升堂,真草惟命,夷途退轡,大海安流。微尚有道(張芝)之風,半得右軍之肉,兼能諸體,於草最優。氣調下於歐、虞,精熟過於羊、薄。」[9]

- 唐代竇臮評價智永為:「緇門之領袖,當代之準繩。」

- 宋代米芾在《海嶽名言》評曰:「智永臨集千文,秀潤圓勁,八面具備。」[10]

- 宋代米芾說:「僧智永書,雖氣骨清健,大小相雜,如十四五貴褊性,方循繩墨,忽越規矩。」

- 宋代蘇軾在《跋葉致遠所藏禪師千字文》中也曾說:「永禪師欲存王氏典型,以為百家法,故舉用舊法,非不能新意求變態也,然其意已逸於繩墨之外矣。」

- 宋代蘇軾在《東坡題跋》題寫:「永禪師書,骨氣深穩,體兼眾妙,精能之至,返造疏淡。如觀陶彭澤詩,初若散緩不收,反復不已,乃識其奇趣。」

- 宋代蘇軾評價說:「精能之至,返造疏淡。」

- 元代鄭杓說:「隋釋智永,羲之七世孫也,頗能傳其學,又親受法於子雲。虞世南親見永師,故其法複傳於唐焉。」

- 明代董其昌在《畫禪室隨筆》說:「每用筆必曲折其筆,宛轉回向,沉著收束,所謂當其下筆欲透紙背者」。、「永師仿鐘元常《宣示表》,每用筆必曲折其筆,宛轉智永真書千字文兩種回向,沉著收束,所謂當其下筆欲透過紙背者,唐以後此法漸澌盡矣。」[11]

- 明代解縉在《春雨雜述》說到:「自羲、獻而下,世無善書者。惟智永能寤寐家法,書學中興,至唐而盛。」[12]

- 明代都穆在《寓意篇》評價智永的字說:「《智永真草千字文》真,氣韻飛坮,優入神品,為天下法書第一。」[13]

- 清代何紹基在《東洲草堂金石跋》說:「智永《千文》,筆筆從空中來,從空中住,雖屋漏痕,猶不足以喻之。」

- 清代包世臣在《藝舟雙楫‧述書下》講到:「唐韓方明謂八法起於隸字之始,傳於崔子玉,曆鐘王以至永禪師者,古今學書之機栝也。」[14]

- 清代馮班在《鈍吟書要》則說:「今日刻本《黃庭》(王羲之小楷《黃庭經》)多不是,但惜不見原本,字畫俯仰處甚遒,翻之多失,與永師《千文》看方得。」[15]

藏本

參考文獻

- ↑ 1.0 1.1 1.2 故宮博物院-宋拓隋智永真草千字文冊

- ↑ 釋廣元 著,《中國書法概述》,臺灣商務印書館,2011年,ISBN 9789570526622,第145到145頁。

- ↑ 智永《真草千字文》(關中本),為最佳者墨跡本上石,原石已毀,每日頭條,2019-04-19

- ↑ 4.0 4.1 4.2 周興嗣. 12px 《千字文》. 維基文庫 (中文).

- ↑ 《梁書•列傳第四十三》:「自是銅表銘、柵塘碣、北伐檄、次韻王羲之書千字,並使興嗣為文,每奏,高祖輒稱善,加賜金帛。」

- ↑ 《太平廣記》:「梁周興嗣編次千字文,而有王右軍者,人皆不曉。其始乃梁武教諸王書,令殷鐵石於大王書中,榻一千字不重者,每字片紙,雜碎無序。武帝召興嗣謂曰:"卿有才思,爲我韻之。"興嗣一夕編綴進上,鬢髮皆白,而賞錫甚厚。」

- ↑ 陳思《書菀菁華》:「隋僧智永,發其指趣,援於虞秘監世南,自茲傳授遂廣彰焉。」

- ↑ 智永《真草千字文》(關中本),為最佳者墨跡本上石,原石已毀,每日頭條,2019-04-19

- ↑ 張懷瓘. 12px 《書斷》. 維基文庫 (中文).

- ↑ 米芾. 12px 《海嶽名言》. 維基文庫 (中文).

- ↑ 董其昌. 12px 《畫禪室隨筆》. 維基文庫 (中文).

- ↑ 解縉. 12px 《春雨雜述》. 維基文庫 (中文).

- ↑ 都穆. 12px 《寓意篇》. 維基文庫 (中文).

- ↑ 包世臣. 12px 《藝舟雙楫‧述書下》. 維基文庫 (中文).

- ↑ 馮班. 12px 《鈍吟書要》. 維基文庫 (中文).

- ↑ 西安碑林博物館 Template:Wayback

- ↑ 藝術迷-日本收藏智永《真草千字文》墨跡真跡