日本国宪法查看源代码讨论查看历史

日本国宪法 |

|---|

|

《日本国宪法》是日本现行宪法,通称为《战后宪法》、《昭和宪法》、《和平宪法》,于1946年11月3日公布、1947年5月3日起施行。该宪法是日本政府在二战战败投降之后的盟军占领时期所制定的,以取代原有的《大日本帝国宪法》,其中驻日盟军总司令部(GHQ)在该宪法的撰写中居于主导的角色。由于施行以来从未修改,因此仍存有昔日在日语上使用的习惯,例如保留历史假名遣、内文的汉字以旧字体书写等。[1]

《日本国宪法》采用自由民主的君主立宪制,取代旧宪法所施行之二元制君主立宪制的政治体制,以国民主权(主权在民)为原则将天皇权力架空,确立国会、以总理大臣(首相)为首的内阁、裁判所三权分立的国家统治机构模式,政府的统治权力也来自人民的认可才有效,明文保障人的基本权利。根据此宪法,天皇是日本国家与国民的象征,只能扮演纯粹仪式上的角色,即所谓的“象征天皇制”。此宪法较为著名的地方是在于第9条禁止日本拥有军队,并规定日本以和平主义放弃宣战与放弃保有战争武力的权利,成为不战国家。整体来说立法受到美国与近代日本史的影响很大,将战前强调军国主义思想等问题进行封堵,使和平主义、国民主权、对人权的尊重被列为现代日本的基本国策,被称作日本国宪法的“三大要素”。

沿革

草拟前

日本首部现代宪法是《大日本帝国宪法》,颁行于1889年,在明治维新时期获通过,是根据普鲁士模式所建立出来的一套二元制君主立宪制。在该宪法中,天皇是一位活跃的统治者及拥有相当的政治权力,但国家财政预算的批核权力在国会手上。1945年7月26日,同盟国领袖邱吉尔、杜鲁门及斯大林发表了《波茨坦宣言》,要求日本无条件投降。该宣言第10条界定了日本投降后,同盟国占领的主要目标:“日本政府要解除在日本中人民之民主的所有障碍,言论自由、宗教自由、思想自由及基本人权将会被确立。”此外,文件中第12条写到:“当这些目标已达到及这里建立了建构于日本人自由表达的意愿而同时倾向和平及负责任的政府时,占领的同盟国将撤出日本。”同盟国不单是要向这个军国主义敌人寻求惩罚和赔款,还有在政治制度上根本的改变。政治学者罗伯特·E·沃德(Robert E. Ward)言:“这次占领或许是世界历史上最精心的计策,由外来势力所指导大规模的政治改革行动。”

草拟过程

《波茨坦宣言》的内容和驻日盟军总司令麦克阿瑟在日本投降初期所采取的措施都显示出,麦帅与在华府的上级都不打算单方面地在日本实施新的政治制度。相反的,美国政府希望日本自行实施民主改革。但至1946年初,麦克阿瑟就在“编写新宪法”这个最基本的问题上,与日本官员出现意见分歧。日本首相币原喜重郎和他的许多同僚极不愿意地采取激烈的手法——以一份含有自由思想的文件来取代明治宪法。1945年后期,币原喜重郎成立了宪法问题调查委员会,并邀请美浓部达吉等一班学者进行修宪的谘询。其中是由国务大臣松本烝治所提出的“宪法修改四原则”,大意如下:

- 天皇总揽统治权的大原则不变。

- 扩大议会权限,相对限缩天皇大权。

- 国务大臣在国政上对议会负起全责。

- 对人民自由、权利强化保障,在遭受侵害时给予充分之救济。

1946年2月,委员会公布依上述原则的草案,仍然维持天皇主权、但不符《波茨坦宣言》的国民主权精神,麦克阿瑟认为这些过于保守,逐加以否决,并指示三原则:

- 天皇为国家元首,其皇位世袭。依宪法行使职权,顺应所体现国民基本之意志。

- 废除发动国家主权之战争。日本放弃以战争解决纷争、甚至保护自己安全为手段。其防卫与保护委由当前世界正在推动国际和平之崇高理想,禁止设立陆海空三军,并不赋予任何日本武力有交战权。

- 日本的封建制度予以废止。贵族权利除皇族之外,止于现存之一代,今后在其任何国民或是公民政治权力之中无贵族特权。从而决定仿效英国的制度。

于是,命其驻日盟军总司令部(GHQ)成员自行草拟新宪法。文件中,大部分由两位拥有法律学位的高级军官——盟军司令部法务官米罗·洛威尔中校与民政局局长考特尼·惠特尼准将所草拟。关于男女平等的章节,则由盟军司令部文职雇员贝雅特·西洛塔·戈登所写。虽然编者非日本人,但也参考明治宪法、民间宪法草案,征询了日本的律师及政治领袖(如币原喜重郎和吉田茂)的意见。1946年2月13日,新宪法草案向日本官员公开。同年3月6日,政府向民众公开了新宪法的纲目。同年4月10日,日本举行选举,选出将商议该宪法草案的第19届帝国议会下议院。由于选举法的改变,这是该国首个容许女性投票权的全民选举。

GHQ草案欲施行一院制,但在日本人的坚持下改行两院制,两院皆由选举产生。其他重要的是,日本政府在3月6日自行草拟的文件体现了2月13日所撰写的文件的理念,这些包括宪法中最显著的特征:天皇的象征性元首地位,人权与公民权之保障,以及放弃战争。

颁行

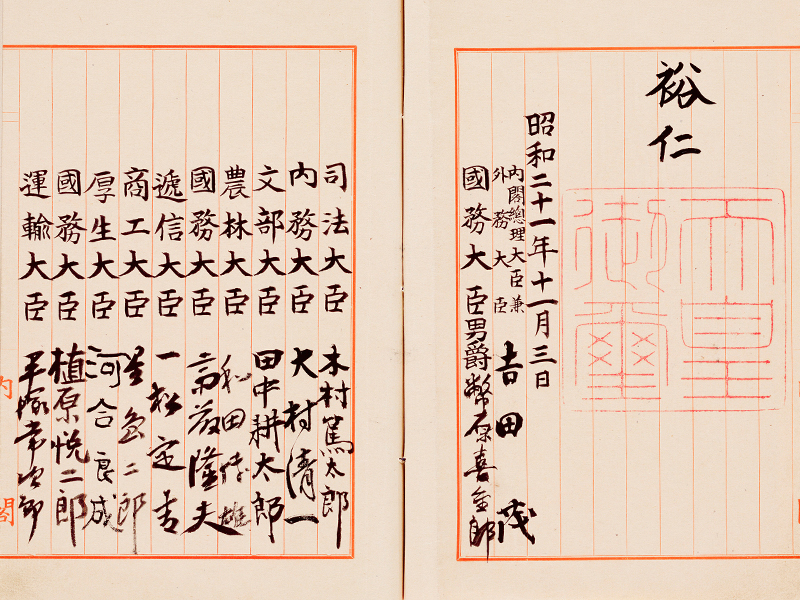

日本国宪法是根据明治宪法第73条的规定,透过修宪的方式制定的。明治宪法规定修宪案需由天皇以敕令的形式呈送帝国议会,并经过帝国议会两议院三分之二议员的支持才可通过。昭和天皇在6月20日先将修宪案呈送众议院后,经过两院一些修改,贵族院在10月6日通过议案;在随后一日,众议院在只有5人反对的情况下通过议案。10月29日,枢密院院会,天皇亲自出席,会中一致通过“修正帝国宪法改正案”,美浓部达吉与一名顾问官缺席;同日,得到昭和天皇的同意,成为正式法律。11月3日,在贵族院举办“日本国宪法公布纪念典礼”公布新宪法,并在皇居外苑举办“日本国宪法公布纪念祝贺都民大会”。根据规定,新宪法将六个月后(即1947年5月3日)生效。由于该宪法是麦克阿瑟所主导修改,因此经常被不满者称作为“麦克阿瑟宪法”或“麦元帅宪法”。

早期的修宪建议

如果麦克阿瑟按照日本政治人物以及宪法学者意愿的话,新宪法将不会写成。在1952年《旧金山和约》生效后,盟军占领时期结束,日本恢复主权之后,“宪法源自外国”的问题曾经引起争议。但在1945年及1946年,已有许多宪法改革的公众讨论,麦克阿瑟的草拟很明显是受到日本自由主义分子的思想所影响。麦克阿瑟的草拟并不打算推行美国式的总统制或联邦制;相反的,草案采用英国式的议会制。这被日本自由主义分子视为取代欧陆式专制主义的明治宪法的最可行选择。

1952年后,保守派及民族主义分子打算修改宪法,使之更日本化,但受一些原因所阻。一个原因是修宪较为困难,修宪动议须获得国会两院三分之二议员的支持才可交由人民进行公投(第96条)。还有,反对党在国会占有三分之一议席,主张维持现时宪法,不支持修宪。甚至对长期作为执政党的自民党党员来说,宪法并无不利。在宪法框架下,他们可制造出附合他们利益的政策制定过程。就连在政治生涯中时常要求修订宪法的中曾根康弘,在任职首相期间(1982年至1987年在任),也低调面对修宪议题。