成都皮影查看源代码讨论查看历史

| 成都皮影 |

|

|

中文名称;成都皮影 别名;成都灯影 盛行;清朝末年 记载;《成都通览》等 雕刻艺人;钟长兴、仲焕章等 表演艺人;刘丹桂等 |

成都皮影又称成都灯影,是一种古老的传统民间艺术形式。分布在四川成都市和所辖县城,属于四川西路皮影。历史悠久,清朝末年较为盛行,如今它已是稀罕之物了。历史出现了很多成都皮影制作及表演艺术家。主要有钟长兴、仲焕章、刘洪顺、蒲灯影、王大果等。成都皮影跟民间剪纸一脉相传,它的神奇魅力,足以令人震撼。今年,我国已经将皮影和剪纸向联合国教科文组织,申报人类口头及非物质历史文化遗产名录。抢救和保护皮影已经是一件紧迫的民族文化复兴工作,历史上的成都皮影是古代艺术的一个巅峰。[1]

目录

简介

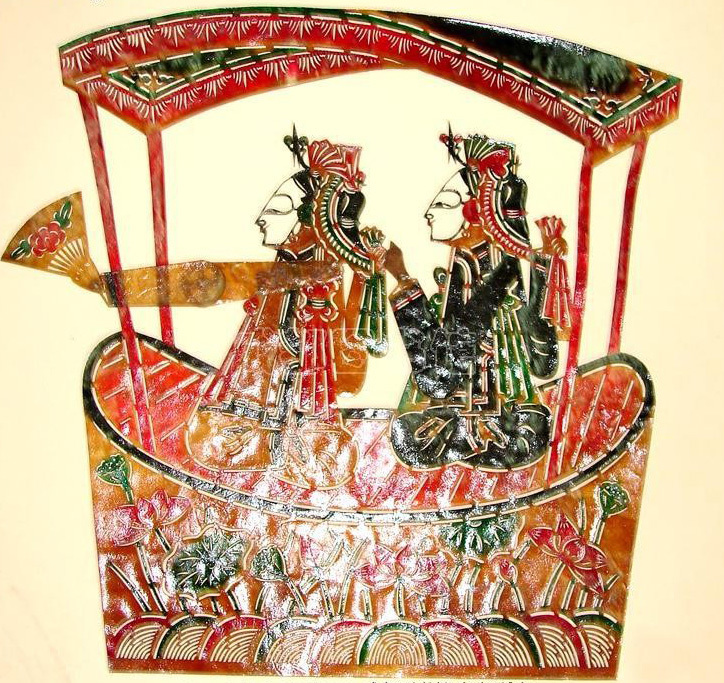

成都皮影,俗称"成都灯影",有"纸灯影"、"皮灯影"之分。影人体形硕大,比北方皮影人高出一倍,最大的达七、八十厘米。成都影人服饰华美、面貌俊俏、较为写实。影人服饰以舞台戏装为蓝本,做工精致,花团锦簇,演出效果极佳,深受城乡民众喜爱。

成都皮影是指分布在成都市和所辖县城范围的皮影,属于四川西路皮影,其历史悠久,如何发祥无史料记载,根据清代傅崇矩《成都通览》记载,成都皮影戏在清朝末年较为盛行,有16个"成都灯影"班之多,又查《成都方志》得知,清末民国时代成都周边县城内还有许多皮影的玩友组织,至三、四十年代受到电影的影响,一些茶馆里经常演出的皮影戏也只有在寺庙里祈福还愿才能看到了,传统影戏就这样慢慢消逝。现在,响应国家非物质文化遗产保护政策,在2006年,成都成立了中国皮影博物馆,成都皮影子乃至全中国散落在民间的影子都找到了一个好归宿,一些皮影戏班也得到了政策性保护,成都皮影终于又见点点曙光。成都土生土长的土皮影是何模样,已无从考证,现如今传世的皮影是成都的土灯影结合外来的皮影的造型特点,特别是湖北皮影,逐步发展变化而来,成为现今为止,留存于世最为精美的皮影之一。

溯源

成都平原是皮影戏特别适合滋生成长的地方,受都江堰灌溉之利,土地肥沃,物产丰腴,百姓衣食无忧,生活闲暇,讲究情调,注重精神文化修养。这种社会氛围,促进了地方文化艺术的发展,也使成都皮影成为我国戏剧化程度最高、最成熟的皮影戏流派,在全国独树一帜,且扬名海外。

清末皮影戏盛行

成都皮影如何发祥无史料记载,根据清代傅崇矩《成都通览》记载,成都皮影在清朝末年较为盛行,有16个"成都灯影"班之多,又查《成都方志》"双流县志"条记载:"清末,县内已有灯影演出。民国初年,双流县邹家常(今龙池乡)有灯影班子,华阳土主庙(今永兴乡)也有灯影班子,民国19年(1930),华阳县中和乡一人组织购置了灯影演出箱子,常在庙会或节日中演出。民国30年(1941),李泽生带来纸制灯影,后又备置牛皮灯影,在双流城乡多次演出。解放后,演出渐次消失"。

民国时期,新津县玩友组织

"清末民国时期,成都市新津县皮影戏较盛行,城关的"聆音会"、"盛友会"、"钧天乐"等玩友组织,常演唱皮影戏,文井乡李吉安和周寿延曾于民国18年(1929年)组织皮影戏班,太平乡鲁海山的技艺特别高,提调灵活,说唱和动作协调,驰名附近各省。20世纪30年代以后,皮影戏在新津逐渐衰落,到40年代已经无人演唱,外地来演唱者也日益减少"

五、六十年前,在成都的茶铺或堂会上还能看到皮影戏,如今它已是稀罕之物了。据一些老人回忆,皮影戏班影人角色很多,剧目也多,但戏班人少,最多十一、二人,少则三、五人也能撑起。他们都是多面手,提起皮影能演,还能操琴、击鼓伴奏,同时兼各种角色的腔调吟唱。但凡一些流行的川剧戏目,皮影班都可以表演。回到乡间,演员们自己硝制皮革,镌刻影人、场景和道具。没有人请,就荷锄务农。一个皮影班子,两三件衣箱包裹就是全部家当,或肩挑或马驮,来去方便,收费低廉。行会、宗族,甚至家庭、个人都请得起。乡村集镇庙会、各类民俗庆典、祭祀活动,都离不开皮影戏的捧场。皮影班子有很多神话戏,神仙鬼怪天上地下的出没,菩萨罗汉法力无边的精彩,加上高亢的声腔,震耳的锣鼓,把四方几里地的人们都吸引过来了,一派过年过节的热闹场面。有些水平高的班子能在繁华都市长期呆下去,满足观众高标准的欣赏要求。因此,川西坝子一带许多灯影艺人,脱离农耕,成为近代的职业演员。

传人

雕刻艺人

清末民初的成都地区最有名的雕刻艺人有钟长兴、仲焕章、刘洪顺、蒲灯影、王大果等。仲焕章擅雕人物,线条富有变化,具有特殊的刻楞手法,用真须作为装饰。刘洪顺又称刘阿尼,所刻皮影非常精细。

表演艺人

1.刘丹桂--找寻成都皮影并将它展示给世人

刘丹桂老人,四处找寻成都皮影的踪迹,"1983年, 从大邑罗大爷的手里激动不已的接过一套皮影,并以这批皮影为核心临摹的专著《四川皮影》在国内公开出版,这是国内第一本关于四川皮影的专著。这一批共27件精品被中国民间美术博物馆收藏。不久,《四川皮影》为西德皮制品博物馆收藏,法国等国艺术研究机构,慕名而来,一一收藏了刘丹桂仿制的这批皮影艺术精品"。

2.叶牧天--在雕刻成都皮影中继承和创新着

成都市木偶皮影剧团退休老艺人,六十多岁的叶老先生现在还能雕刻皮影。听叶老先生说,他70年代就进了木偶艺术剧团,在团里的时候曾经得到过成都"春乐图"戏班老艺人陈继虞老先生的指点。除了雕刻传统的成都大皮影,后来叶老先生还融会了自己的思想和设计风格,创作了《回娘家》《狮舞》《孔雀舞》等新形象,其中《回娘家》在2004年首届中国民间艺术百绝群英会上夺得了"金奖"。

3.梁开通--传统影戏技艺传承者

成都市木偶皮影剧团退休老艺人,专司表演,国家二级演员,随团学戏,曾得到陈继虞老先生的指点,演出传统皮影剧目《诸仙阵》《孙悟空戏斗蟠桃会》《雷锋塔》《朱紫国》《陈香救母》《西游记》《武松打虎》和《东郭先生和狼》《白毛女》《红领巾》《半夜鸡叫》等现代戏。

皮影"艺商"

他们是销售现代雕刻皮影的商人,在青石板路的锦里、古色古香的琴台,销售各式各样皮影的小铺子的一角,会有一个小小的皮影窗户,用来表演简单的皮影动作。他们并非皮影艺人,却也偶尔去到学校为学生们表演一些诸如《猪八戒吃西瓜》、《聪明的乌龟》一类的小节目,无论如何,他们让更多人了解和认识了皮影,所以我给他们一个好听的名字"艺商"。时值今日,在成都,也只有在他们的小铺子这样的地方才能天天得见皮影"戏"了。

皮影剧团

艺术剧团

"成都市木偶皮影剧团(成都市少儿艺术剧团)是成都艺术剧院所属专业表演艺术团体之一。剧团在继承"川派"木偶皮影艺术传统基础上,借鉴地方戏曲,民间歌舞等姊妹艺术的表演技法, 广采南北各派木偶皮影艺术之精华为己所用,从而形成了华丽、优美、细腻、古朴的艺术风格"。

经常表演的都是《鸡斗》《鹤与龟》等现代剧目.在2005年第一届唐山国际皮影艺术节上,表演的《飞天》夺得了多项大奖。但是所用皮影已经改变,剧情中的佛像,大到要几个年轻演员一起合作才能表演,有时一个演员只演出佛主的一只手,发展变化之大,已经不见了古朴的老成都影子,只有那漫天飞舞的小飞天,形体秀丽,倒是蛮讨人喜欢的。

皮影社团

成都体育学院新闻系、成都大学动漫专业、西南民族大学艺术设计学院、四川大学、成都幼儿师范学校、成都棕北中学、成都玉林中学都陆续的建立了皮影社团和兴趣小组。学生们都能设计出自己的皮影作品,并且自己编写剧本和剧情需要再刻画出皮影形象,自遍自演。他们使用的影子已经多样化,有些使用塑料胶片,有些使用牛皮雕刻,有的用纸浆糊成很厚的纸影,材料众多,形象丰富。编演的剧目有《快乐的一天》、《三只蝴蝶》、《爷爷什么都行》、《猴子捞月亮》、《走向阳光》等。传统皮影戏经历风雨,今天,走进了学校,被小娃娃们拿在手里玩耍, "耍"皮影被现代人用现代的方式理解、阐释着,并且愉悦其中。

道具

四川大学博物馆收藏有成都"春乐图"戏班影子,中国民间美术博物馆、德国柏林国家博物馆、奥芬巴赫市皮革博物馆、慕尼黑市博物馆、吕贝克市傀儡博物馆等上百家博物馆也都有收藏清代成都皮影。成都"赵树同艺术与收藏馆"私人收藏家赵树同老先生收藏有成都大皮影和成都中皮影。北京刘季霖老先生也收藏有四川西路皮影。

成都博物院中国皮影博物馆收藏有全国二十几个省五十几个地区的皮影近18万件,成都皮影也在收藏之列。2008年4月,由成都博物院发起并作为主要申办单位,获得了"第21届国际木联大会暨国际木偶艺术节"的主办权,成为21届国际木联大会的主办单位,届时,国际木联旗下全世界六十多个国家的木偶、皮影表演艺术家们、研究学者们都有机会聚集在成都体验一场木偶、皮影的盛会,成都皮影经历千年苍桑,终于得见点点曙光。

造型

成都皮影,属四川西路皮影,古朴、庄重、典雅、大气的造型特点在中国民间艺术中独树一帜,它美观华丽、雕工精致、线条流畅,设色古朴不失鲜艳,其大气、典雅的特点,给人以智慧和深邃感觉,使人一见倾心。皮影的造型全靠手上功夫,从一张牛皮雕刻成千万美丽的影子,再幻化成百千感人的故事,小小的影子既能让人悲悯剧中人,也能跟随它一起欢天喜地的迎神祈福。

皮影从雕刻开始,就得经过精心挑选,用上等牛皮,经过制作除掉毛发和血水,将四周穿孔晾干,到最后制作成半透明的皮子,雕刻前用水润湿再按照皮影模子画出外形和轮廓,然后用铳子、刻刀等工具雕刻。虽然各地的皮影造型大不相同,但雕刻的过程却都大同小异。

成都皮影按照尺寸大小,分为大皮影和中皮影两种。大皮影身高六十至七十厘米,中皮影身高二十至三十厘米,影人按角色造型不同,由十一至十四个可活动部位组成,手上关节处比北方影人要多出一节,即手指和手掌关节分开,这就使得皮影戏演出起来更加细腻、生动。影人大多采用单眼侧面造型,使得影人在表演时候紧贴窗户上的剪影效果更为明显。个别神怪形象使用正面或者七分脸造型,形象更加鲜明,个性突出,给人印象深刻。影人分为生、旦、净、末、丑五大类,不同影人身段造型使用不同的雕刻花纹,再配以不同的头子,就能成为不同的角色。成都皮影雕刻刀法以镂空为主,兼具多种形式的图案纹样,最常见的有蟒纹、雪花纹、梅花纹、菊花纹、水纹、豹头纹、虎头纹、羽纹等图案,总体特征是大额头,蒜头鼻,上唇向外微翘,下颚紧收,以充满智慧的形象展现于人,又不失含蓄典雅。

生角造型中,圆睁的大眼使影人显得炯炯有神,尤其是武生造型,着装多镂刻雪花,梅花等纹样,细致紧密的铠甲造型,北方影子中称之为"靠"。有些在胸部、膝盖等关节处镂刻虎头或豹头纹,疏密有致,配上帅盔即是将军,配以一般的武生头子极为士兵,威武雄壮的形象展现得恰到好处。千变万化,奇妙莫测,一切全掌握在操纵影子的艺人手中。

旦角造型中,微微翘起的小唇,长长的眉线,上挑的眼尾,含蓄中带着活泼。小旦着花衫,雕刻菊花、兰花等纹样,闲散而有序的分布于影人的全身,展现出温柔娴淑的特征,武旦配羽纹,再戴上风帽,风尘仆仆,侠女上路的感觉一观就能感受到。再辅以精致的发式,简洁的小脚,使得影人端庄而又不失妩媚。

净角造型中,圆圆的额头,大睁的眼睛,谨慎而又智慧的形象不宜于表。

丑角造型中,有在面部施以显眼的颜色或使用滑稽的着装,有的大大镂刻眼部,,似鱼状的眼睛,紧抿着小嘴,下颌向里收紧,简洁的几根线条就能展现出诙谐、逗趣的特征,看后让人忍俊不禁。

一些道具和场景的造型,也刻画得十分得体。无论是简洁高挑造型的落地灯具,抑或是自由自在游弋在水中的小金鱼,还是那高挑的梅瓶花架,都能体会到成都皮影在造型上刻意为之而又不做作的造型特点。

成都皮影设色大方得体,基本以红黄绿黑白为主。大胆使用色彩对比,使影人显得古朴大方。特别是黑,红大色块的经常使用,让整个影人变得沉稳,经过几百年的时光,更能显现出独具的魅力。

剧目

成都皮影戏的唱腔跟川剧具有千丝万缕的联系,分为昆、高、胡、弹、灯五种声腔,表演时演奏的乐器有锣、鼓、二胡、三弦、唢呐和梆子等。演出剧目有各朝历史剧、神话传说、经典名著以及诙谐的地方剧目,艺人们有"唐三千,宋八百,演不完的三、列国"之说。

历史传统剧目中多演出三国戏,如《群英会》、《借东风》、《打黄盖》、《长坂坡》、《古城会》等。《古城会》中,关公与蔡阳的大战,精彩的武打动作,最后斩掉蔡阳时的手起刀落、干净利落。神话剧《封神演义》《白蛇传》《西游记》《陈香救母》,《白蛇传》中"游西湖" "雷锋塔""水漫金山", 《西游记》中"三打白骨精" "孙悟空戏斗蟠桃会" "朱紫国"更是成为皮影戏中的经典剧目。经典名著《水浒传》中"狮子楼"、"醉打山门" "武松打虎",还有《西厢记》中也有精彩的折子戏。建国后还编演了《鸡斗》《东郭先生和狼》《白毛女》《红领巾》《半夜鸡叫》《飞天》等现代戏。

成都皮影戏受地方剧种川剧的影响较大,皮影中诙谐的造型特别多,滑稽剧目也多于其他地方,这与北方乐亭影有较大差别,乐亭影中的"大小师兄"又称"大巴掌",只是每段剧目表演间隙,中场休息时候出来逗乐子的角色,而成都影戏却有单出的剧目,如《贼打鬼》,这出戏讲的是一夜贼出门行窃,在路上遇到长舌的吊死鬼,还以为是人,于是跟鬼之间的一场有趣的打斗。这出戏很有意思,也是比较有代表性的成都皮影戏之一。还有《引凤楼》、《戏窦仪》、《摇钱树》[2]等吉祥戏出。

传承

薄薄的皮影,属平面美术类别,跟民间剪纸一脉相传,它的神奇魅力,足以令人震撼。今年,我国已经将皮影和剪纸向联合国教科文组织,申报人类口头及非物质历史文化遗产名录。抢救和保护皮影已经是一件紧迫的民族文化复兴工作,历史上的成都皮影是古代艺术的一个巅峰。不论其图样设计、技法技巧,还是其意境神韵,在今人的眼中都可望而不可及。我们今天怎样去传承它呢?为了使成都大皮影不仅仅躺在博物馆,要让成都皮影重现舞台,惟一的办法是创作出新时代的成都皮影,在制作上严格依照古制,在摹仿中创新,做出原汁原味又具时代气息的皮影。

相关视频

参考资料

- ↑ 李明泉:西蜀镂皮制更精序《成都皮影》|西岭雪品读 , 四川在线,2022年5月25日