佛陀跋陀羅查看源代码讨论查看历史

佛驮跋陀罗 |

|---|

|

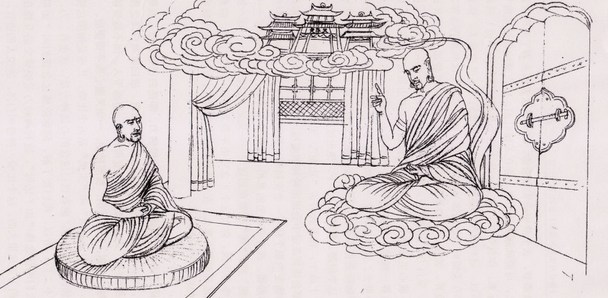

佛陀跋陀罗(359年-429年),又称佛驮跋陀罗、佛度跋陀罗、觉贤,古印度迦毗罗卫国(今尼泊尔境内)人,為南北朝時期著名譯經師。

生平

佛陀跋陀罗为南北朝时期后秦时来汉地的印度僧人。族姓释迦,系释迦牟尼叔父甘露饭王的后裔[1]。

5岁丧父,17岁出家。记忆力超强,曾与僧迦达多游罽宾,与后秦僧人智严同从大禅师佛大先受禅法。后受智严邀请入汉地,于后秦弘始八年至长安。因与鸠摩罗什不和,被迫与弟子慧观等40余人赴庐山,备受慧远欢迎。留居庐山年余,译《修行方便禪經》。

东晋义熙八年(412年)赴荆州,其后又到建康(今江苏南京)住道场寺,与法显等译出《摩诃僧祇律》;同时译出《大般泥洹经》。后又创译《华严经》60卷。其所译经论共13部,125卷。所译《华严经》对中国佛学的发展影响甚大。佛驮跋陀罗于刘宋元嘉六年(429年)圆寂,年七十一岁。

禅法

佛陀跋陀羅谨守声闻乘上座部的修學傳統,修禅习定,聚徒数百人(包括智严、宝云、慧观等有名人物),甘于淡泊,不喜繁华。佛陀跋陀羅的禅法是自上一脈相承,保持纯粹法要。

佛陀跋陀羅专精禅法,现存《禅经》介绍了佛大先的渐修一法。这就是从二甘露门方便、胜进两道各别的退、住、升、进,决定四分开始,进而观界,修四无量,观蕴、处,以至畅明缘起,达到禅定成就。由“搜集经要,劝发大乘”而接近了大乘瑜伽系。佛陀跋陀羅的传译为稍后的大乘瑜伽学说东來漢土开了先河。

弘法

跋陀经西域诸国,达北魏国都平城,受孝文帝接见,跋陀为孝文帝讲授《十地》佛经,深为孝文帝所敬信,遂礼为上宾,为他开设禅林,凿石为龛(即云岗石窟)。北魏国都迁至洛阳后,孝文帝又在洛阳为跋陀建造佛院。因跋陀喜欢幽静之地,孝文帝又在嵩山的少室山下为他建造少林寺,让其传法。