後凹尾龍屬檢視原始碼討論檢視歷史

|

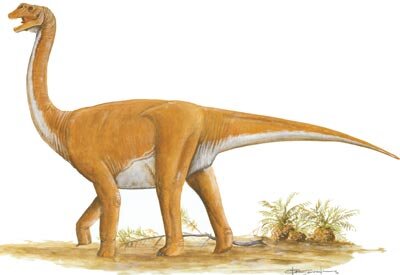

後凹尾龍屬(屬名:Opisthocoelicaudia),又名後空尾龍,是一屬蜥腳下目恐龍,生存於白堊紀晚期,化石發現於蒙古的戈壁沙漠。

模式種是斯氏後凹尾龍(Opisthocoelicaudia skarzynskii)。1965年波蘭和蒙古的科學家發掘出一具保存良好的骨骼,只缺乏頭部和頸部,使後凹尾龍成為白堊紀晚期所知最詳盡的蜥腳類之一。

骨骼上的齒痕可能代表著屍體曾被掠食者啃食,並帶走了現在缺失的部位。迄今為止,只有額外兩具不完整的標本,包含部分肩部及尾部碎片。後凹尾龍是種相對小型的蜥腳類,身長估計約11.4至13公尺。如同其他蜥腳類,他以長在長頸上的小頭以及由四個圓柱狀腿支撐著筒狀身軀為特色。

後凹尾龍名字的意思為「後方空洞的尾巴」,代表著期不尋常的前段尾椎兩側向後方凹陷的情況。前述和其他骨骼特徵使研究者推論後凹尾龍能夠以後腳直立站起。

1977年由波蘭古生物學家Maria Magdalena Borsuk-Białynicka命名及描述,後凹尾龍起初被認為是圓頂龍科的新物種,但現在的理論支持牠是泰坦巨龍類的先進物種。後凹尾龍在泰坦巨龍類中的確切親緣關係仍存在爭議,牠可能與北美洲的阿拉莫龍有接近親緣關係。

所有後凹尾龍化石都來自耐梅蓋特組,雖然當地有著豐富的恐龍化石,但該地層發現唯一的另一種蜥腳類是納摩蓋吐龍,所知來自單一頭骨。鑒於後凹尾龍的頭骨仍是未知,許多研究者提出納摩蓋吐龍和後凹尾龍可能代表著同一物種。耐梅蓋特組的蜥腳類足跡包含皮膚印痕可能來自於兩者之一,因為牠們是當地所知唯二的蜥腳類。

發現與標本

模式標本發現於1965年6月10至23日之間,是一個由波蘭古生物學家Zofia Kielan-Jaworowska所領導的波蘭/蒙古的聯合考察的期間。最大規模的一連串考察活動於1963年至1971年進行,共有21名成員參與以及更多僱用的蒙古工人協助。發現地點位於蒙古南部南戈壁省的Altan Uul地區,當地包含荒地約100平方公里。Altan Uul露出的沉積岩屬於耐梅蓋特組,是耐梅蓋特盆地三個地層當中最年輕的一個。後凹尾龍是1965年考察活動眾多重要恐龍中第一個發現的。其他發現位於不同地區,包含暴龍科特暴龍的多具骨骼、巨型似鳥龍類恐手龍的模式標本、蜥腳類納摩蓋吐龍、以及厚頭龍類的平頭龍。

在田野考察的第五天,考察團的地質學家Ryszard Gradziński發現了保存著良好骨骼的石塊有望來自相當完整的骨骼。挖掘工作於隔天開始,揭露了幾乎完整的骨骸只缺少頭部和頸部。直到今日這具標本仍是這屬恐龍發現最完整的標本。將標本運出崎嶇地形引發了嚴重的技術問題,含著化石的石塊必須在用汽油桶製成的簡易金屬雪橇上移動580公尺後才能裝上卡車。因為骨骸埋在非常堅硬的砂岩層,許多岩塊重達一噸。7月9日,骨骸包裝成35個板條箱以運往達蘭扎德嘎德。所有箱子包含石塊及骨骸重達12噸。

模式標本屬於一個老年個體。牠的埋葬學方式不尋常,是背面倒地,其他耐梅蓋特組的完整骨骸通常是腹面貼地。標本被發現包覆在交叉層理的河流沉積砂岩。大部分發現的脊椎仍然相連在一起,形成一系列包含8節背椎、6節薦椎、34節尾椎。另外3節脊椎被發現獨立於系列外,可能屬於頸部與背部相連的區域。骨骼的其餘部分略微偏離其原始解剖位置,左肢和左肋骨都被發現位於身體右側,相反的右肢和右肋骨位於身體左側。骨骸上以鑑定出咬痕,尤其在骨盆和大腿骨,代表著屍體曾經被掠食者啃食。頭骨和頸部的失蹤可能代表著這些部位被掠食者帶走。遺骸的完整性代表著該個體就在發現地附近死亡。洪水事件可能將遺骸運輸了很短的距離,然後甚至在軟組織完全腐爛之前就被沉積物覆蓋,。

1977年,波蘭古生物學家Maria Magdalena Borsuk-Białynicka發表了對骨骼的全面描述並命名後凹尾龍為新屬新種。屬名指尾椎不尋常的兩側後凹情況,意為「後方空洞的尾巴」,由古希臘語的ὄπισθεν/opisthen(在後方)、κοῖλος/koilos(空心)以及拉丁語的cauda(尾巴)組成。

種名紀念處理模式標本的Wojciech Skarżyński。後凹尾龍是亞洲蜥腳類中,繼盤足龍、馬門溪龍後第三個得知顱後骨骼的。在出土後,模式標本成為華沙古生物機構的館藏,但後來移交歸還給來源國,現在保存於烏蘭巴托蒙古科學院地質所,標本編號為MPC-D100/404。除了模式標本,Borsuk-Białynicka還敘述了來自同一地點的一副肩胛骨和鳥喙骨(ZPAL MgD-I/25c),這些骨頭尚未彼此融合,推測來自青少年個體。

截至2017年,已從耐梅蓋特組的32個地點發現蜥腳類骨骼,並可能屬於後凹尾龍或納摩蓋吐龍。至少兩具發現於耐梅蓋特地區—一個破碎的尾部(MPD 100/406)和一對爪,展現了後凹尾龍的鑑定特徵並可歸其名下。由菲利浦·柯里領導的考察團於2006年和2008年嘗試重新定位後凹尾龍模式標本的採集地,但直到2009年才成功,歸功於Gradziński提供了額外的資訊。 儘管採集地已被風化填補無法找到額外的化石材料,但可確定該採集地來自耐梅蓋特組下部層位。

敘述

如同其他蜥腳類,後凹尾龍有顆小頭長在長頸上,一個筒狀身軀由柱狀四肢支撐,以及一條長尾。牠是相對小型的蜥腳類,模式標本估計從頭部到尾部尖端約11.4到13公尺。體重在不同的研究中分別估計為8.4噸、10.5噸、22噸、13噸、25.4噸[1]。

顱骨和頸部未保存下來,但頸韌帶的重建表示有著中等長度約5公尺的頸部。在Borsuk-Białynicka的1977年敘述中指出具有11節背椎,葛瑞戈里·保羅則在2019年反駁已知的脊柱包含了第一節頸椎,而使具有泰坦巨龍類中典型的10節背椎。[2]就像其他泰坦巨龍類,因為缺乏椎骨副關節(Hyposphene-hypantrum articulations)而使背部非常有彈性,而骨盆則因附加的第六節薦椎而強韌。尾部的前段尾椎呈後凹型(opisthocoelous),意即前側凸行、後側凹型,形成杵臼關節。這種後凹型尾椎使後凹尾龍得名並將其獨特於其他所有泰坦巨龍類。其他泰坦巨龍類通常以強度前凹型前段尾椎為特徵,意即前側凹入、後側凸出。另一個獨特特徵可見於背椎,是雙叉型神經棘突起,使沿脊柱頂部有兩排骨質突出物。雖然這在泰坦巨龍類中很獨特,卻可以在其他不相關的蜥腳類中(如梁龍、盤足龍)發現,證明這些特徵是獨立演化的。

如同其他泰坦巨龍類的骨盆,坐骨相對較短,只有恥骨2/3的長度。左右坐骨及左右恥骨在大部分長度上都經過成骨作用,填補了其他蜥腳類這些骨頭之間通常存在的縫隙。四肢比例上較短,也可見於其他泰坦巨龍類。前肢在幾乎完整的標本內測量的高度為1.87公尺,大約是後肢長度的2/3,後肢被重建為高度2.46公尺就像其他泰坦巨龍類,四肢稍微向身體外側擴展而非垂直於身體正下方,而前肢與其他蜥腳類相比更靈活及可動性佳。

手部僅由5個掌骨組成,呈垂直向並半圓形排列。腕骨消失,如同其他泰坦巨龍類。指骨和指爪也完全消失-在大部分泰坦巨龍類中,這些骨頭依然存在但急遽縮小。在腳部,距骨像其他泰坦巨龍類一樣大幅縮小,但跟骨完全消失。與手部相比,腳趾及趾爪發達。趾骨代數(phalangeal formula)代表從最內側算起的趾骨個數為2-2-2-1-0。泰坦巨龍類的腳部骨骼非常罕見,除了後凹尾龍之外只有沉重龍和未命名因韋納達河泰坦巨龍類發現保存完整的腳部,趾骨代數分別為前者2-2-3-2-0及後者2-2-2-2-0。在這三種泰坦巨龍類中,後凹尾龍最為進階而具有最少的趾骨,表明在泰坦巨龍類的演化過程中趾骨數目的逐漸減少。與其他蜥腳類一樣,第一趾爪不大於第二趾爪,但尺寸大致相等。

皮內成骨已在至少十種泰坦巨龍類發現。幾乎完整的後凹尾龍骨骼缺乏皮內成骨可能代表其缺乏此構造。然而,親緣關係接近的阿拉莫龍在首次發現後幾乎過了一個世紀才發現具有皮內成骨,加上其他親緣接近的泰坦巨龍類,使後凹尾龍具皮內成骨的可能性也增加。

參考文獻

- ↑ Benson, R. B. J.; Campione, N. S. E.; Carrano, M. T.; Mannion, P. D.; Sullivan, C.; Upchurch, P.; Evans, D. C. Rates of Dinosaur Body Mass Evolution Indicate 170 Million Years of Sustained Ecological Innovation on the Avian Stem Lineage. PLoS Biology. 2014, 12 (5): e1001853. PMC 4011683. PMID 24802911. doi:10.1371/journal.pbio.1001853.

- ↑ Paul, Gregory S. Determining the largest known land animal: A critical comparison of differing methods for restoring the volume and mass of extinct animals (PDF). Annals of the Carnegie Museum. 2019, 85 (4): 335–358.